Bilderserie zu den Lebensläufen Janecke oo Sommer,

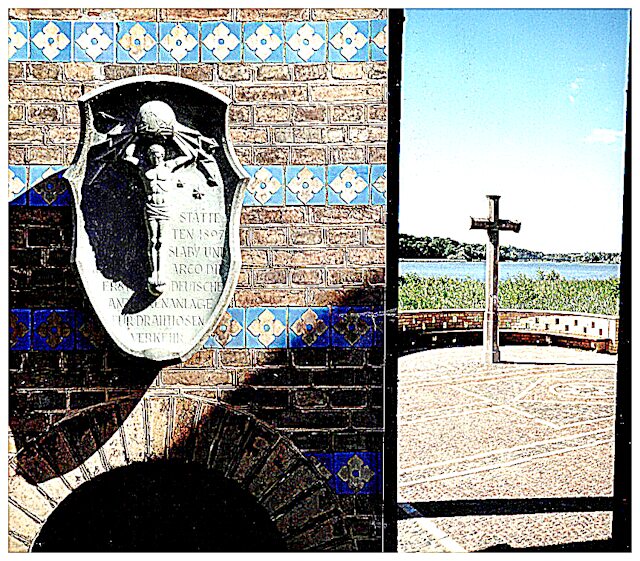

Teil 2: Die Kinder- und Jugendjahre der Anne-Marie Sommer

In dieser Zusammenstellung sehen wir eine Reihe von Bildern aus dem vorhandenen Erbe, mit erläuternden Worten versehen. Dem Autor ist es bewusst, dass vieles dem eher leicht und schnell konsumierenden Lesenden und Betrachtenden zu ausführlich dargestellt erscheinen mag. Beim Zusammenstellen ging er davon aus, dass nicht nur einiges vom Lauf des Lebens in Kurzfassung erwähnt werden, sondern auch gleichsam ein Zeugnis jener damaligen Zeit gegeben werden sollte. – Manches hat sich inzwischen unwiederbringbar verändert. Die hier gezeigte Auswahl an Bildern nimmt sich winzig aus, als Vertreter einer Darstellung der Fülle von Erlebnissen mit Freuden und Sorgen eines gesamten Lebens.

Der Autor versucht, sich in die Personen hineinzuversetzen und sie sprechen zu lassen. Die Hauptakteurin aber wird dabei Anne-Marie Sommer sein.

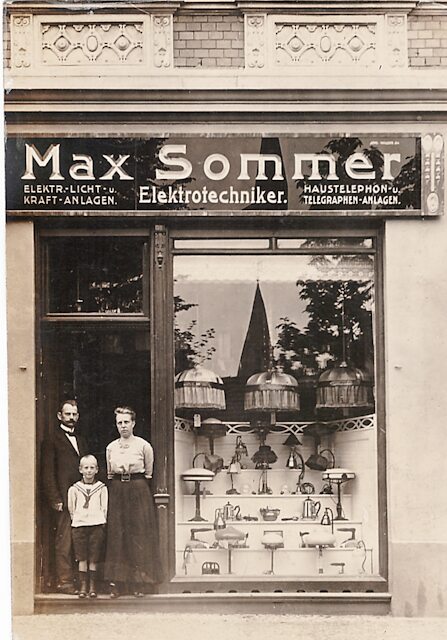

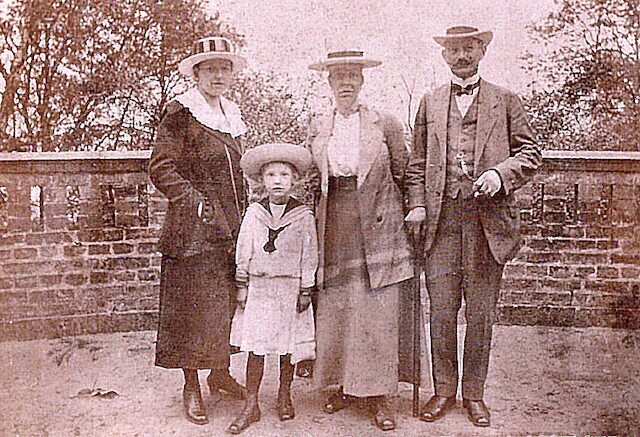

Das ist die Familie Sommer, Nowawes im Jahre 1912, als es mich, die kleine Anne-Marie, noch gar nicht gab. Es sind Vater Max, Mutter Margarete und Sohn Franz, der stets Hans gerufen wird.

Die Familie Sommer lebt „rechts vom rechten Baum“. Vorn an der Straße die Elektro-Verkaufsstelle, dahinter (hier unsichtbar) die Wohnräume. Ganz am Ende, an das Gartenland grenzend, das Büro und der Werkstattraum des Kleinbetriebes.

Hierin wohnen die Eltern seit ihrer Heirat im Jahre 1905 und dann ab 1906 mit Hans als dreiköpfige Familie.

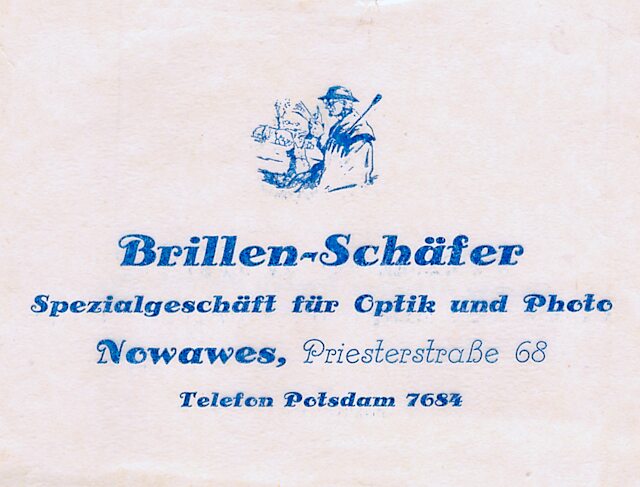

Unser linker Nachbar ist der Optiker, der Herr Brillen-Schäfer. Wenn er gerade nicht mit Linsen und Kunden beschäftigt ist, kann man ihn vermutlich im Fotolabor anzutreffen, das er auch noch betreibt.

Das Bild aus der Zeit um 2012, etwa 100 Jahre nach jener beschriebenen Zeit.

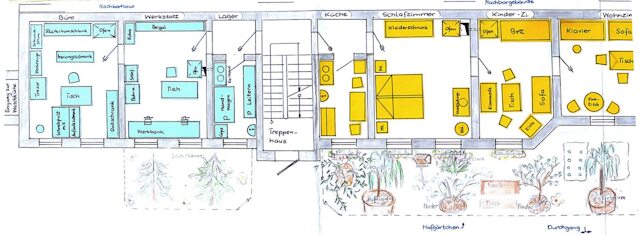

Gesamtdarstellung: Von der Straße (ganz rechts) kommt man in die Verkaufsstelle. Weil die Wohnungen unterkellert sind, geht man eine kurze Treppe hoch zur Wohnung. Diese hat eine architektonische Besonderheit, mit der nicht jeder Mensch leben möchte: Das relativ schmale Gebäude bildet mit dem Nachbarhaus eine gemeinsame Grundstücksgrenzbebauung und zieht sich weit in die Grundstückstiefe hinein. Das hat zur Folge, dass es nur auf einer Seite der Räume Fenster gibt und dass ein Verteiler-Korridor fehlt. Alle Zimmer sind demzufolge Durchgangsräume ... ähnlich wie die Wagen bei der Eisenbahn angeordnet. – Möchte man nicht durch das Geschäft in die Wohnung gehen, kann man diese auch durch ein Neben-Treppenhaus erreichen.

Die Betriebsräume (blau) etwas vergrößert ... mit dem Anschluss zur Wohnung (gelb). Diese Räume waren ursprünglich eine Zwei-Raumwohnung mit Küche – inzwischen aber ist es die Unterkunft für einen kleinen Gewerbebetrieb. Diesen erreicht man über das eben erwähnte Neben-Treppenhaus. Neben der Abstellkammer und dem Werkraum, kommt man ganz links / hinten in das „Allerheiligste“, das Bureau oder Kontor. Da sitzen der Chef, der Buchhalter, dort steht der Schrank mit den äußerst wichtigen Innungsakten und auch jener mit wertvollen Werkzeugen und Materialien, die nur der Chef ausgibt. Vater Max Sommer ist u. a. Schriftführer der „Elektriker-Innung Potsdam und Umgegend“ – daher diese Akten in unseren vier Wänden, er bildet selbstverständlich Lehrlinge aus von denen er die Besten als Monteur-Gesellen zeitweise behält und hat seinen Sitz im Prüfungsausschuss für angehende Gesellen und Meister. Ebenso ist er in diesem Fachgebiet Gerichtssachverständiger bei Versicherungs- und anderen Schadensfällen.

Ach ja, auch sehr wichtig: Die Toiletten des Hauses befinden sich separat im Hof.

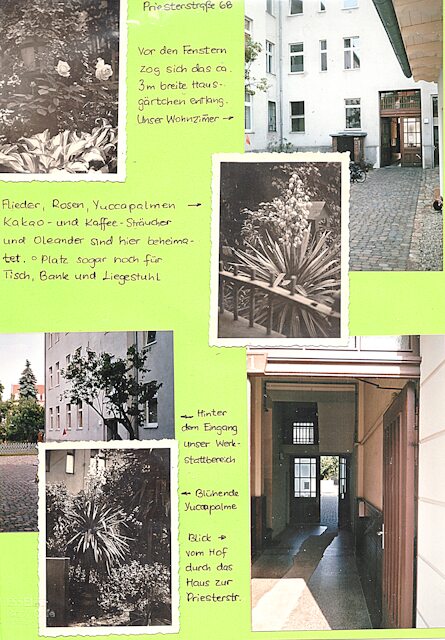

Hier sieht man gar manche ursprünglich südländischen Gewächse, wie Yucca-Palmen, Oleander, Kakao- und Kaffeesträucher aber auch heimischen Flieder, Lebensbäume, Rosen und eine Anzahl von Blumenarten.

Die Grundpflege übernahm der gutherzige Herr Monjé, dessen seine beiden Söhne bei uns ihre Ausbildung zum Elektromonteur durchliefen. Herr Monjé ist einer der Gärtner des Babelsberger Parks. Seine Vorfahren stammen wohl von den französischen Hugenotten ab, die als Glaubensflüchtlinge hier im Brandenburger Land eine neue Heimat fanden. Das ist lange her. In Frankreich schrieb sich diese Familie wohl >Monier< – und da gibt es eine hübsche und wahre Geschichte: Jener Franzmann, ein Gärtner namens Monier, gestaltete für Topfpflanzen seine Schalen und Eimer aus Ton immer größer und prächtiger, bis sie unter ihrer Größe und Schönheit zusammenbrachen. Herr Monier nahm starken Draht und brachte diesen in die Tonmasse ein, was die Haltbarkeit wesentlich erhöhte ... und er erfand damit das Moniereisen, auch als Bewehrung oder Armierung benannt, die man schon beispielsweise im Bauwesen bei der Betonherstellung wiederfindet. Besonderes Interesse erweckte diese Erfindung bei unserem Kaiser bezüglich eines Einsatzes beim Festungsbau. Dazu ließ er selbst im Park von Sanssouci eine Modellanlage errichten.

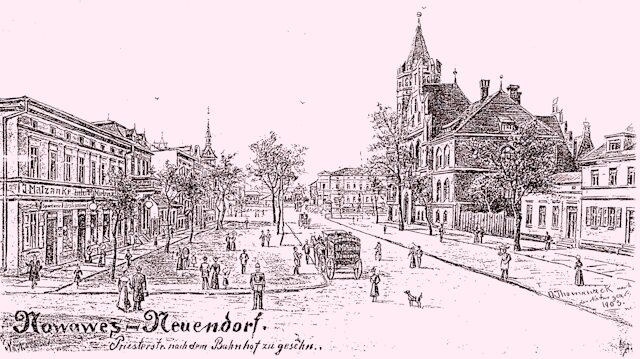

Quelle: Diese Ansicht zeichnete der gute Bekannte der Sommer- und Runge-Familien, der Landschaftsmaler Otto Thomaczek im Jahre 1903.

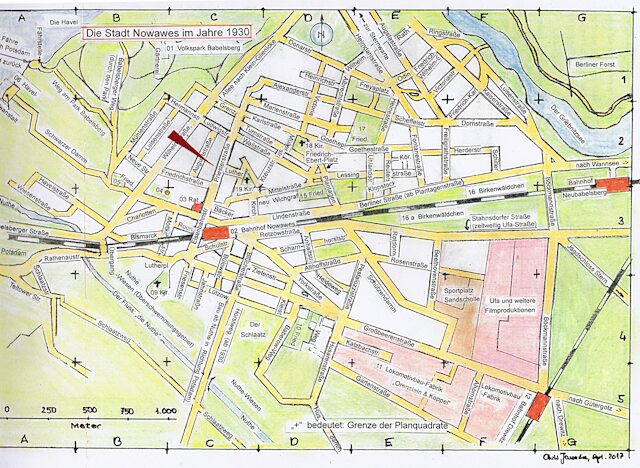

Damit ihr seht, wo dieses Haus steht in dem wir wohnen, gibt es diese Orientierungs-Karte. Die Spitze des dunkelrotbraunen Pfeils zeigt auf den Standort „unseres“ Hauses Priesterstraße 68. (Nach 1945 wird das Grundstück die Karl-Liebknecht-Straße 121 sein, ohne dass die Straße mehr Häuser hat.)

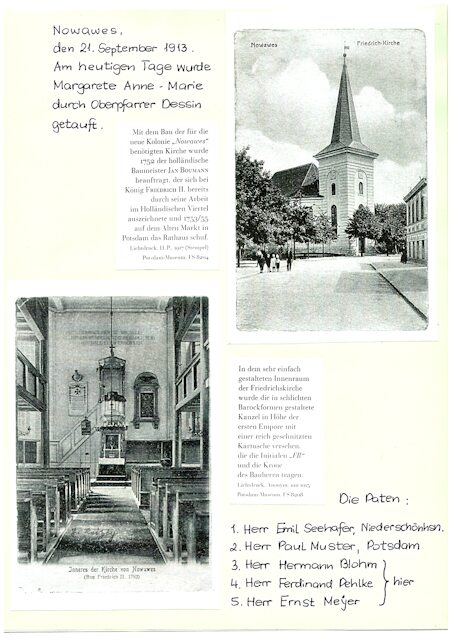

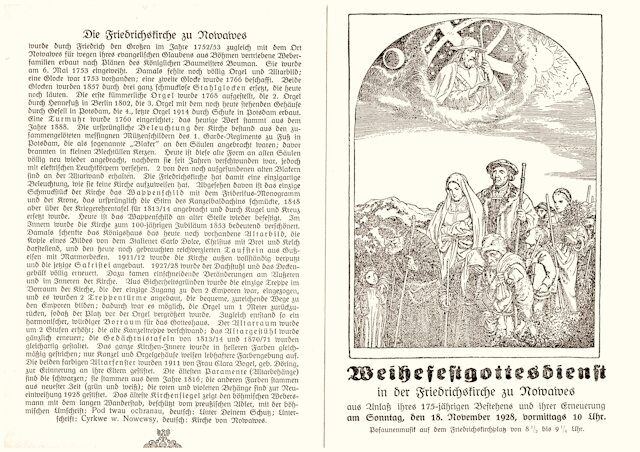

Am 06. Juli 1913 wurde ich, die Anne-Marie, in Nowawes, im vorgenannten Haus geboren und am 21. September 1913 in der Friedrichskirche von Oberpfarrer Dessin getauft. Der Weg dorthin, durch die kurze Lutherstraße, war nicht weit. Ihr sahet vorhin auf dem ersten Bild sogar schon das spitze Dach des Kirchturms in der Schaufensterscheibe des elterlichen Geschäfts. Meine Taufpaten, die mich gütig fördernd ein Stück meines Lebensweges begleiten wollen, sind: Onkel Emil Seehafer, in Berlin, Ehemann von Muttis Schwester Johanna. Dann dann die Architekten Paul Muster und Hermann Blohm sowie der Nowaweser Stadtbau-Inspektor Ferdinand Pehlke. Dann gab es aber noch diesen Paten Ernst Meyer, den ich nie wieder gesehen habe.

1914: Kinder, wie die Zeit vergeht. Das erste Foto, auf dem ich zu sehen bin. Und ein großes Mädchen bin ich inzwischen auch schon – so groß wie mein Bruder.

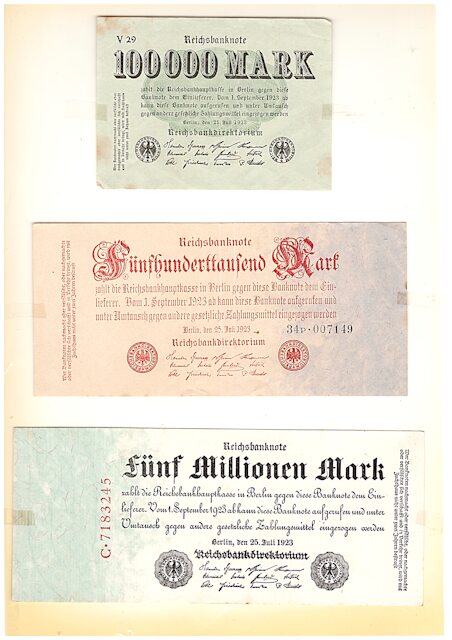

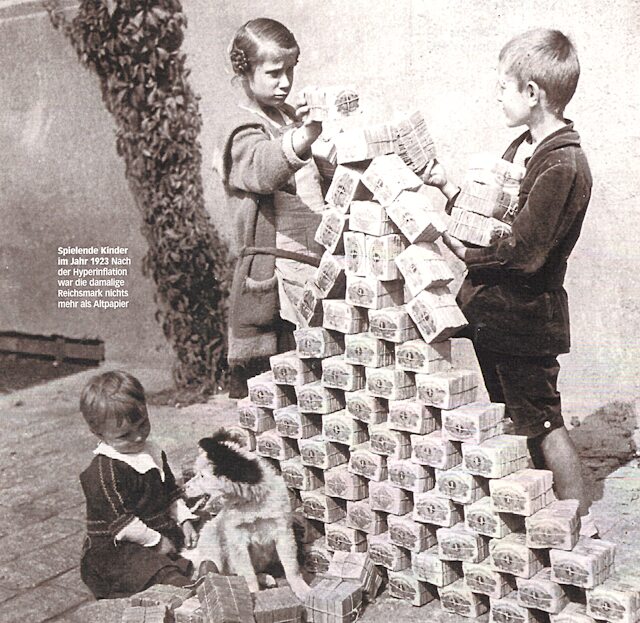

Meine Eltern müssen schon eine Weile arbeiten, bis sie solche Scheine in die Hände bekommen.

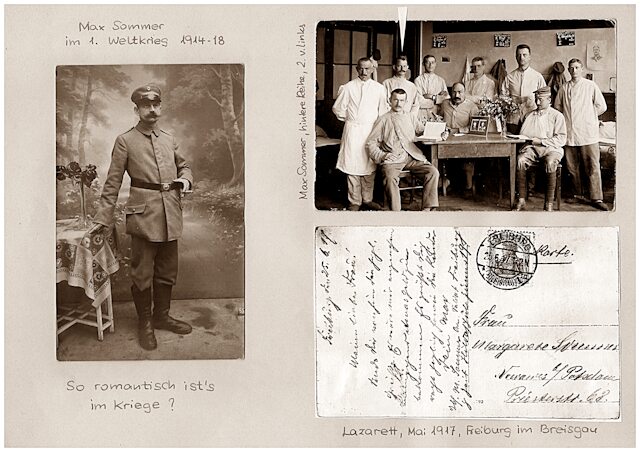

Vater ist im Krieg und hilft da dem Kaiser und König aber auch dem Volke und dem Vaterland. Fast könnte man ihn, der Barttracht nach zu urteilen, mit einem Kaiser verwechseln. Hauptsächlich verlegt Vater Max dort Elektroleitungen für alle möglichen Zwecke, was der Wilhelm II. aber nicht tut. Nur kurz kann deshalb der Vater bei uns zu Besuch weilen.

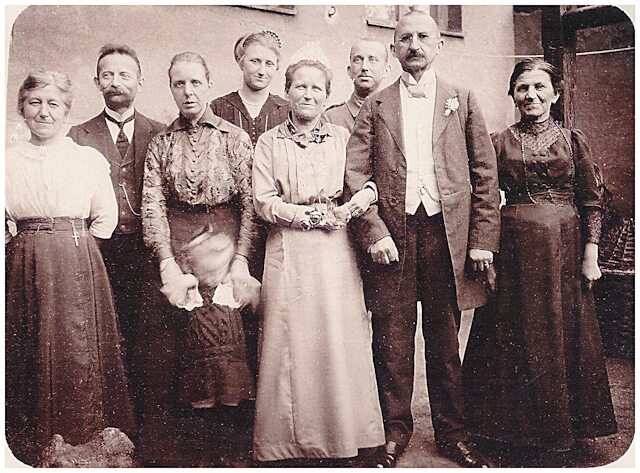

Der wesentlich ältere Bruder meines Vaters und seine Frau, also mein Onkel Paul, der Schuhmacher- und Tanz-Meister und Tante Emma, geb. Krüger, begehen am 25. April 1916 ihre Silberhochzeit und wir, die mit ihnen Verwandten, dürfen an diesem fröhlichen Zusammensein in der Retzowstraße 3 (=> Benzstr.) dabei sein. Wir, das sind von links nach rechts, in der hinteren Reihe: Theodor Steiner, der Ehemann meiner Tante Marie, die vor ihm steht, dann Anna Kirchhoff und ihr Verlobter.

Vorn: Tante Marie Steiner, geb. Sommer, dann meine Mutter mit mir, wie ihr deutlich seht. Unser Vater fehlt. Dann Tante Emma und mein Onkel Paul Sommer, die heute 25 Jahre verheiratet sind, sowie meine Tante Hedwig Knoll, geb. Sommer. Drei von den vier Sommer-Geschwistern sind also hier versammelt.

Das Lazarett ist kein richtiges Krankenhaus. Es ist die ausgeräumte „Hilda“-Mädchenschule in Freiburg (Breisgau) und in dieser Zeit findet dort überhaupt kein Unterricht statt. Der Vater ist dort nicht allein. Es sind zu viele dort. Das Bild zeigt, mit welchen dankbaren Soldaten er so in einem Gesundungszimmer lebt. Auf dem Tische ihr geehrter Dienstherr mit seiner Frau.

Eine stramme preußische Erziehung bedeutet viel in dieser Zeit und bereitet auf die scheinbare Normalität eines Lazarettaufenthaltes vor – so das Glück es gut mit einem meint.

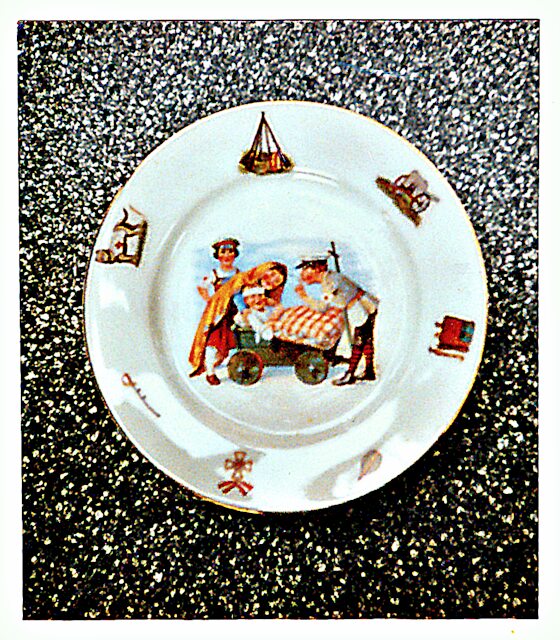

Isst das gute Kind brav seinen Teller leer, dann sieht es, hört es gleichsam zur Belohnung: „Psst, ein verletzter deutscher Kindersoldat schreit nicht! Nutzt er fleißig Säbel, Handgranate und Kanone, so winken ihm Orden und der Tornister, in dem schon sein späterer Befehlsstab als General steckt. Eine verlockende Aussicht. – Oftmals begeht die Familie aber den Advent ohne den Soldaten.

Zur Wiederkehr meines Geburtstages am 6. Juli 1916 bekomme ich von den Eltern eine Brosche geschenkt, damit ich besonders „schmuck“ aussehe. Die Brosche stellt zwei junge Vögel dar. Werden diese auch mich beflügeln? Das Original hat eine Größe von etwa 30 x 15 mm.

Aufenthaltszeit in Trassenheide. Zum ersten Mal bin ich am riesigen Meer – ohne sichtbares Land voraus. Wir wohnen bei der Familie von Fischer Urban, gleich neben Drews.

Auch die Familie Schulz aus Berlin hat dort ein Ferienzimmer. Auf dem Bild: die drei Schwestern Schulz. Ich bin das Mädchen mit dem Propeller auf dem Kopf und vor uns der sehr liebe und verständige „Prinz“ Urban.

Ja, mit den Eltern sieht das Erholen viel ernsthafter aus und ist bedeutend anstrengender, als frei im Ostseesand mit einem Prinzen.

Mit den Schulzes und dem Hund sind es gar lustige Stunden.

Eingeschult werde ich im Herbst 1919 in die (oder auch in der) II. Gemeindeschule in der Auguststraße (=> Tuchmacherstr.). Hier nun soll der bedrohliche >Ernst des Lebens< beginnen.

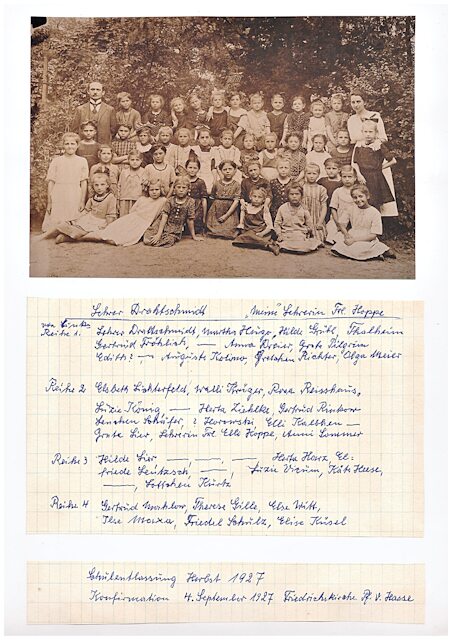

Unsere gesamte Klasse zieht um. Wir gehen nun ein gutes Stück Fußweg weiter und in die Gemeindeschule I., Scharnhorststraße (Stephensonstr.), in den noch ziemlich neuen Schul-Palast. Hier ist es fein. Meine Klassenlehrerin ist Fräulein Hoppe. Unterricht haben wir auch beim Herrn Lehrer Drahtschmidt. Der Ernst hat sich bisher als nicht sehr bedrohlich erwiesen.

41 Mädchen sind wir. Früher waren es viel mehr – so viele oftmals, dass sie im zu engen Raum beim Unterricht stehen mussten. Wir dagegen haben es gut.

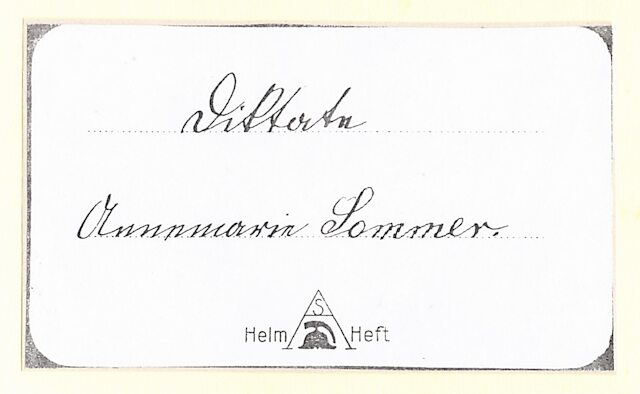

Im Schreiben beherrschen wir natürlich die deutsche Sütterlin-Schrift, genauso wie die Lateinische. So werden z. B. die Vornamen in Sütterlin geschrieben, die Familiennamen in Latein gesetzt, ebenso wie andere hervorzuhebende wichtige Worte – und auch alle Fremdwörter. Bei der Schriftprobe die wir hier sehen, schwingt nach des Lehrers Vorgaben allerdings noch die ältere Deutsche Kurrent-Schrift mit. Der Herr Lehrer und Graphiker Ludwig Sütterlin hatte die Buchstaben von 75° Neigung, extra exakt senkrecht gestellt, um den lernenden Schülern das Schreiben zu erleichtern. Die Aufträge und Vorgaben unserer Lehrer stehen uns aber näher, als die des guten Herrn Sütterlin ... und der ist schon vor fünf Jahren gestorben und deshalb ...

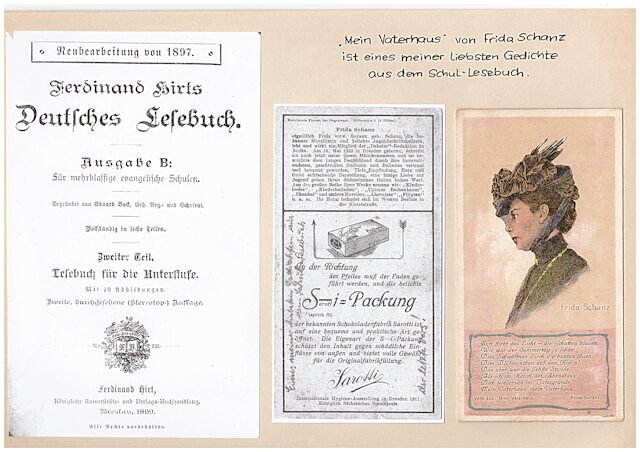

Die Lesebücher sind mir am liebsten. Schon bald nach dem Schuljahresbeginn sind sie zum ersten mal „ausgelesen“. Besonders mag ich die Gedichte von Frau Frida Schanz.

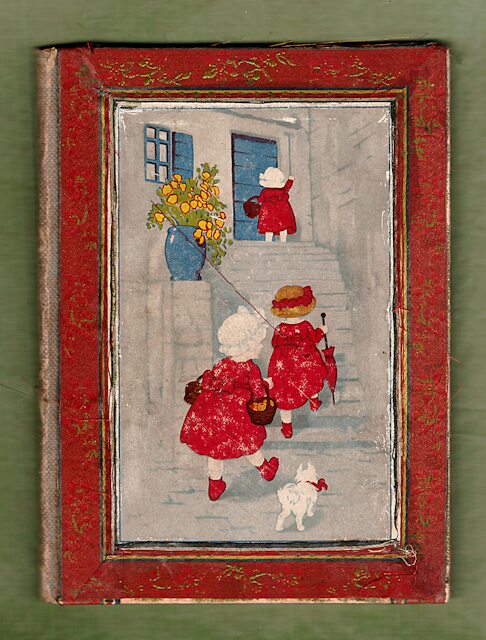

Zu Weihnachten 1922 bekam ich von den Eltern dieses Poesiealbum geschenkt. Mädchen haben selbst eingesammelte >goldene Sinnsprüche für das Leben< nötig; die Jungen kommen ganz gut ohne aus.

Schöne Worte, von Fräulein Hoppe und Herrn Drahtschmidt aufgeschrieben, habe ich für alle Zeiten auch schon in meinem Album gesichert. Vielerlei Gedanken und Gedenken, auch noch für Zeiten, wenn die freundlichen Schreiber selbst nicht mehr auf dieser Erde weilen.

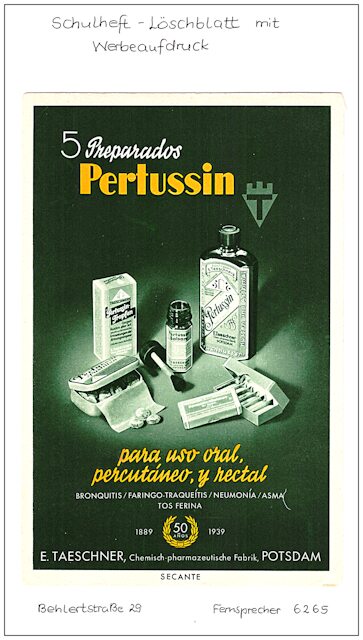

Das Tintenlöschblatt für ein sauberes Heft – auf der Rückseite oft mit Werbung für gute Dinge des Lebens.

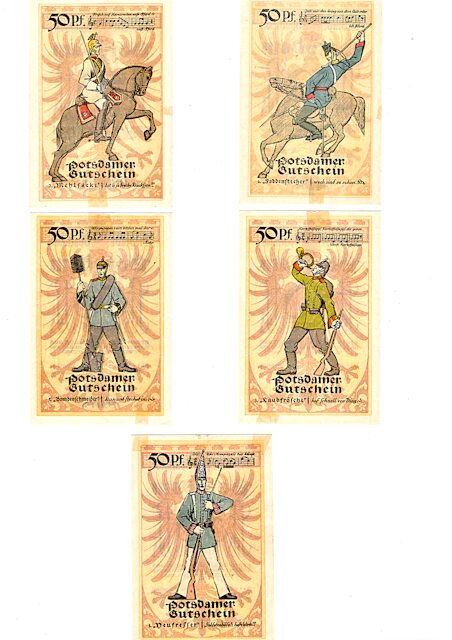

Wie in vielen Städten, so wird auch in Potsdam Notgeld in kleinen Scheinen ausgegeben.

Die neuen Geldscheine zeigen wieder ganz kleine Werte. Mit jenen wird aber nicht gespielt. Verboten! Zu wertvoll! Ein „Trost für die Kinder: es gibt noch genug ungültig gewordene Münzen.

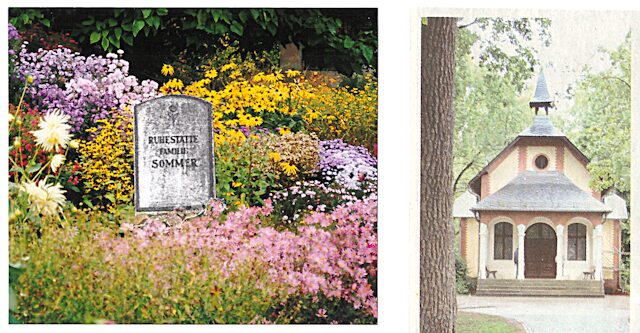

Mein großer Bruder, der Elektromonteur Max Fritz Franz , der immer Hans gerufen wurde, lebt nach seinen schweren Erkrankungen nicht mehr. Seine kurze Lebenszeit währte zwei Jahrzehnte – vom 05. Mai 1906 bis zum 03. September 1926. Eine unersetzbare Lücke ist in unserer Familie entstanden. – Seine Ruhestätte befindet sich im Friedgarten an der Goethestraße. Ihr findet die Stätte, wenn ihr die Hauptallee auf die Abschiedshalle zugeht. Nach vierzig Schritten, dann 6 Schritte vom Wegesrand nach links, steht der Gedenkstein aus Spremberger Syenit, geschmückt mit einer Sommer-Sonnenblume, in einem Blumenbeet.

Ein sehr viel späterer Nachsatz: Auch die Eltern werden dort 1945 und 1949 begraben werden. Linkes Bild: Eine Fotomontage.

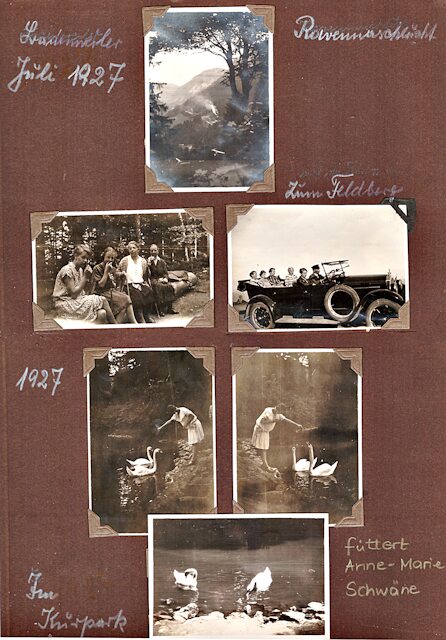

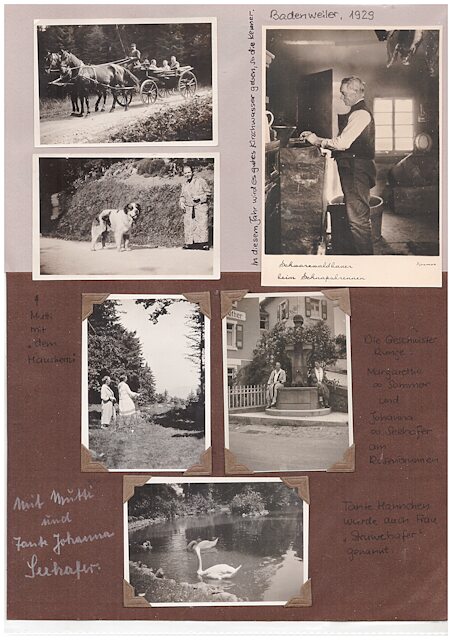

In Badenweiler erleben wir einige Ferientage. Seit seinem Lazarettaufenthalt in Freiburg, zieht es den Vater immer wieder zu Urlaubstagen in „das Muschterländle“. Der Urlaubsgast, Herr Dr. Sohl aus Krefeld, lädt uns großzügig ein – in seiner großen Limosine dürfen wir mit nach Basel rollen.

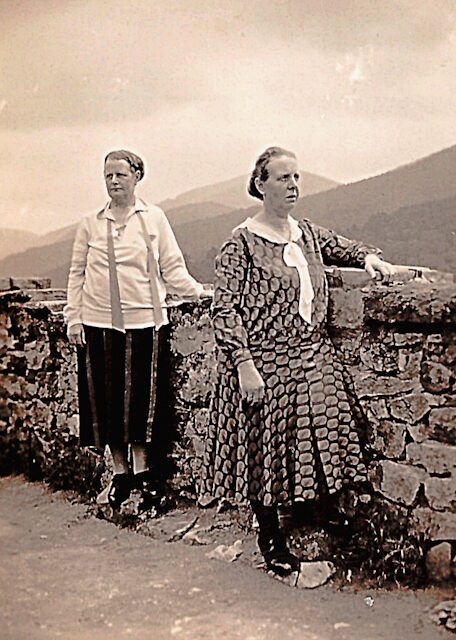

Beide stehen auf der Burgruine in Badenweiler. Hinten: Tante Johanna Seehafer, vorn meine Mutter Margarete Sommer – beide jedoch geborene Runge-Töchter.

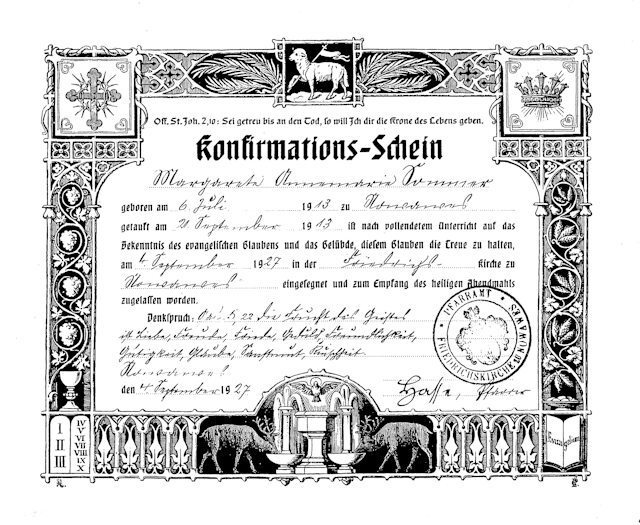

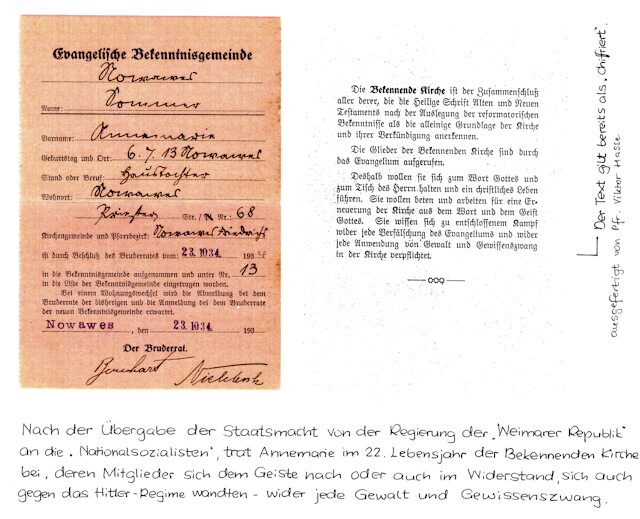

Am 4. September 1927 werde ich mit 14 Jahren in den Kreis der erwachsenen Gemeindeglieder aufgenommen. Der Spruch für mich stammt aus dem Galater-Brief des Paulus, Kapitel 5, Vers 22: >Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlicheit, Güte, Vertrauen, Sanftmut und Treue<. Dieser Spruch, den Herr Pfarrer Viktor Hasse für mich wählte, ist mir eine erstrebenswerte Richtschnur für mein Leben. So, wie es mir angeboten wird, möchte ich es halten.

Plötzlich stehe ich, für einen Tag, im Mittelpunkt der Verwandtschaft. Dieser festliche Vormittag mit seinem Inhalt ist für mein Empfinden sehr bedeutsam. – Wie banal und sinnschwach wirken dagegen viele der Gespräche an der Kaffeetafel.

Was eigentlich nicht in diesem geistig/geistlichen Zusammenhang steht: An diesem Tag gibt es auch noch eine Anzahl wenig erwarteter Geschenke, die ich euch aber nicht vorenthalte, denn sie haben alle bei pfleglicher Behandlung auch noch nach 100 Jahren ihren Bestand.

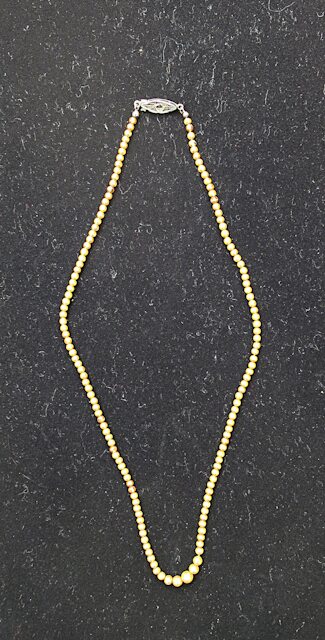

Von den Eltern bekomme ich als Zeichen meiner „voranschreitenden Halbwüchsigkeit“ eine kleine Perlenkette geschenkt. Das scheint doch naheliegend, nannten sie mich mit einem zweiten Vornamen doch schließlich Margarete. So fehlen nur noch Anlass und die entsprechende Kleidung, um dieses Kettchen spazieren zu tragen. Also bleibt es/sie erst mal ...

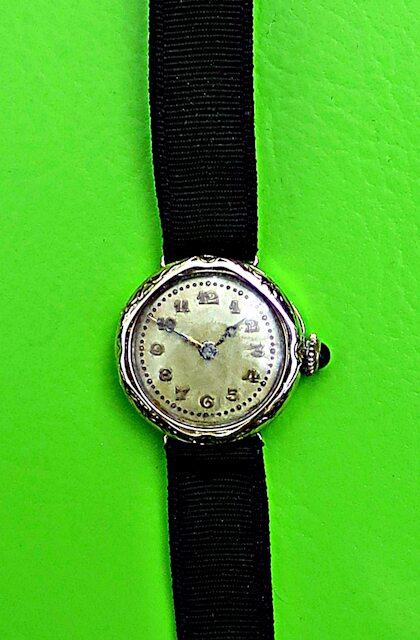

Meine damaligen Taufpaten sind die Potsdamer Architekten Paul Muster und Hermann Blohm, sowie der Nowaweser Stadtbau-Inspektor Ferdinand Pehlke. Sie schenkten mir gemeinsam eine kleine Armbanduhr. Ein großes Geschenk. Sie wird ihrer Aufgabe ganz vorzüglich gerecht und läuft noch nach einem Jahrhundert (im Jahr 2025 und wahrscheinlich darüber hinaus; dieses Wissen darzulegen obliegt aber nicht mehr Anne-Marie – ihr Sohn Chris hat das übernommen).

Der sichtbare Glasdurchmesser: 17 mm, im Aufziehkrönchen ein kleiner grüner mineralischer Schmuckstein.

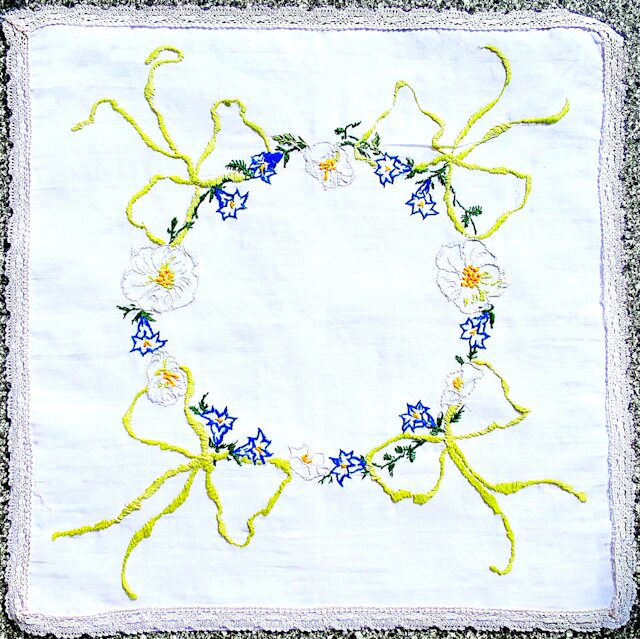

Ein weiterer Taufpate ist Emil Seehafer, der Ehemann von Muttis Schwester Johanna. Tante Johanna war eine Taufpatin meines Bruders. Sie leben in Berlin; deshalb gab es von ihnen ein einzelnes Geschenk: Eine schöne weiße Tischdecke mit kreuzweise angeordneten zartgelben Streifen, die nach dankbarer Bewunderung nun vorerst einen Platz in meiner dunklen „Aussteuerkiste“ einnimmt.

Eine riesige Überraschung. Woran ich mit überhaupt keinem Gedanken war – meine Cousins Felix und Walter Knoll verehren mir einen Ring, zentral geschmückt mit einer Perle, jene beidseits von zwei Rubinen flankiert.

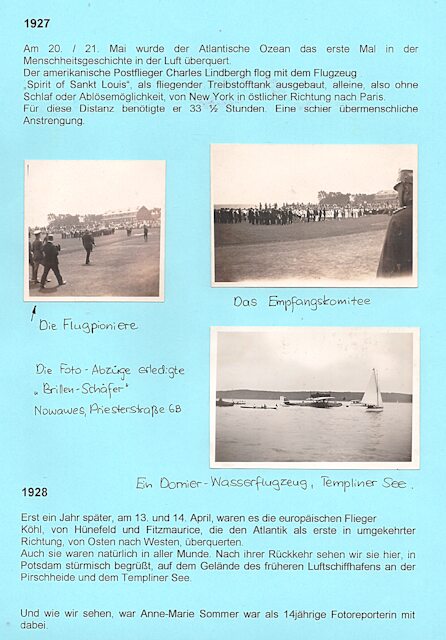

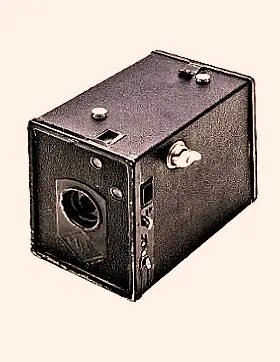

Auch gab es von freundlichen Menschen aus der Umgebung etwas Geld als Geschenk. Von diesem konnte ich mir einen bereits länger gehegten, den größten Wunsch erfüllen. Bei unserem Nachbarn, Herrn Brillen-Schäfer, erwarb ich einen guten quaderförmigen Box-Fotoapparat, der mich vonnunan oft auf Wanderungen begleitet. Auf einen Rollfilm passen acht Negativbilder des Formates 6 x 9 cm. Aufnahmen zwischen 1 m Entfernung und unendlich werden hinreichend scharf. Für Nahaufnahmen wurde eine Vorstecklinse mitgeliefert. Dieser Apparat der Fa. Agfa kostete 4,00 Reichsmark, so dass sogar noch etwas von der zusammengesetzten Geschenksumme übrig blieb.

Im Bild: Ein Folgemodell von 1930. Quelle: Internet. Verkaufs-Kleinanzeigen, bearbeitet. (Anne-Maries Original-Apparat hatte der Sohn Chris, dem Museum in Perleberg gespendet, damit viele Menschen diesen ansehen können.)

Das Entwickeln meiner belichteten Filme und die Papierabzüge bearbeitet Herr Schäfer in der Dunkelkammer seines Ladens, gleich neben dem Unsrigen, im selben Haus. Das ist sehr praktisch.

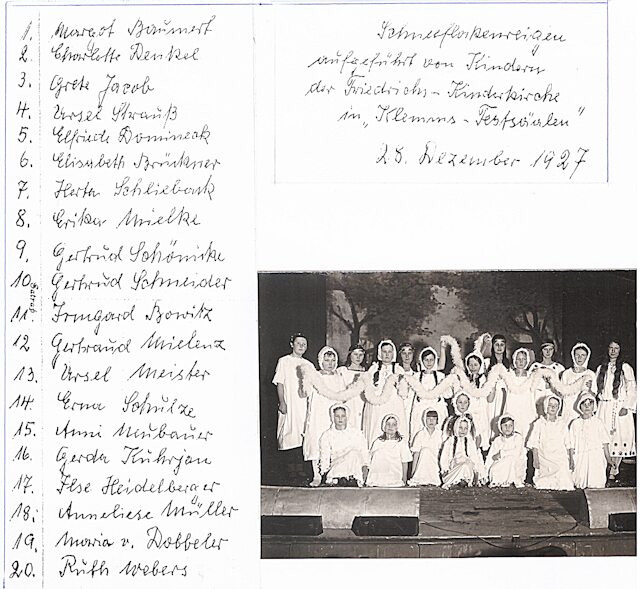

Unsere große Weihnachtsveranstaltung mit der Darbietung auch des Schneeflockenreigens mussten / durften wir wegen des überstarken Zuspruchs der Bevölkerung am 28. Dezember '27 wiederholen. Klemms Festsäle am Ende der Wilhelmstraße (=> Alt Nowawes), kurz vor dem Parkeingang Grenzstraße, waren auch diesmal sehr gut vom interessierten Publikum gefüllt.

Noch knapp sieben Jahrzehnte später ist es Anne-Marie leicht möglich, die Namen aller damals beteiligten Mädchen zu notieren.

In diesem Jahr, 1928, bin ich der Vereinigung beigetreten und bin schon eine aktive Beteiligte. Zu diesem Anlass erhielt ich das kleine grüne Kreuz als Anhänger für die Kleidung. Im Original ist das kleine grüne Metall- Kreuz 12 x 12 mm groß.

In der Abkürzung stand ja das >...JM< ursprünglich nur für junge Männer – aber die Mädel wollten nicht daneben, nicht abseits stehen. Sehr viel später wird es dann endlich und gemeinsam >junge Menschen< bedeuten.

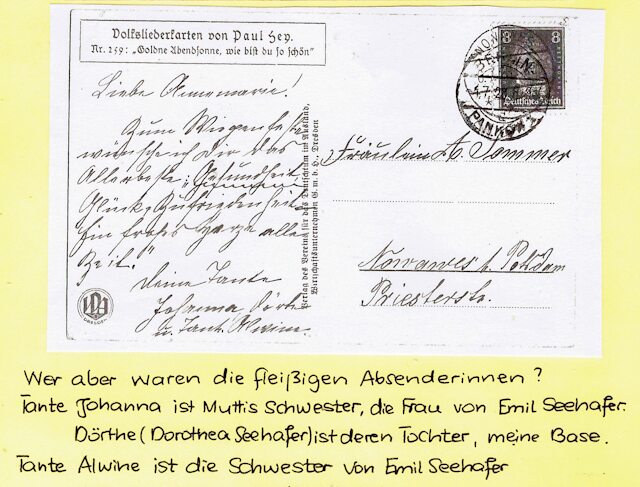

Herzliche Grüße zur Vollendung meines 15. Lebensjahres von unseren Seehafer-Verwandten aus Niederschönhausen.

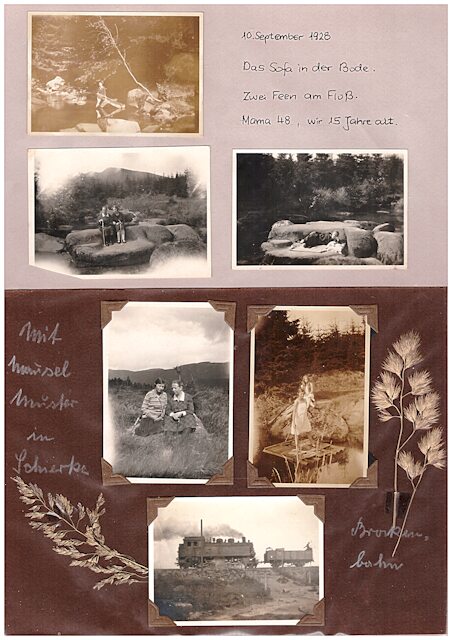

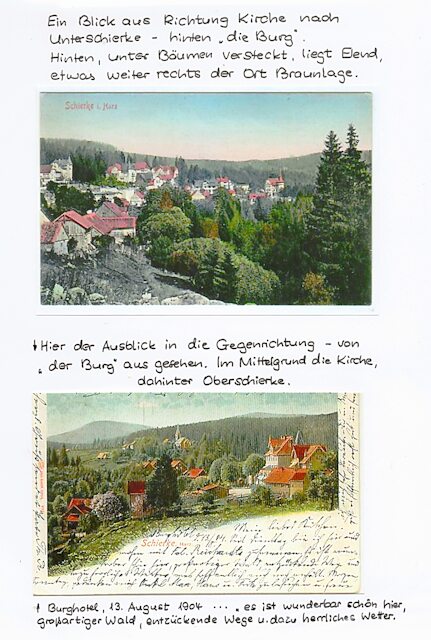

In diesem Jahr geht es nach Schierke in die Ferien. Ruhe finden wir auch auf dem großen Steinsofa, das inmitten der Bode steht. Chris prüfte es 1960 nach: Das Sofa stand noch dort.

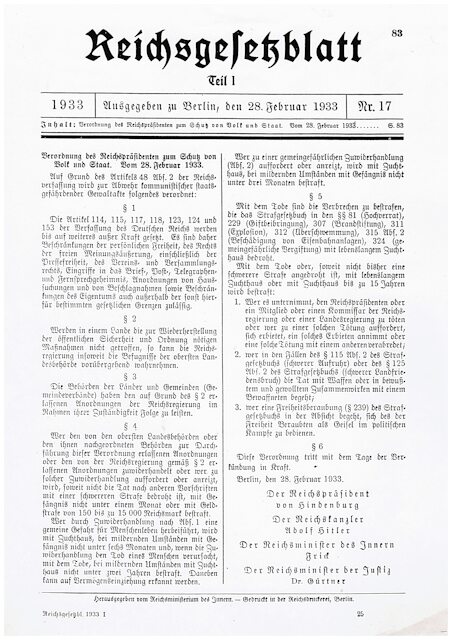

Für alle zum Gedächtnis: Eine geschichtliche Zusammenstellung in Kurzfassung.

Auch in diesem Jahr ist unsere Familie mit Tante Johanna im schwarzen Walde.

Ich sitze hier gerade an der Grenze zwischen meinem vergangenen 15. und dem vor mir liegenden 16. Lebensjahr. Links neben mir meine Cousine Friedel und rechts Tante Hannchen, die nicht nur die Mamá meiner Cousine ist, sondern, wie ihr inzwischen wisst, auch die Schwester meiner Mutter.

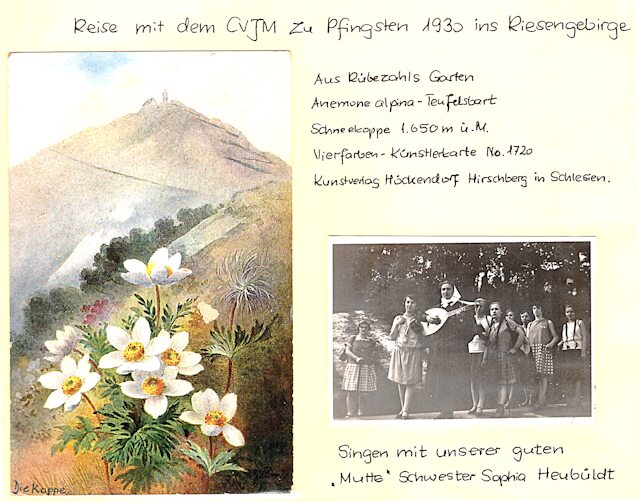

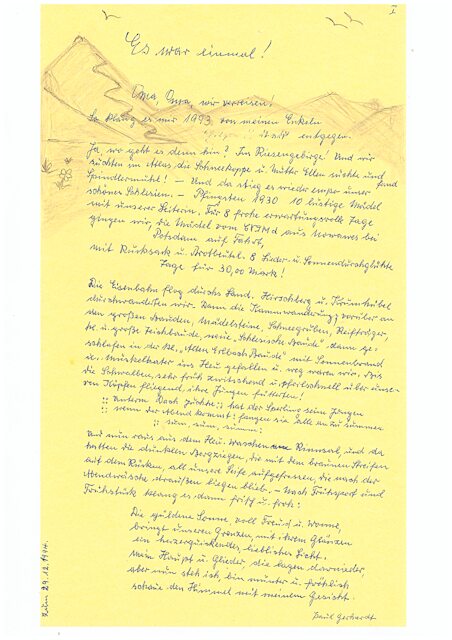

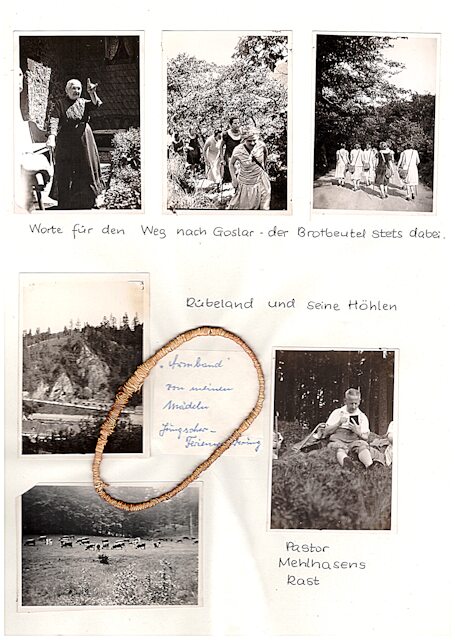

Es geht zur Schneekoppe im Riesengebirge. „Den Bericht dazu“ schrieb Anne-Marie aber erst 1994, mit 81. Lebensjahren aus ihrer Erinnerung, als ihre Nachkommen ebenso dieses Ziel hatten – allerdings bei geringerer Anstrengung, mit mehr Komfort aber weniger Intensiv-Erlebnissen. Hier ein Auszug / 2 Seiten.

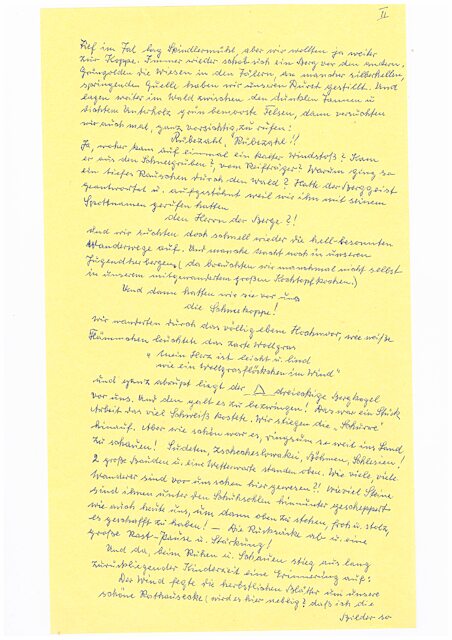

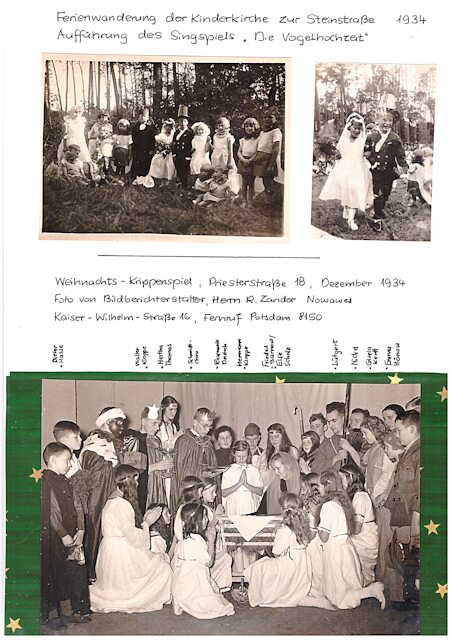

Die Kinder-Gemeinde der Friedrichskirche begeht diesmal ihr beliebtes Sommerfest auf dem Potsdamer Brauhausberg. Das Bild konnte leider nur einen Teil der großen Kinderschar erfassen.

Quelle: Fotograf Ernst Eichgrün, Potsdam, Charlottenstraße 93.

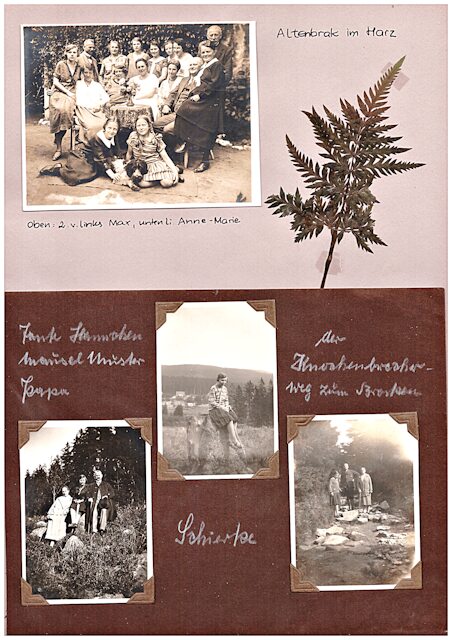

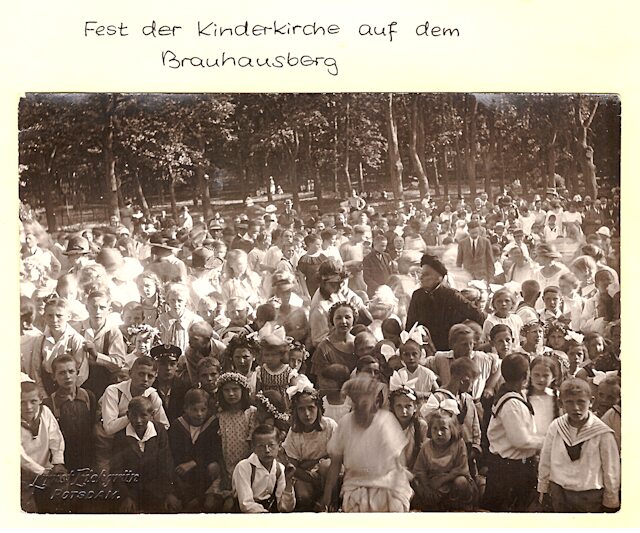

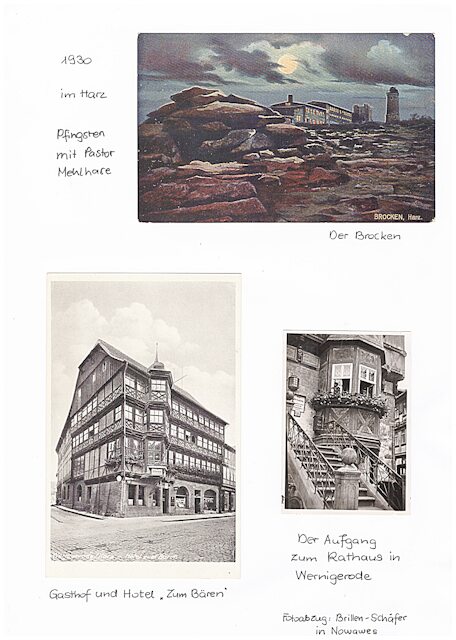

Eine erlebnisreiche Harzrundreise der Jungen Gemeinde mit Pfr. Mehlhase

Der wilde Naturraum des Harzes und seine hübschen Orte bieten uns viele nachhaltige Eindrücke – kraftvolle Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben.

Vater ist nicht im Kontor, sondern auf Baustellenbesuchen. Da kann ich es mir leisten, im Büro schnell mal einige Quittenzweige skizzenhaft „zu konservieren“, bevor diese verblühen.

Das ist meine blonde Freundin Melanie, die Tochter meines Taufpaten- Architekten-Onkels aus Potsdam, mit ihrem neuen Erwerb (durch väterliche Hauptfinanzierung ermöglicht). Das Fahrzeug ist derart riesig, dass es leider nicht vollständig auf das Bild passte.

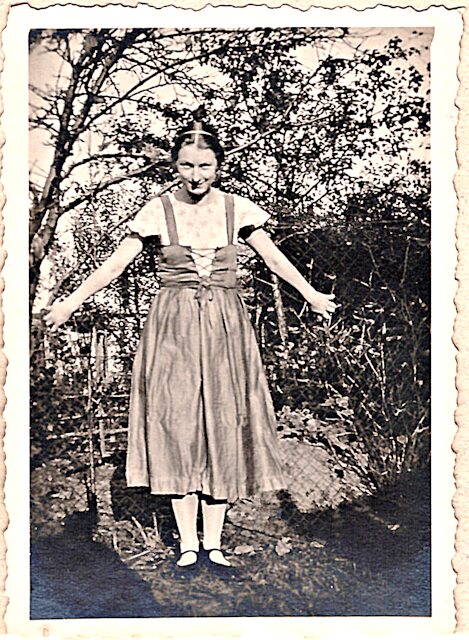

Nun bin ich 18 Jahre jung und habe mir mein erstes Kleid gefertigt.

Der zurückhaltende Gruß des stillen Verehrers Kurt Do., (der jedoch nach einer Reihe von Jahrzehnten nachgedunkelt ist).

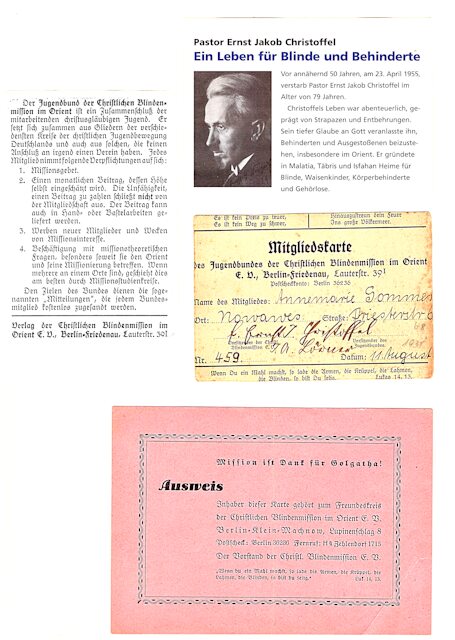

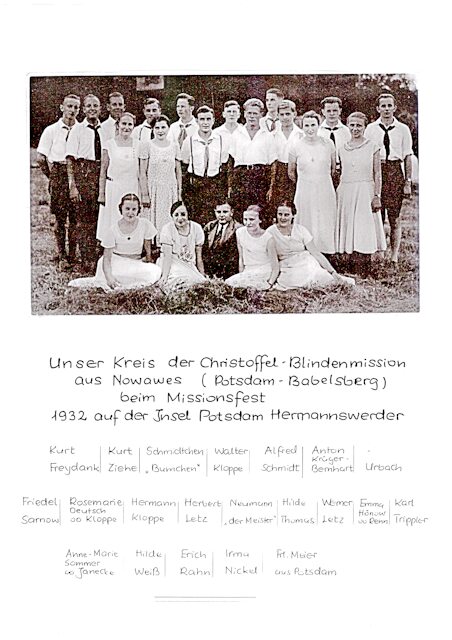

Seit August '31 bin ich Mitglied bei der Missionsarbeit für blinde / sehgeschädigte und anderweitig behinderte Menschen aber auch für Jene, die aus weiteren Gründen als stark benachteiligt gelten, obwohl sie alle nichts dafür können und bisher ihren Lebensunterhalt nicht alleine verdienen können. Eine gütig helfende medizinisch und soziale segensreiche Arbeit. Die Organisation gehört zur Äußeren Mission, die vorerst im Orient mit dem Schwerpunkt Persien, tätig ist. Dorthin komme ich noch nicht zum persönlichen Einsatz aber Pastor Christoffel wanderte mit uns und berichtete dabei viel über diese Tätigkeit und ihre Ergebnisse.

Inzwischen gehöre ich zu den Älteren im Christlichen Verein Junger Mädchen und erhielt daher das neue Abzeichen, das ich ebenso in Ehren halte, wie das bisherige.

Größe des Originals: 25 x 25 mm.

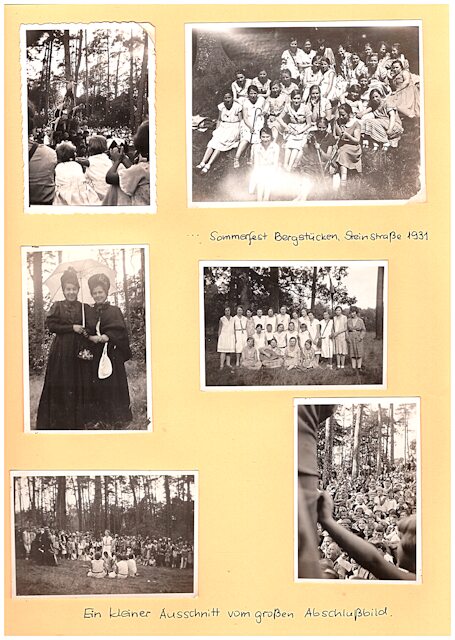

Auch in diesem '31-er Jahr hatte unsere jüngere Gemeinde ein herrliches Sommerfest in Bergstücken bei Neubabelsberg, an der Steinstraße.

Ein erlebnisreichen Ausflug des CVJM – diese Höhepunkte geben neue Kraft für den Alltag.

Im Jahre 2008 wird die Blindenmission 100 Jahre bestehen – und die nach uns kamen sind dabei.

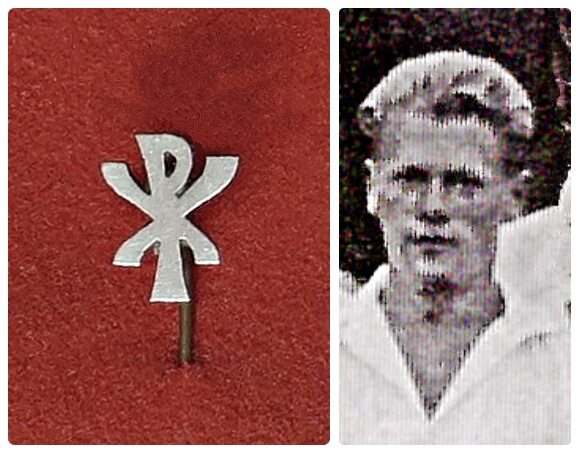

Dieses filigrane Christus-Monogramm zeigt die miteinander verbundenen griechischen Anfangsbuchstaben >XP< (Chi + Rho) des Wortes Cristos, mit der Bedeutung: Jesus Christus – der Gesalbte.

Herbert Letz, ein wenig älter als ich, der Bruder von Werner, hat es extra für mich kunstvoll aus einer Feinblechtafel gearbeitet und mit einer Anstecknadel versehen. Mein Leben lang habe ich es ehrend, mit Dankbarkeit getragen.

Das Original hat die Abmessungen 15 x 10 mm. Herbert ist hier nur schemenhaft abgebildet. Es ist ein vergrößerter Ausschnitt aus dem vorigen Bild, auf dem beide Letz-Brüder zu sehen sind.

Ja, auch in diesem Jahr 1932 wieder. Diesmal wohnen wir in der Pension >Kleinod<, im Haus der Familie Engler. Auf den Bildern neben mir: Meine Mutti und meine Freundin Anni.

Eine Zeit ohne Trubel in der Natur tut mir gut.

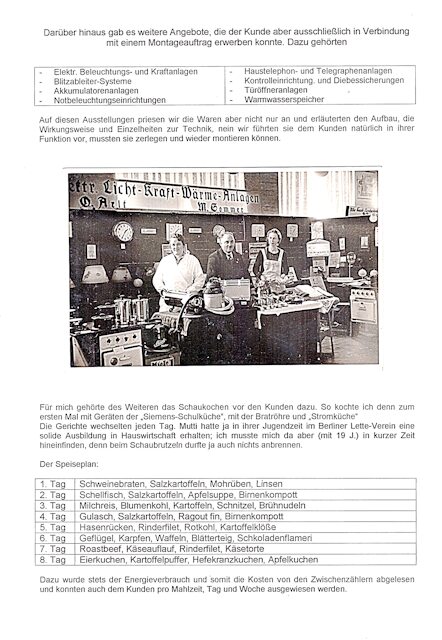

Die Messe findet in der Halle der Kammgarnspinnerei an der Havelstraße statt. Das Ehepaar Arlt (Elektro-Obermeister der Innung) und ich betreuen einen gemeinsamen Ausstellungsstand.

Die nächste gleichartige Ausstellung heißt dann bereits „Braune Messe“, obwohl alle Herde noch genauso weiß sind.

Zur Kundenbetreuung gehört für mich auch, dass ich hier zur Werbung täglich stundenlang koche, brate, brutzele und backe, damit die Besucher kosten können, ob das Essen vom Elektroherd anders schmeckt, als wenn es auf dem heimischen Holz-/Kohle-Herd zubereitet wurde. Zumindest bei mir darf nichts anbrennen!

Wer das Geld für einen Elektroherd nicht hat, soll nicht leer ausgehen. Mancher benötigt auch eine Herd-Erweiterungsmöglichkeit. Da dient ebenso zum Kochen und Backen die „Multiplex-Stromküche“ zu geringeren Kosten. Da sind viele Messebesucher perplex.

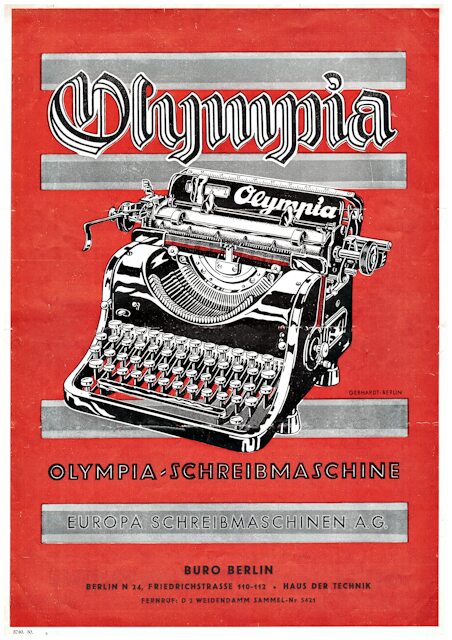

In diesem Jahr ringt sich der Chef dazu durch, eine Schreibmaschine zu erwerben. Diese erleichtert die Büroarbeit doch ungemein!

Meine „Aussteuerkiste“, die Sammlung von Wäschestücken für den späteren eigenen Haushalt füllt sich zusehends. Natürlich werden dann die Monogramme, die ich stickte, eine Erinnerung sein (abgesehen vom Üben), denn ob ich mal jemanden heiraten werde, dessen Familienname mit >S< beginnt, gilt wohl eher als unwahrscheinlich – obwohl: im Adressbuch stehen gar viele solcher Namen.

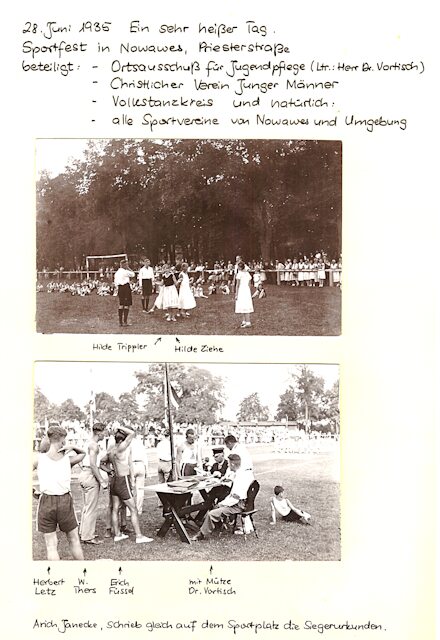

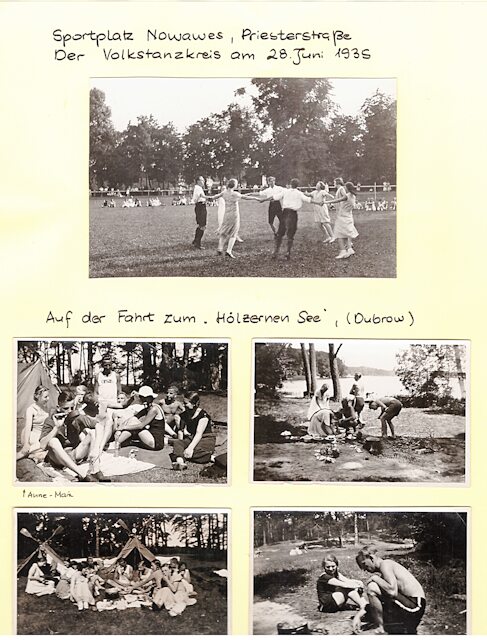

Großartige Leistungen junger Athleten und solcher, die es werden wollen. Ein buntes Beiprogramm mehrerer Vereine, die ihr Können und die Lust am Leben in sinnvoll gestalteter Freizeit zeigen. ... und alles bei schönstem Wetter auf dem Sportplatz am Ende der Priesterstraße, zu dem man später >Karli< sagen wird, weil es dann Karl-Liebknecht-Stadion heißen wird.

Auch in diesem Sommer eine gemeinsame Fahrt ins Dubrow-Gebiet, an den „Hölzernen See“ – das liegt etwa mittig in einem gedachten Kreuz zwischen Mittenwalde und Storkow, zwischen Königs Wusterhausen und Teupitz. Frohe Tage sind wir dort, bei denen die Stunden wie im Fluge vergehen.

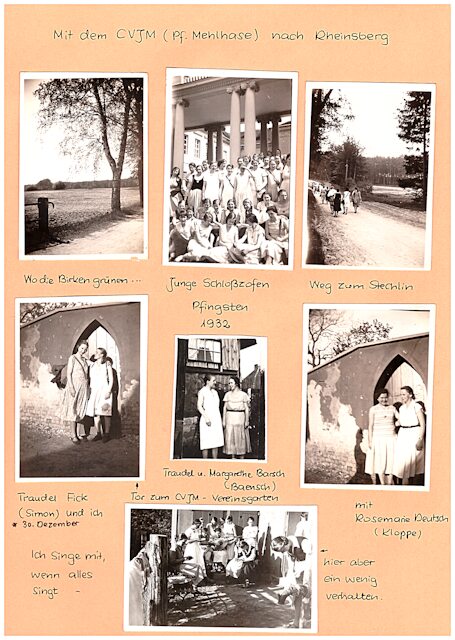

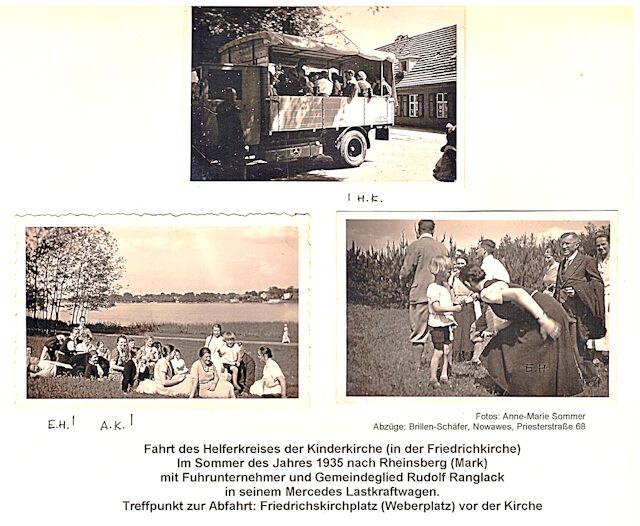

Also noch ein Sommer-Erlebnis-Wochenende! Auf geht es, nach Rheinsberg!

Ja, unsere Kirchenarbeit hat doch viel mit Gemeinsinn und Freude zu tun.

Auf fast keinem der Bilder in zurückliegender Zeit bin allerdings ich zu sehen – genau so ist es: ich halte ja den Fotoapparat in der Hand, damit sich auch andere später gern und leichter erinnern können.

Zu Silvester und Neujahr fliegen die Grußbotschaften (und die Geschäftswerbung) nur so hin und her ... und so grüßen auch meine Eltern alle Zeitungsleser aus der Spalte ganz rechts heraus – zum neuen Jahr 1936!

An dieser Stelle endet mit dem Jahr 1935 vorerst diese Bilderserie über die Kinder- und Jugendjahre der Anne-Marie Sommer. Vorhanden ist eine ähnlich gestaltete Bilderserie zu den Kinder- und Jugendjahren des A. Richard Janecke.

Eine weitere Bilderserie zeigt Ereignisse während der Verlobungszeit und des Ehelebens von Richard und Annemarie ab 1937.

Hier ist es möglich mit einem Klick zum Text zurückzugehen.