Lokomotiven aus historischer Zeit

... mit einem Schwerpunkt von Beispielen aus dem O & K-Werk in Neuendorf => Nowawes => Potsdam-Babelsberg

Zusammengestellt von Chris Janecke, aktualisiert im Juni 2025.

Leserhinweise werden gern gesehen. E-Mail: chris@janecke.name

Anmerkung: Nicht zu jedem Bild in diesem Dokument konnte ich den Rechte-Inhaber ermitteln und um dessen Zustimmung zur Veröffentlichung bitten. Sollte jemand die Notwendigkeit weiterer Angaben sehen, so bitte ich um eine Nachricht zur Vervollständigung oder um auf eventuelles Verlangen das Bild zu entfernen. – Danke.

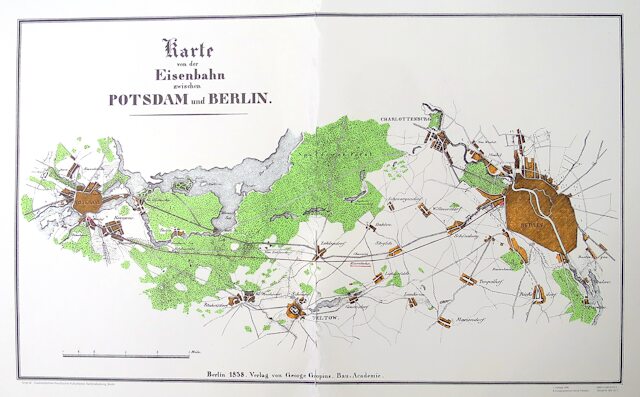

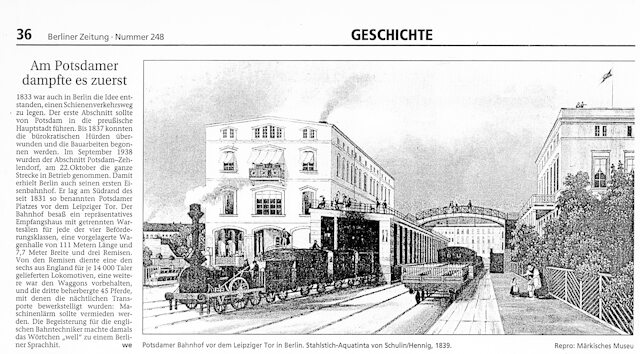

Es ist die dritte Bahnlinie im deutschen Staatenbund. Die erste führte durch Bayern, – nicht durch ganz Bayern aber immerhin etwa 6 km von Nürnberg nach Fürth. Die zweite Strecke verlief in Sachsen von Leipzig nach Dresden und nun die dritte, in Preußen, von Potsdam über Zehlendorf nach Berlin. Als Dritte ist sie auch gleichfalls die erste Preußische Eisenbahnstrecke und deshalb auch >die Stammbahn< genannt.

Verfolge bei Bedarf mit mir diese Stammbahnstrecke im 21. Jahrhundert.

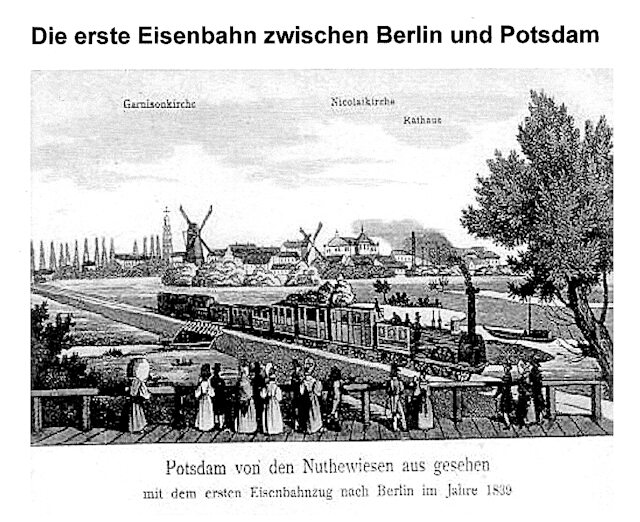

Die Bahn kommt (auf dem Bild) von Potsdam angedampft. Sie durchrollt hier ohne Halt die Neuendorf- / Nowaweser Gemarkung, um nach Berlin, Potsdamer Bahnhof, zu eilen. Hinter der Windmühle – die Potsdamer Hof- und Garnison-Kirche an der „Breite Straße“. Nach deren gut sichtbarer Turmuhr richtet sich die pünktliche Abfahrt der Eisenbahn. Vor den Zug gespannt ist die englische Import-Locomotion >Adler<. Auch die Maschine >Pegasus< ist hier im rollenden Einsatz zum Beginn des Eisenbahn-Zeitalters. Bald aber werden Lokomotiven aus deutscher Produktion eingesetzt – leistungsfähiger und preisgünstiger als die importierten Modelle – wie auch spektakuläre publikumswirksame und um Besteller werbende Wettfahrten beweisen!

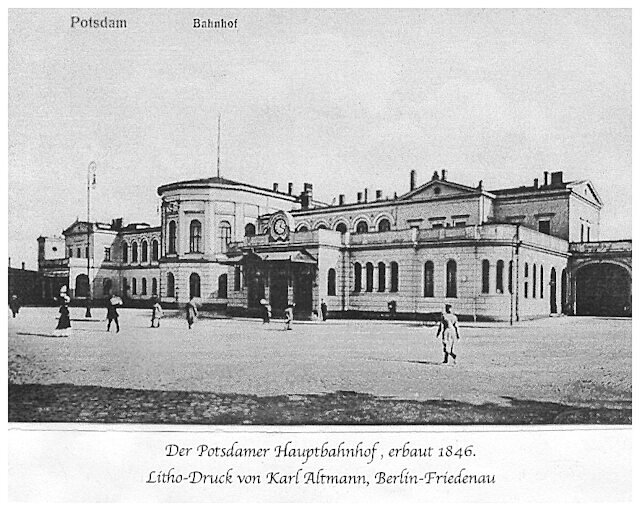

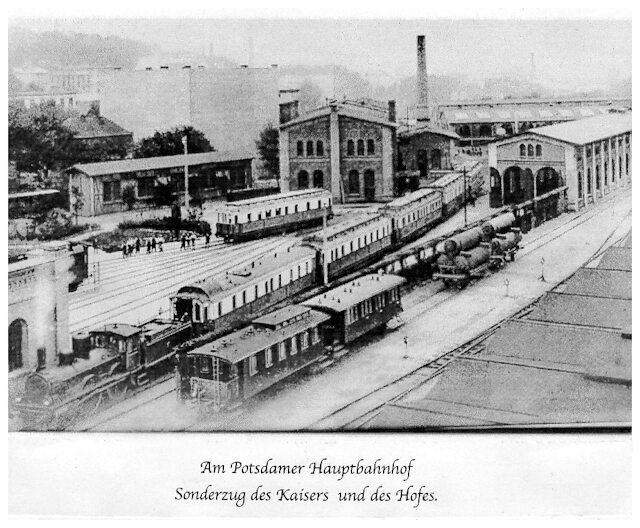

Hier nun die Station am entgegengesetzten Ende dieses Schienenstrangs: Der Bahnhof in Potsdam, der später zum Hauptbahnhof der Stadt wird.

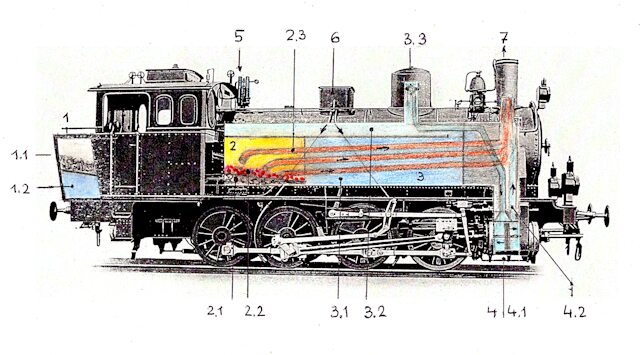

Erläuterungen zur Prinzipkizze:

1. Der Tender – ein Vorratsraum

1.1 Steinkohle-Kasten

1.2 Wasservorrats-Behälter

2. Der Feuerraum

2.1 Kohleschüttung und

2.2 Feuerglut-Schicht

2.3 Heizrohrbündel, vom Heißrauch durchzogen

3. Der Wasserkessel (Wärmetauscher) als Dampferzeuger

3.1 Wasserkessel. Das dort stark erhitzte Wasser geht in Dampf über

3.2 Raum für den entstehenden Wasserdampf

3.3 Dampfdom mit Fliehkraftregler für die Dampfzufuhr zu den Zylindern

4. Die Zylinder

4.1 Dampfeinleitung in den jeweiligen Zylinder, abwechselnd vor und hinter dem Kolben

4.2 Abdampfleitung zum Auspuff

5. Sicherheitsventile zum Vermeiden eines Überdrucks

6. Bremssandbehälter mit Sandleitungen zu den Rädern

7. Rauch- und Dampf-Auspuff („Schornstein“, auch „Esse“ oder „Schlot“ genannt)

Die Hauptfunktionen: Die Steinkohleglut erhitzt die Luft im Feuerraum (2). Die rauchige Heißluft strömt durch durch das Bündel der eng gepackten Heizrohre (2.3). Die erhitzten Rohre geben im Wasserkessel (3) die Wärme an das Wasser ab. Erreicht das Wasser die Siedetemperatur, geht das heiße Wasser in Dampf über. Der Dampf sammelt sich an höchster Stelle, im Dampfdom. Vom Dampfdom führt eine Dampfrohrleitung hinunter zum Zylinder mit Kolben. Der Dampf wird in schneller Folge wechselnd vor und hinter dem Kolben in den Zylinder geblasen. Der komprimierte Dampf entspannt sich im Zylinder und bewegt mit diesem Ausdehnen den Kolben, der die Bewegung auf die Pleuelstange überträgt und jene wirkt wiederum auf das Treibrad. – Der Rauch aus dem Feuerraum, wie auch der Restdampf aus dem Zylinder, verlassen die Maschine durch den Auspuff / Schlot ... und es bleibt noch ausreichend Energie für die benachbarte Dampf-Pfeife.

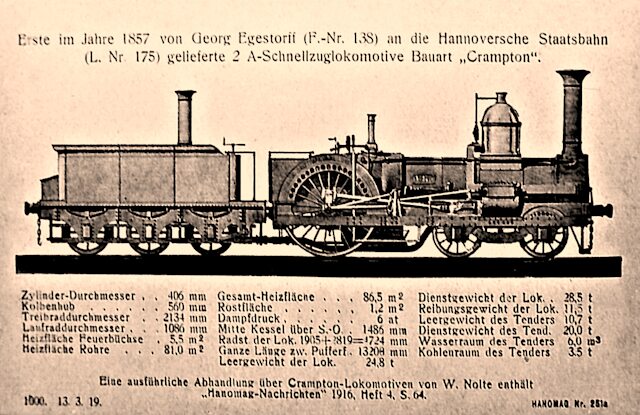

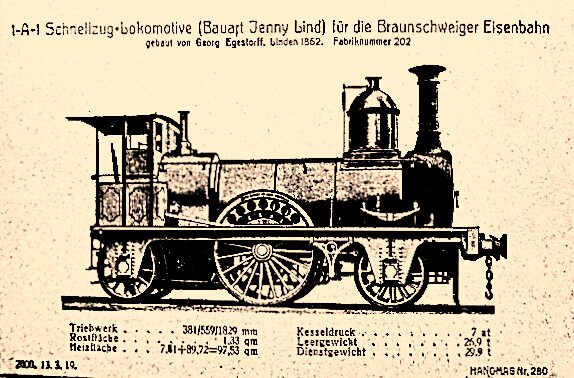

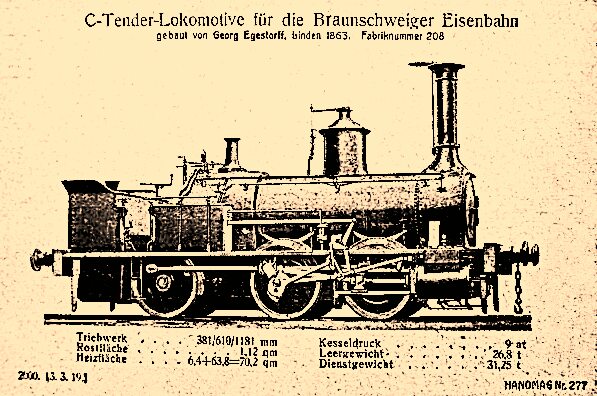

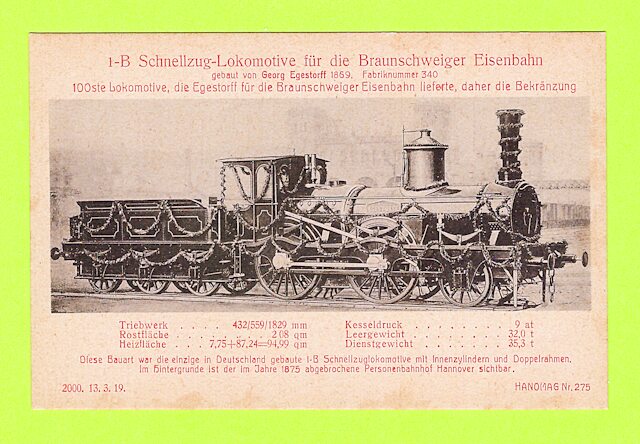

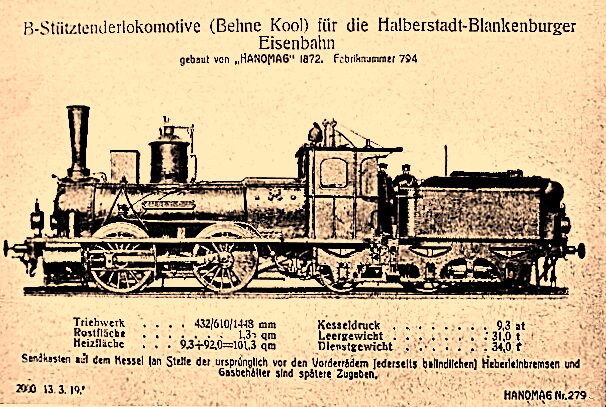

Es folgen hier einige Lokomotiven aus der 1835 gegründeten Hannoverschen Maschinenfabrik von Georg Egestorff, in Hannover-Linden beheimatet. Seit 1846 wurden dort auch Lokomotiven gebaut. Im folgenden Bild sehen wir die erste Lokomotive des Betriebes. Reichlich 10.500 Maschinen werden allein diese Fabrik verlassen und in vielen Ländern eingesetzt werden.

Es wird in Deutschland eine größere Anzahl namhafter Lokomotiven-Produzenten geben.

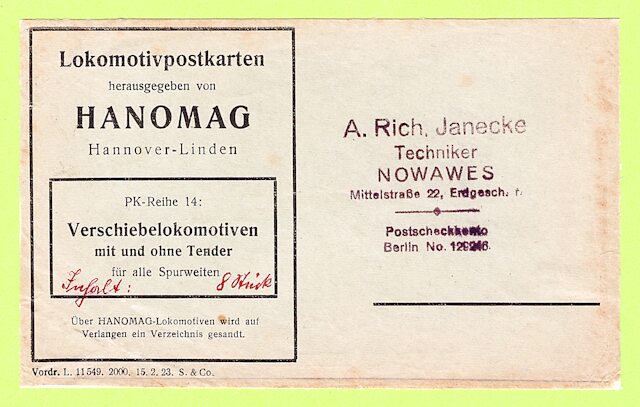

HANOMAG als Urheber der folgenden Postkarten

Zugmaschine mit der Achs-/ Räderpaar-Folge 1-A-1, aus dem Jahr 1846,

nach dem Herzog Ernst August von Hannover benannt.

Die Bezeichnung ehrt den britischen Locomotions-Konstrukteur Thomas Russel Crampton.

Die Ehefrau des Loko-Entwicklers Crampton war mit der schwedischen Opernsängerin Jenny Lind befreundet. So ging deren Name als ein >bleibendes Denkmal< auf die Lokomotive über, obwohl sich beide, leicht nachweisbar, weder in Stimme noch Gestalt ähnelten.

Die >Hulda< wird durchs Ausland rollen, denn die Maschine ist für die Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn bestimmt.

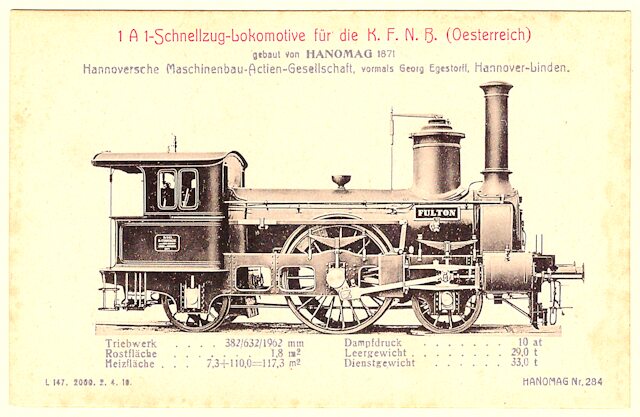

Gebaut für Österreich. Der „Eisenbahnkönig“ Dr. Bethel Strousberg hatte 1868 für drei Jahre den Egestorff-Betrieb übernommen. Noch im Jahre 1871 wird der Betrieb in eine AG umgewandelt und führt seither die Bezeichnung:

>Hannoversche Maschinen- und Actien-Gesellschaft<. Kurz: HANOMAG!

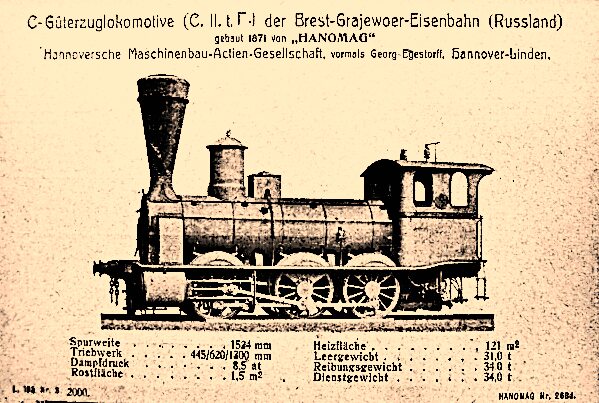

Diese Maschine wurde für Russland konzipiert, mit der so genannten Breitspur von 1.524 mm. Diese Breitspur ist nur 89 mm breiter, als die deutsche Normalspur. Dieser Unterschied verhindert jedoch eine unberechtigte grenzüberschreitende Nutzung des Schienennetzes ... und erfordert das sehr aufwendige Umladen von Gütern oder kompletter Waggons sowie auch das Umsteigen der Fahrgäste.

Quelle: Wikimedia, gemeinfrei, bearbeitet

Es gab im Laufe der Zeit immer wieder schöne Anlässe – aber auch zutiefst traurige Ereignisse, die den Neuankauf einer Lokomotive förderten.

Eine der in dieser Ausführung häufig gebauten Maschinen, die sich im In- und Ausland bestens bewährten.

Quelle: Handelsübliche Ansichtskarte

Die festliche Inbetriebnahme der Kleinbahnstrecke Buckow -

Waldsieversdorf - Müncheberg im Juli des Jahres 1897.

Quelle: unbekannt, vom Alter her gemeinfrei.

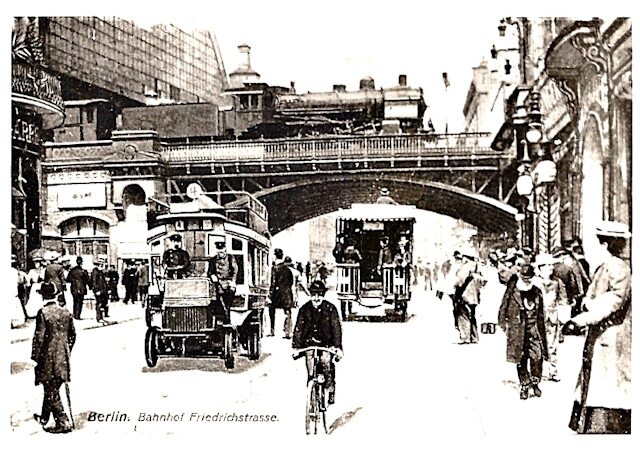

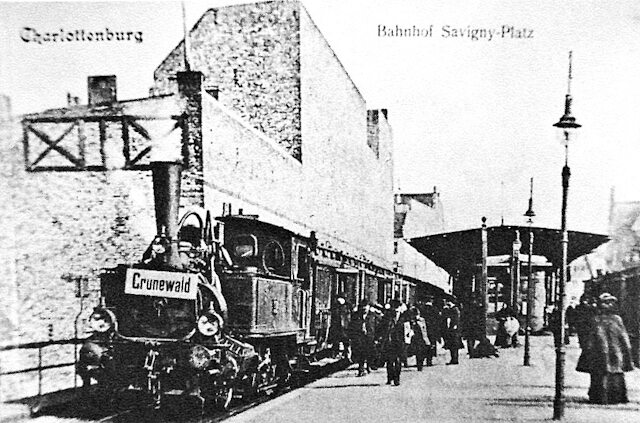

... vom Berliner Zentrum nach Grunewald. Halt im Bahnhof Savignyplatz (im Berliner Stadtbezirk Charlottenburg). Quelle: Handelsübliche Ansichtskarte.

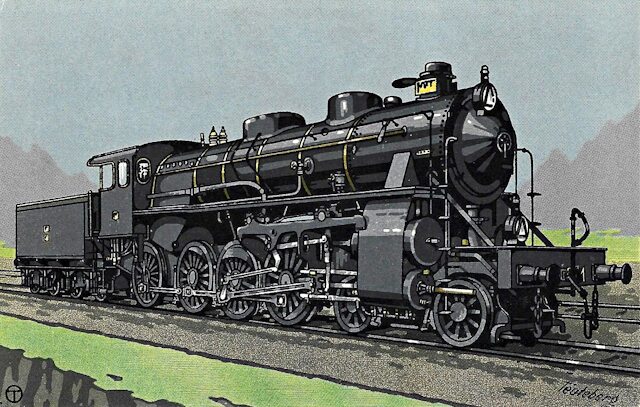

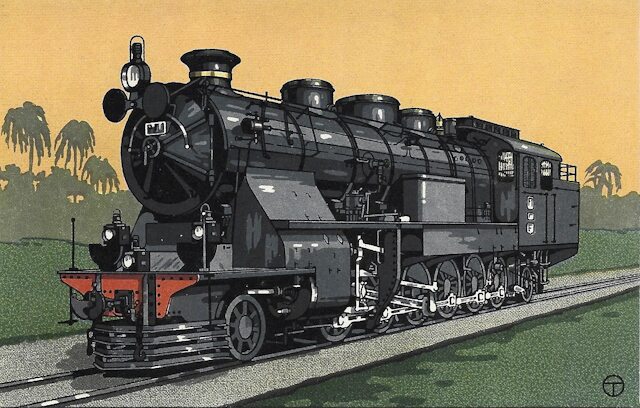

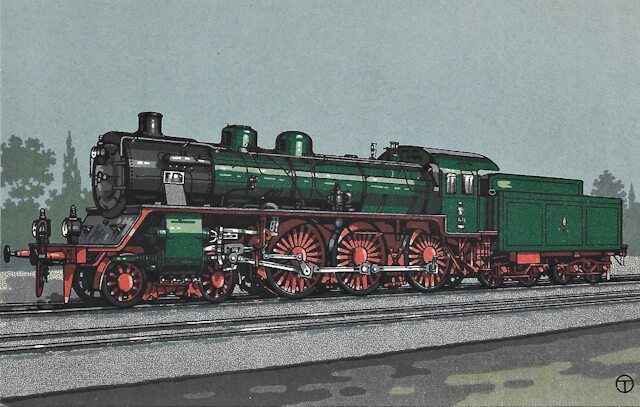

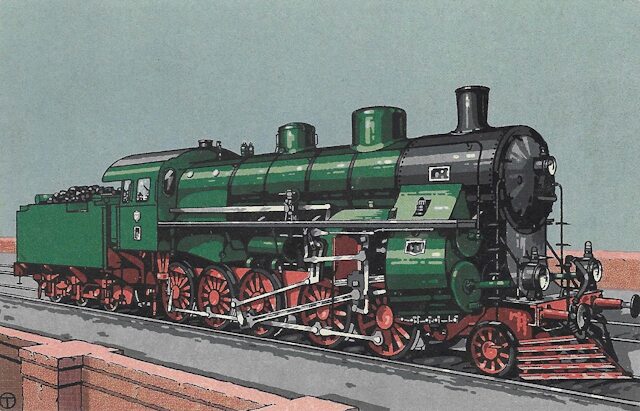

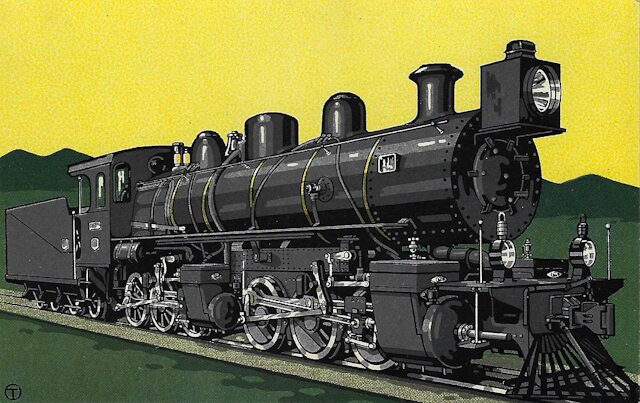

Die nun folgenden sechs farbigen hochwertigen Lokomotivdarstellungen wurden im Auftrag der Lokomotivbaufirma Hanomag, vom Künstler Herrn Teuteberg, gezeichnet und coloriert. Der Farbdruck erfolgte in der Geschäftsbücherfabrik >Edler Krische< in Hannover.

Hanomag baute diese Schnellzug-Lokomotive nach dem Bedarf Spaniens für die Madrid-Saragossa-Alikante-Eisenbahn. Die Maschine wird ausführlich in den >Hanomag-Nachrichten< 1915 / 1 beschrieben.

Quelle: Hanomag-Postkarte Nr. 300.

Diese starke Zugmaschine wurde von den Beschäftigten der Firma Hanomag für die Holländische Staatsbahn gebaut, – von dort für den Einsatz auf der Insel Java, bestimmt.

Die Beschreibung des Erzeugnisses möge man bitte in den >Hanomag-Nachrichten< 1915 / 9 studieren. Quelle: Hanomag-Postkarte Nr. 305.

Diese Schnellzug-Lokomotive der Gattung S 10² wurde für die Preußische Staatsbahn konstruiert und gefertigt. Quelle: Hanomag-Postkarte Nr. 301.

Für die Bulgarische Staatsbahn baute man in Hannover die Vierzylinder-Verbund-Heißdampf-Lok. Quelle: Hanomag-Postkarte Nr. 302.

Die Dreizylinder-Heißdampf-Lok der Gattung G12 kam bei der Preußischen Staatsbahn zum Einsatz. Ein Fabrikationshöhepunkt: Diese Maschine erhält die Nr. 9000! Die detailreiche technische Beschreibung ist in den >Hanomag-Nachrichten< 1919 / 9 enthalten. Quelle: Hanomag-Postkarte 303.

Diese Lokomotive gewaltiger Zugkraft-Entwicklung hatte man für die Einsatzbedingungen bei der Arica-La-Paz-Bahn in Chile konzipiert, gebaut und dorthin geliefert. Die technische Beschreibung kann der geneigte Interessent der >Hanomag-Drucksache< Nr. 1043a entnehmen. Quelle: Hanomag Postkarte 304.

Hanomag stellte gar manches her – so auch schienenungebundene Fahrzeuge. Dieser Zweisitzer ist derart groß, dass er wohl nicht in Gänze in das Bild gepasst hätte. Die Ausführung: Konzipiert als ein Wagen fürs schlichtere Volk. Preis: Knapp 2.000 RM. Der Aufwand an Raum und kostenaufwendiger Technik wurde minimiert. Auf ein teures Differentialgetriebe wurde verzichtet – daher muss der Besitzer wohl öfter die Reifen wechseln. Der Volksmund gab dem Autochen wegen dessen Form den Beinamen: „Kommissbrot“. (Länger haltbares, eher trockenes Armee-Brot). Dieser „Rufname“ ist für die menschliche Vorstellungskraft und Merkfähigkeit wertvoller als „Typ 2 / 10“

Bildquelle: Fotoarchiv Anne-Marie Sommer. Die abgebildete Person ist die stolze Jungbesitzerin, Fräulein A. Muster, Potsdam.

Daten: Der Produktionszeitraum war 1924 bis 1928. Produktionsmenge: knapp 16.000 Stück. Herstellungsweise: Fließbandfertigung. Sitze: zwei recht schmale Sitze, eine hintere Notsitzbank, eher für leichte Bagage. Karosserie: Ponton-Bauweise. Hartholzrahmen => später wohl U-Stahlprofil. Holzräder. Motor: Einzylinder-Viertaktmotor, 500 cm³. Treibstoff je 100 km: 5,4 l Benzin und 0,5l Öl. Getriebe: Schaltgetriebe mit Hebel, von einer Kulisse geführt. 3 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang. Kraftübertragung: vom Motorritzel über Kette auf die Hinterrad-Starrachse ohne Differential. Abmessungen: L / B / H: 2.780 / 1.118 / 1.500 mm. Höchstgeschwindigkeit: 60 km / h. Leermasse: 370 kg. Gepäckraum: Ein Koffer nach eigener Wahl auf das Heckgehäuse (über dem Motor) geschnallt.

Ausfahrt des Sonderzuges von Kaiser Wilhelm II. (am Potsdamer Hauptbahnhof) in Richtung des Kaiserbahnhofs Potsdam-Wildpark, nahe >Neues Palais<.

Der Hauptbahnhof (Hbf), das Bahnbetriebswerk (Bw) und das Reichsbahnausbesserungswerk (Raw) lagen in Potsdam am und auf dem Gelände des früheren landwirtschaftlichen Rittergutes dicht beieinander.

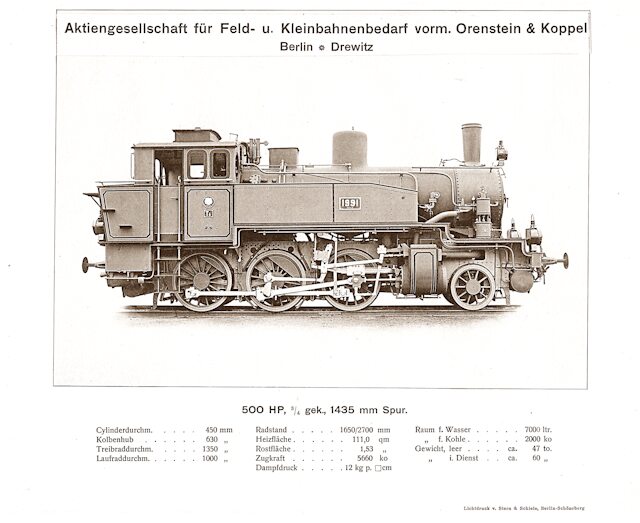

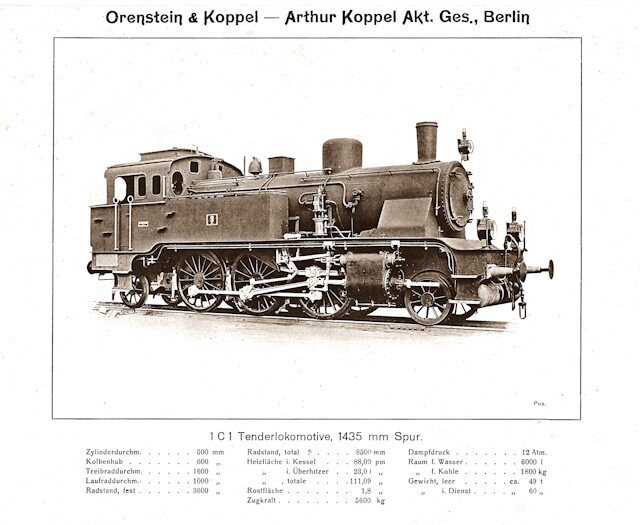

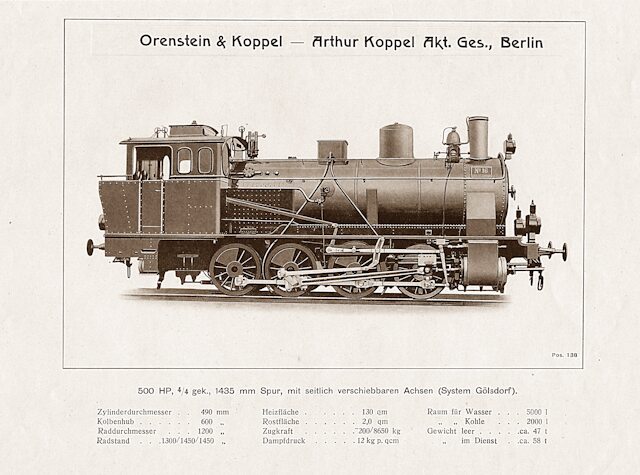

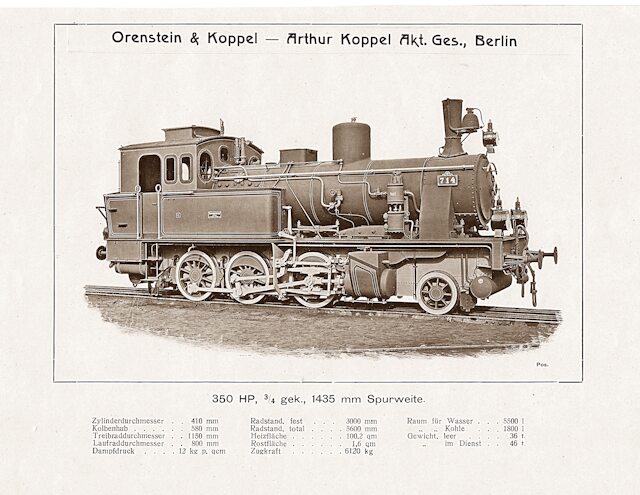

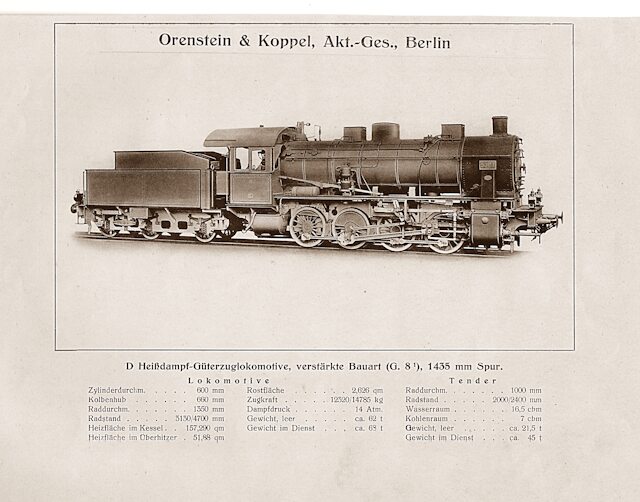

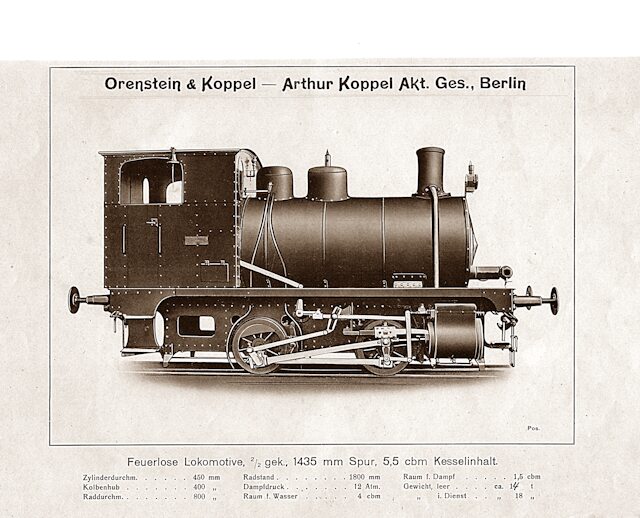

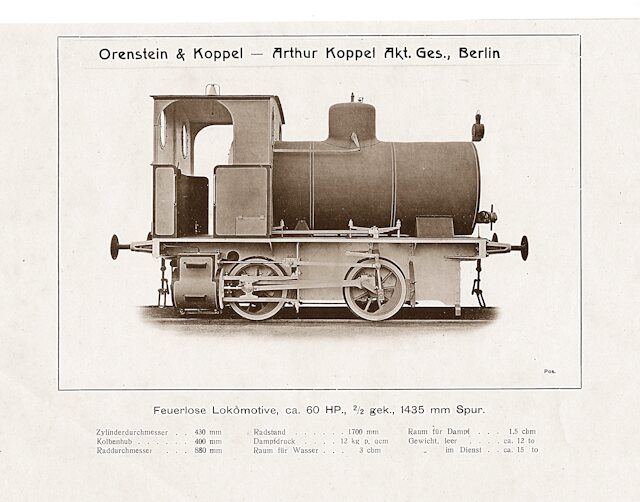

Hatten wir einige Lokomotiven aus Hannover betrachtet, wenden wir uns nun einigen Erzeugnissen des Lokomotivbau-Betriebes Orenstein & Koppel zu.

1876: Benno Orenstein und Arthur Koppel gründen ihren Betrieb am 1. April 1876.

1885: Die Partner trennen sich und ihre Geschäftsbereiche auf Zeit.

1886: Benno Orenstein erwirbt als Betriebsteil das Grundstück in Neukölln, Tempelhofer Ufer 23–24.

1895: Der Betrieb expandiert. Weltweit wurden Filialen eingerichtet.

1897: Wandlung des Betriebes von der Offenen Handelsgesellschaft (OHG) in eine Aktiengesellschaft (AG).

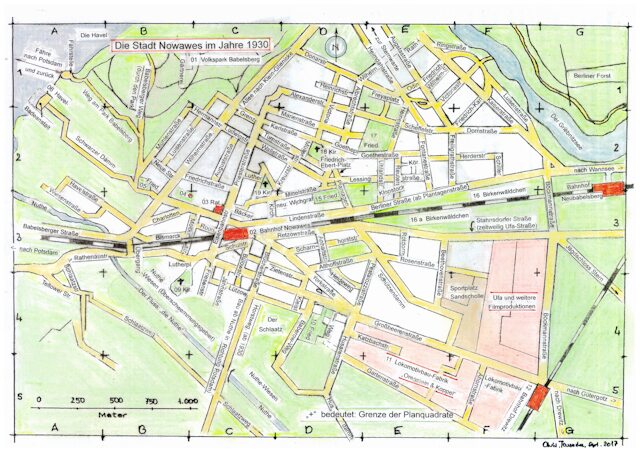

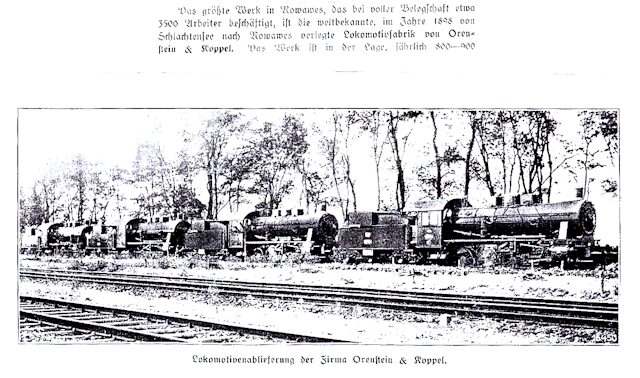

1898: Das Produktionsgelände in Schlachtensee, Kreis Teltow, ist für den steigenden Bedarf zu klein, zu eng geworden. Aufbau neuer Produktionsanlagen in der Nähe des Bahnhofs Drewitz an der Bahnstrecke Berlin-Wetzlar, in der Gemarkung Neuendorf => Nowawes => Babelsberg im Straßenkarrè Wetzlarer Straße - Großbeeren Straße - Ahornstraße und Husarenstraße => Fritz-Zubeil-Straße sowie der Gartenstraße, hinter der die Nuthe-Wiesen beginnen.

Quelle: unbekannt, altershaber gemeinfrei

Wir entdecken das Betriebsgelände im Südosten des Ortes (auf dem Plan unten rechts)

1899: Verlagerung der Produktion an den neuen Standort. Produktionsbeginn am 01. April. Auflösung des Betriebsgeländes in Schlachtensee.

1900: Fahrzeuge der Regel-Spurweite 1.435 mm (Normalspur) werden zusätzlich in das Produktionsprogramm aufgenommen.

1905: Erneuter Zusammenschluss der Partner als > O & K und Arthur Koppel AG <.

1908: Ableben des Herrn Arthur Koppel.

1913: Ein Jubiläum: Die 5.000-ste Lokomotive wird ausgeliefert. Das Unternehmen hat im gleichen Jahr 13 Fabrikationsstandorte und weltweit etwa einhundert Niederlassungen mit 15.000 Mitarbeitern.

1923: In der Zeit der Inflation und in den Folgejahren kommt es zum Sinken der Aufträge für Lokomotiven, zur Verringerung der Produktion und daraufhin zu zahlreichen Personalentlassungen.

1930: Aufnahme von Diesel-Lokomotiven in das Produktionsprogram

1935: Alfred Orenstein wird als Mitbürger jüdischer Herkunft von den Nationalsozialisten auf Zeit inhaftiert und geht bald danach in das Exil nach Südafrika, um dort eine gleichartige Produktion zu gründen.

1938: Bezeichnung: > Lokomotivfabrik Werk Babelsberg <. (Am 01. April 1938 wurde der slawische Ortsname Nowawes (Neuendorf / neues Dorf) staatlicherseits getilgt; der Ort in Babelberg umgenannt, so wie der anliegende Schlosspark heißt).

1940: Umbenennung des Betriebes in: > Maschinenbau und Bahnbedarf Aktiengesellschaft (MBA), vormals Ohrenstein und Koppel <. Ab Ende des gleichen Jahres werden jedoch die Namen der jüdischen Gründer überhaupt nicht mehr in der Firmenbezeichnung genannt.

1945: In den 45 Jahren von 1899 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges wurden hier etwa 12.965 Lokomotiven produziert. Dazu gehörten auch die großen Einheitslokomotiven der Baureihen 41, 44, 50, 52, 64 in Normalspur von 1.435 mm und Schmalspurkokomotiven in den Spurweiten 600, 700, 750, 762 und 891 mm.

1943: Während der 13 Jahre zwischen 1930 und 1943 wurden 1.562 Diesel-Lokomotiven gefertigt.

1948: Der Betrieb in Babelsberg (sowjetische Besatzungszone) wird umbenannt in > VEB LOWA Lokomotivbau „Karl Marx“, Babelsberg <, wobei LOWA für Lokomotiv- und Waggonbau steht.

1949: Die Betriebe, der früheren Eigentümer Orenstein und Koppel, die sich auf dem Gebiet der aus den drei Westzonen neu gegründeten Bundesrepublik befinden, erhalten wieder den Vorkriegs-Namen > Orenstein und Koppel <.

1960: Der letzte Feuer-Dampflokomotiven-Neubau verlässt die Werkhalle in Potsdam-Babelsberg.

1969: Die letzte feuerlose Dampfspeicherlokomotive wird hier gefertigt.

1992: Endgültige generelle Einstellung der Produktion in Potsdam-Babelsberg, nach mehrfachen Änderungen des Produktionssortiments wie der Bau von Autodrehkränen, Kühlanlagen und „1.000 Kleine Dinge“ für den Konsumbedarf der Bevölkerung.

2012: Ehemalige Räume der Lokomotivfabrik, wie die Konstruktionsbüros, wurden zu Büro- und Verwaltungsanlagen mehrerer Nutzer. Zum Teil besteht aber auch ein langzeitiger Leerstand und damit begann der Verfall.

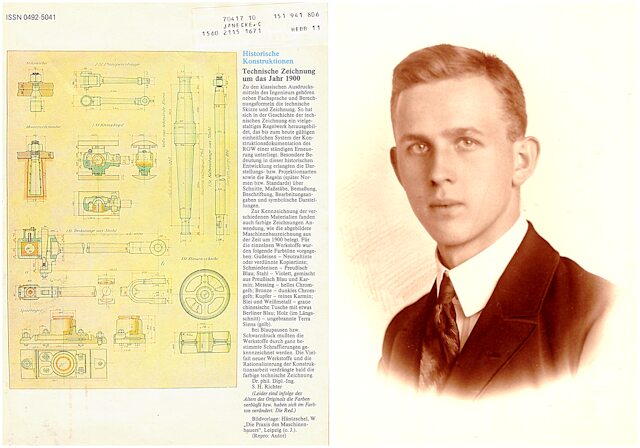

Sekundär-Quelle der Zeichnung: Es ist die vierte Umschlagseite einer Ausgabe der Fachzeitschrift >Technische Gemeinschaft<, der >Kammer der Technik<, DDR, aus den 1980-er Jahren.

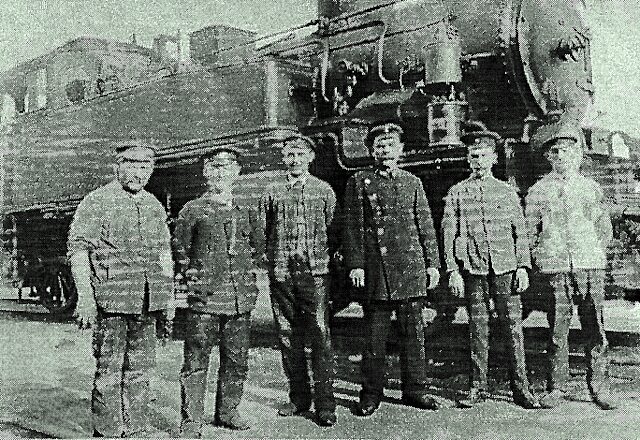

Der junge Techniker für Maschinenbau, Richard Janecke, Nowawes, Mitarbeiter in der Lokomotivfabrik.

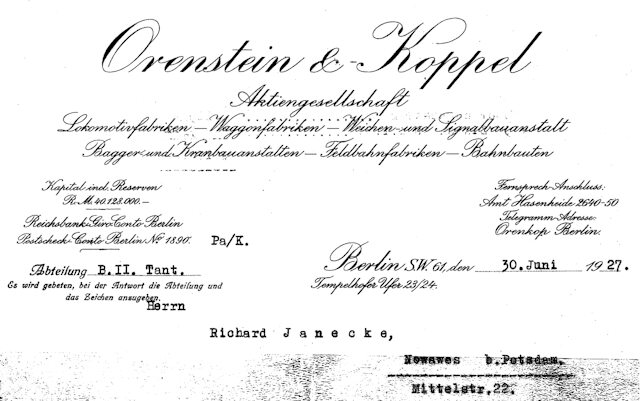

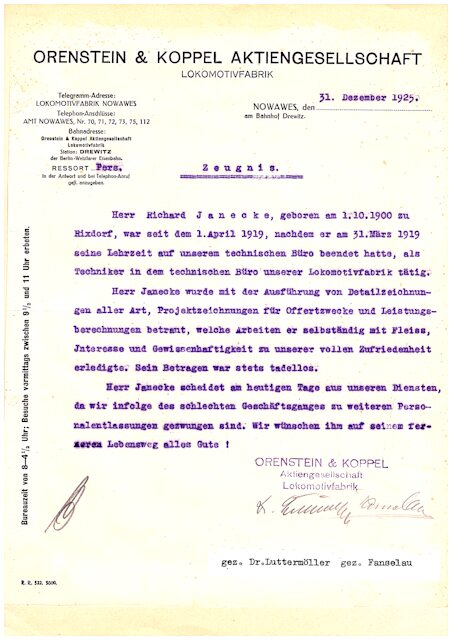

Das letzte Zeugnis für den Techniker Richard Janecke, in Nowawes bei Potsdam – nach einem Jahrzehnt der Betriebszugehörigkeit – in der Zeit zwischen Inflation und Weltwirtschaftskrise. So wird der 25-Jährige sehr bald ein eigenes Technisches Büro eröffnen ...

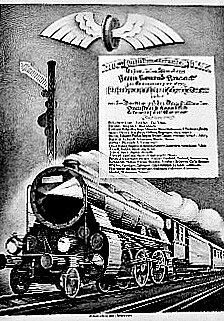

Urkunde. Gestaltet von Richard Janecke. – Die Direktion von O & K gratuliert ihrem Beschäftigten, Herrn Konrad Knaack, am 01. November 1931, zu dessen 25 Jahre währender erfolgreichen Tätigkeit im Lokomotivbau-Betrieb. In der unteren Hälfte der Urkunde stehen die Namen ausgewählter Gratulanten, der leitenden Angestellten des Betriebes.

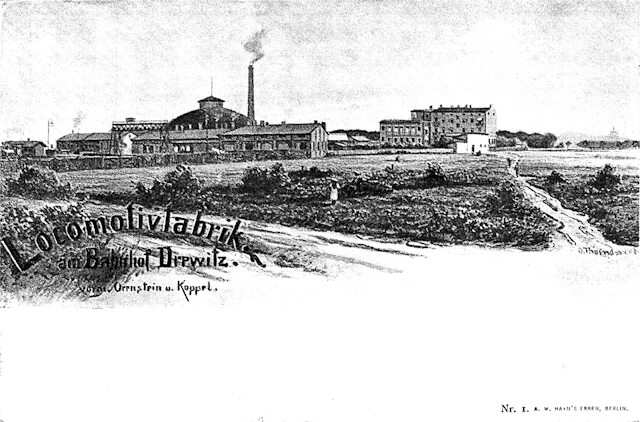

Gemälde von Otto Thomasczek um 1903. Druck und Vertrieb der Ansichtskarte: Hayns Erben, Berlin.

Ein Blick vom Bahnhof Drewitz über die Wiesen, auf die Fabrikanlagen. Dominierend neben anderen Gebäuden der Fabrik, die zentrale Endmontagehalle. Diese hat einen sechseckigen Grundriss, überdeckt von der Licht-Kuppel mit einem Durchmesser von 48 Metern, die sich bis zu 20 m über dem Hallenboden erhebt. Es war damals die größte freitragende Kuppel in Europa. Wegen ihres Erscheinungsbildes wurde diese Halle auch „der Zirkus“ genannt. Rechts im Hintergrund auf der Karte: Die Ahornstraße mit dem Verwaltungsgebäude des Betriebes.

Unten auf der Ansichtskarte – Platz für die Grüße, weil bis 1904 die Rückseite ausschließlich für die postalischen Angaben (Anschrift, Absender und Postwertzeichen) verwendet werden durfte.

Gemälde des Landschaftsmalers Otto Thomasczek, um 1903. Druck der Ansichtskarte: Kunstanstalt Sommer, Berlin.

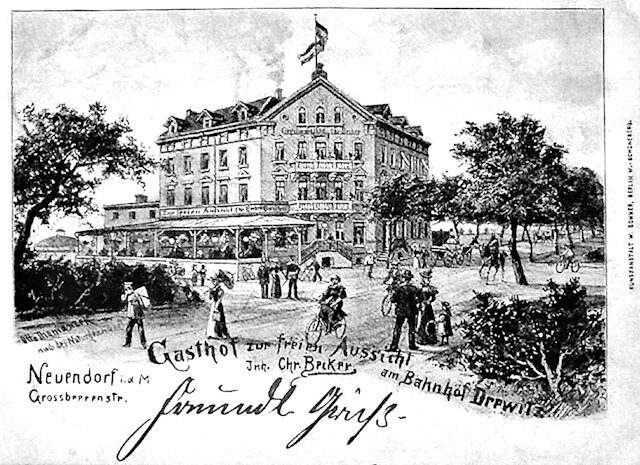

Der herrliche Gasthof mit vielen ruhigen Außenplätzen befand sich in Neuendorf (=> Nowawes, => Potsdam-Babelsberg) auf dem Grundstück: Großbeerenstraße, Ecke Wetzlarer Straße. Im Bild zweigt nach rechts die Böckmannstraße ab (=> August-Bebel-Straße). Im Hintergrund, links, sehen wir wieder den Kuppelbau „Zirkus“, die zentrale Montagehalle der Lokomotivfabrik Orenstein & Koppel AG.

Quelle: „Das Buch der Stadt Nowawes“ aus dem Jahre 1930.

Zum Ende des Monat März 1937 waren wieder Lokomotiven zum Verkauf fertig zu stellen. Am 27. März 1937 sollte die Verlobung des ehemaligen Lokbetrieb-Mitarbeiters Richard Janecke mit Anne-Marie Sommer stattfinden. An beiden Vorhaben war der leitende Mitarbeiter des Lokomotivbauwerkes, Herr Diplom-Ingenieur Reinhold Matzke beteiligt. –

Die Lokomotiven wurden pünktlich fertig und aus zwei von deren Herstellung übrig gebliebenen Abfall-Rohrstücken fertigte Matzke, als Freund des Bräutigams, ein Paar Ringe. Mit etwas übertriebenem Schalk könnte man anmerken, dass diese Ringe aus einer Lokomotive geschnitzt wurden.

(Anmerkung für Schatzsucher: Bitte keine Dampflokomotiven „ausschlachten“, um nach Gold zu suchen. Der Aufwand wäre ungerechtfertigt hoch.) Quelle: Als Hersteller und Rechte-Inhaber: R. Matzke, Nowawes, abgegeben an Janecke oo Sommer.

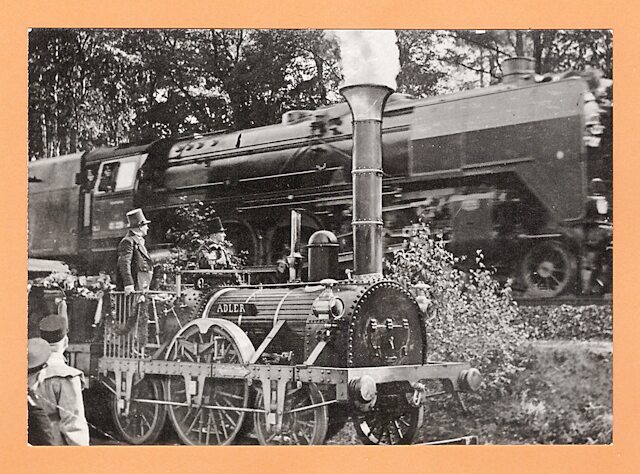

Seit der ersten Preußischen Eisenbahn 1838 (auf der Stammbahn-Linie verkehrend, sind „bis heute – 1923“ erst 85 Jahre vergangen – doch wie gewaltig hat sich das Aussehen und die Leistungsfähigkeit der Lokomotiven seither verändert!

„Mensch Dampflok, wie haste dir inne Zwischenzeit vaännert!“

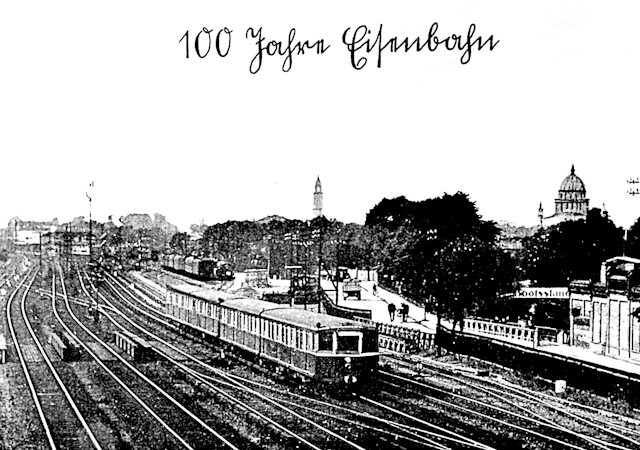

Vor dem Potsdamer Stadtbahnhof. Mittiger Turm: Garnisonkirche, rechter Turm: Nikolaikirche. In reichlich zwei Jahren wird die Sütterlin-Schrift von den Nationalsozialisten verboten werden.

Quelle: Handelsübliche Ansichtskarte, Repro Foto-Herrmann, Potsdam

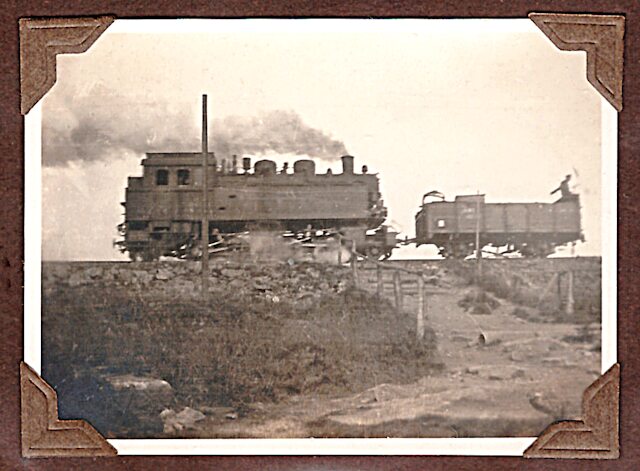

In der Baureihe 99 werden die Lokomotiven erfasst, deren Spurbreite geringer ist als die Normalspur oder Regelspur von 1.435 mm. Zu der Anzahl von Herstellern gehörte auch Orenstein & Koppel, deren Lokomotiven auf verschiedenen Strecken rollten und rollen, so auch auf der Harzquerbahn zwischen Nordhausen und Wernigerode und auf der Strecke zwischen Wernigerode über Schierke zum Brocken.

Die Lokomotive aus Nowawes-Neuendorf ist bei Schierke auf dem Weg zum Brocken.

Quelle: Momentaufnahme mit der Agfa-Box, 1928, Anne-Marie Sommer.

Diese Lokomotive zieht den „Molli“ der Mecklenburgischen Bäderbahn. Der Zug verkehrt zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn.

Spurweite 900 mm. Höchstgeschwindigkeit 50 km / h. Fotos aus dem Jahr 2022.

... mehrerer Hersteller im Deutschen Technikmuseum, Berlin-Kreuzberg, Trebbiner Straße 9. Quelle: Foto von Jörg Janecke, 2025

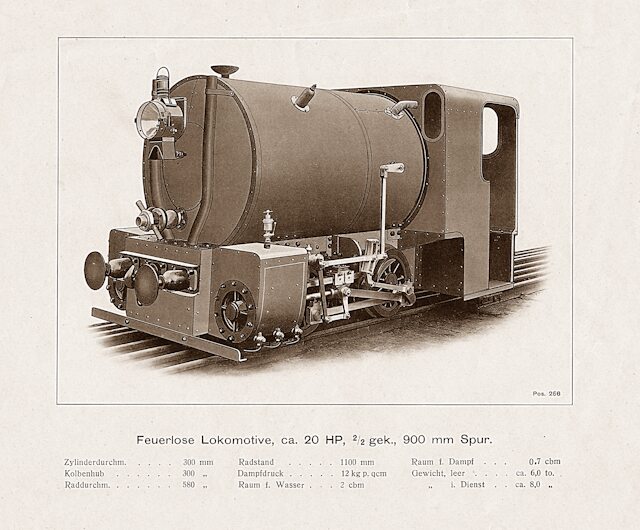

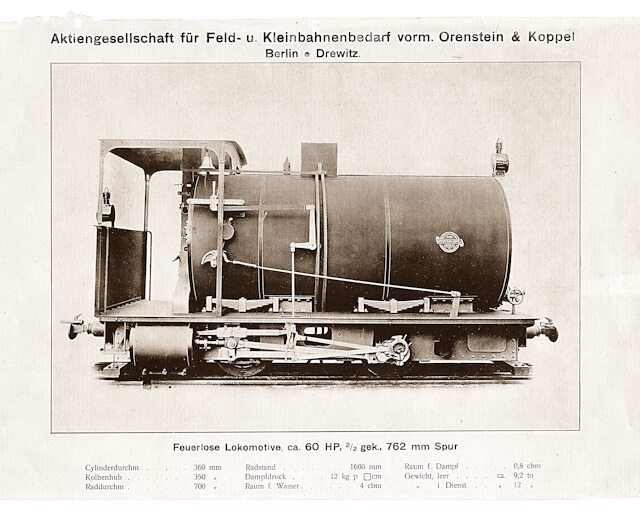

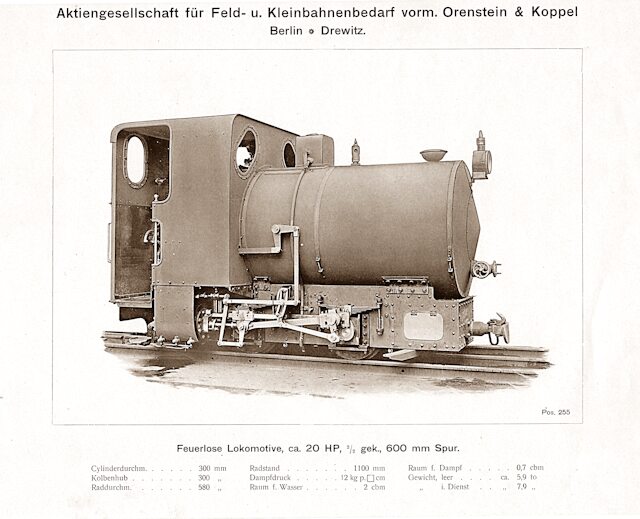

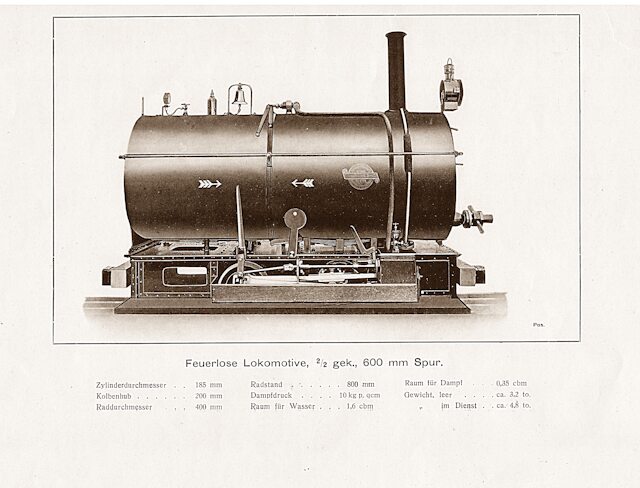

... insbesondere auch für den Einsatz in brand- und explosionsgefährdeten Betriebsstätten.

Zeit ist vergangen. – Der Herstellerbetrieb heißt seit 1948 VEB Lokomotivbau „Karl Marx“ und hat seinen Betriebssitz auf gleichem Gelände in Potsdam-Babelsberg.

Produktionszeitraum in der Nachfolge der Vorkriegsproduktion: 1955 bis 1959 => 113 Stück. Dienstmasse: 138 t. Kohlevorrat: 10 t. Wassertank: 18 m³ Inhalt.

Abmessungen L / B / H: 22,7 x 3,1 x 4,6 m.

Standort: Oldtimer-Museum, Prora auf der Insel Rügen, Foto: März 2024

Hersteller dieser Maschine war Fa. Schwartzkopff in Berlin. Achs-/ Räderfolge: 2-C. Gesamtlänge 20,75 m. Dienstmasse 77,21 t, Höchstgeschwindigkeit 110 km/h. Auch diese Lokomotive ist mit einem Schlepptender ausgestattet.

Die erste Lokomotive, die in jenem Betrieb hergestellt wurde, erhielt vom Betriebsinhaber den Namen >Weishaupt<.

Hersteller der mächtigen Schleppender-Lokomotive mit der Achsfolge 2-C-1-h 2 waren: AEG, Borsig, Henschel, Hohenzollern, Krupp und Schwartzkopff. Leistung: 2.241 PS. Höchstgeschwindigkeit 120 => 130 km/h. Im Tender: 10 t Steinkohle, 30 => 34 m³ Wasser. Zwischen 1926 und 1938 gebaute Exemplare: 281. Diese Zugmaschinen wurden zwischen 1925 und 1938 gebaut. Vorerst konnten sie aufgrund der hohen Masse, die Achslast beträgt 20 t, nur auf wenigen Strecken eingesetzt werden, bis weitere Linien „ertüchtigt“ waren.

Die etwas leichteren Einheits-Schnellzug-Lokomotiven der Baureihe 03, mit 1.980 PS waren mit 18 t Achslast auf den Strecken flexibler einsetzbar. Von den Maschinen der BR 03 wurde zwischen 1930 und 1940 358 Stück produziert.

Das Bild zeigt eine Lokomotive der BR 01 auf der Ausstellung „150 Jahre Eisenbahn“, in Potsdam, 1988.

Lokomotiven-Ausstellung am Bf Potsdam Hbf, 1993

Herstellerbetriebe: Borsig, Krupp und Schwartzkopff in den Jahren 1930 bis 1938.

Sie ähnelt den Zugmaschinen der Baureihe 01, bei der geringeren Achslast von

18 t. Höchstgeschwindigkeit 130 km/h. Auch bei dieser Maschine beträgt der Treibraddurchmesser 2.000 mm.

Erwähnt werden soll, dass die Einheits-Lokomotiven der Baureihen 50 und 52 (hier ohne Bilder) die meistgebauten Lokomotiven waren. Zwischen 1939 und 1948 wurden 3.164 Stück hergestellt.

Nun verlassen wir den Sektor der Dampflokomotiven und sehen noch zwei kleine Diesel-Lokomotiven, hauptsächlich im Rangierbetrieb eingesetzt.

Hersteller: Orenstein & Koppel, in Nowawes, Baujahr 1937. Achs- / Räderfolge. 3 D, Leistung: 75 PS (55 kW), Dienstmasse: 18 t, Höchstgeschwindigkeit 21 km/h. Abmessungen L x B x H: 5,1 x 2,7 x 3,2 m. Standort dieses Exemplars: Oldtimer-Museum, Prora / Rügen. Foto: März 2024.

Standort: Oldtimer-Museum, Prora / Rügen. Foto: März 2024

Diesel-Lokomotive vom Lokomotivbau „Karl Marx“, Potsdam-Babelsberg. Die Maschinen zogen Lorenzüge von der Kreide-Abbaustätte Wittenfeld zur Verarbeitungsstätte Klementelvitz. – Herstellungsjahr: 1960. Spurweite: 900 mm, Leistung 107 PS / 75 kW, Höchstgeschwindigkeit: 24 km/h. Dienstmasse: 16 t. Abmessungen: L x B x H: 5,4 x 1,8 x 2,7m.

Später wurde die Kreide am Abbauort verflüssigt und über eine Rohrleitung zur Fabrik gepumpt. Heute jedoch wird die Kreide auf der 1,5 km kurzen Strecke mitttels Förderbändern transportiert.

Der Transport geschieht nach dem Abbau der Kreide ohne Lorenzüge – und die Maschinen finden einen Platz im Museum.

Ein wichtiger Hinweis für die Besucher. Bitte auch dieses Exponat keinesfalls berühren. Es geht leicht entzwei – wie uns das Bild mahnend veranschaulicht..

- Vorläufiges Ende des Dokuments -