Lehrausbildung in der DDR – Bilder aus Großbeuthen

Liebe Bildbetrachtende,

einige kurze Worte zu den Bildern scheinen erforderlich: Als ich die Zusammenstellung der Fotos fast beendet hatte, war mir klar, dass Wesentliches fehlte. Wir alle wissen: Keine Landwirtschaft ohne Menschen. Kein Ausbildungsbetrieb ohne Lehrlinge! Das also war es, was die vorhandene Suppe noch würzen könnte. So fragte ich beim „Treffen Ehemaliger“ nach weit über 50 Jahren bei den nunmehr „älteren Lehrlingen“ an, ob jeder damit einverstanden sei, dass auf dieser Internetseite einige Jugendfotos erscheinen. Die recht einhellige Meinung ging dahin, dass die Personen, also ihre Gesichter, nicht erkennbar sein dürfen. Es bestünde die Gefahr, dass jemand die heutigen, die älter gewordenen und weitgehend unbekannten Gesichter, mit den frischen Jugendbildern von vor fünf Jahrzehnten vergleicht und feststellt, wie attraktiv diese Menschen damals aussahen. Das soll nicht sein.

Der Datenschutz ist ein >hohes Gut< und das Datenschutzinteresse ist unbedingt zu achten und einzuhalten!

Daher bitte ich zu berücksichtigen, dass die Gesichter der Lehrlinge nicht von der Natur entstellt wurden, sondern ich diese künstlich unerkennbar machen musste. Stört das aber dann doch das Schönheitsempfinden eines betroffenen Menschen, so dies' zum Trost: Es kann auf persönlichen Wunsch alles wieder rückgängig gemacht werden. Das ist möglich. –

Ich habe nur ganz wenige Bilder mit Lehrlingen ausgewählt.

Die Fotos weisen eine schlichte Qualität aus – damalige Einfachkameras, Rollfilm für Bildgröße 6 x 6 cm. „Den Farbfilm hatte ich nicht vergessen – bei meiner Seel'“ – wir hatten einfach keinen.

Quellensituation: Zu dieser Auswahl von Personenbildern steuerten verschiedene Lehrlinge, die eben aus den geforderten Datenschutzbelangen nicht genannt werden sollen, ihre Gaben bei.

Danke.

Vor der Lehre: 1962, im 10. Schuljahr hatten wir im Fach „Technisches Zeichnen“ wieder eine angenehme Hausaufgabe. Bei mir entstand die Träumerei über eine Tierklinik (für kleinere freundliche aber hilfsbedürftige Hausgenossen). Diese stellte ich in Zeichnungen dar – mit den vielfältigen Einrichtungsgegenständen in den Raumgrundrissen. Im Interesse hinreichender Anschaulichkeit entstand außerdem ein Pappmodell des Hauses.

In einem landwirtschaftlichen Lehrbetrieb, so wusste ich bereits, würden allerdings die meisten Tiere größer sein – aber auch dafür lässt sich ein Gebäude unschwer gestalten – man benötigt nur größeres Papier.

Der Autor Chris mit seinem Simson-Moped-SR 1, einer Modifikation gegenüber dem Üblichen, im kleinen Dorf Großbeuthen, 1962.

Die Dorfstraße. Es ist die Hauptstraße des kleinen Ortes Großbeuthen – weitere Straßenzüge sucht das Auge des Betrachters vergeblich. Na gut, die „Dorfaue“ mit einem „Straßenseitenarm“, dort, wo die Kirche steht, rückt einige Wohnhäuser etwas vom Durchgangsverkehr ab.

Hier kommen alteingesessene Einwohner und die Lehrlinge schnell miteinander ins Gespräch. Gern wird dort lange getagt – oft bis in die tiefe Nacht. Die Dorfgaststätte stellt eben den kulturellen Mittelpunkt des Ortes dar – und hier werden auch Höhepunkte gestaltet und erlebt.

Das neue Lehrlingswohnheim für die landwirtschaftliche Ausbildung junger Menschen in seinem Umfeld im Jahre 1962. Vor zwei Jahrzehnten nannte man dieses Areal noch Gutspark.

Im ehemaligen Park des vormaligen Rittergutes, zwischen dem Gutshaus, das ist die heutige Schule, und dem neu errichteten Lehrlingswohnheim, lebt der Restbestand großer alter Bäume.

Das Lehrlingswohnheim von außen. Es scheint nach und nach in ein Dornröschenschlafdasein zu versinken. Erst ein Jahrzehnt ist es her, da es verlassen wurde ... was aber könnte ein findiger, verantwortungsbewusster und kenntnisreicher investierender Interessent alles aus dieser wertvollen Bausubstanz gestalten? ... Fast alles – es muss ja nicht gerade eine Ruine sein.

Der Speisesaal des Lehrlingswohnheims. Zukunft – wohin führst du uns und unsere damaligen „Errungenschaften“?

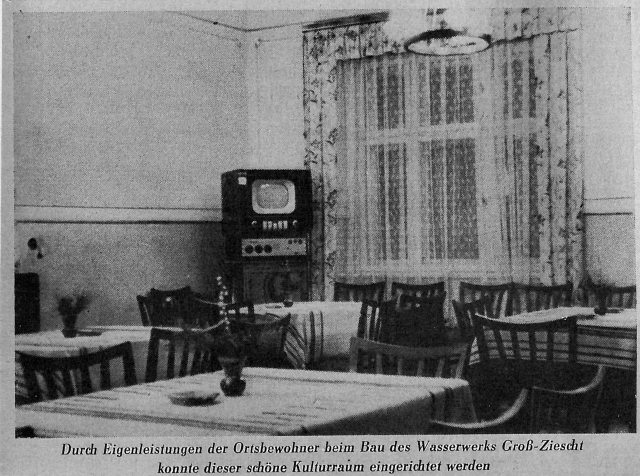

Einen derartigen Kulturraum hatte das Lehrlingswohnheim nicht. Technik und Mobiliar gelten jedoch als typische unbestechliche Zeitzeugen. Die Fernsehapparate dieser Zeit, so auch die Modelle „Rubens“ und „Rembrandt“ hatten ein sichtbares Bild von der Größe eines DIN-A4-Blattes (Diagonale 33 cm). Da wollte man schon gern einen Platz nahe der Mattscheibe ergattern. Ferngläser waren teurer.

Der Grundriss unseres Drei-Personen-Zimmers. Man lernte Rücksichtnahme üben. Platz für Schularbeiten / Hausaufgaben gab es im Speisesaal oder in freier Natur.

An der Gedächtnis-Pinn-Tafel unseres Zimmers hingen auch gar manche lieben Karten-Grüße – einige aus anderen mit uns befreundeten Ländern.

Unser Großbeuthener Jugendlied – hier komponiert und hier gedichtet. Das gibts nur einmal – das kommt nicht wieder.

Oder ersannen spätere Jahrgänge ebenfalls Volksliedgut? Wo aber ist dieses? Platz wäre hier noch genug!

Zwei unserer Vorbilder verlassen das Lehrlingswohnheim im vertrauensvollen Gespräch – aber nur für einen Moment.

Links: der Direktor der Betriebsberufsschule, Genosse Abromeit. Rechts: der Lehrlingserziehende Kollege Meyer. 1964.

Solch einen fabrikneuen Trabant-500 gleichen Farbtons hatte der Direktor der Betriebsberufsschule und stellvertretende Parteisekretär (SED) des Volksguts, im Jahre 1962 als Dienstwagen erhalten (aber als Kombiversion, trotzdem in Sonderausführung mit einem Hauch von Luxus).

Standort dieses Fahrzeugs: Oldtimer-Museum in Prora (Rügen).

Das frühere Gutshaus. An einer Fensterseite der Blick zum landwirtschaftlichen Gutshof, an der rückwärtigen Gebäudeseite – der Ausgang zum früheren Park. Heute (also in den 1960-ern bis ca. '90), ist das Gebäude die Betriebsberufsschule. Hier machte das Lernen Freude. (Zu unserer Lehrzeit war das Gebäude nicht von Wildwuchs umstanden).

Ein Klassenraum in der Schule. Zur Zeit unseres Hierseins befanden sich die Räume in gutem Zustand.

Das ist eines meiner Lieblings-Lehrbücher während jener Zeit: „Landtechnik“. Eigentlich waren fast alle Lehrbücher „meine Lieblings-Bücher“, doch es gab auch wenige Ausnahmen.

Das hier gezeigte Exemplar hatte ich aber nicht etwa aus der Schule entwendend mitgenommen; ich fand es 60 Jahre später verschmutzt und angeschimmelt am Rande eines Sperrmüllhaufens und „rettete“ einige Bilder daraus für diesen Bericht. Doch keine Sorge: Diese wurden im Chemikalienbad keimfrei – und am Computer optisch nachgereinigt.

Auf der Seite 1 ehrt man die Autoren – und ich will das nicht versäumen zu zeigen, denn es ist als Quellenangabe wichtig für die nachfolgenden Bild- und Textausschnitte.

Hier der Nachweis der Bildquellen für die Druckdarstellungen der Maschinen, die in dieser Bildstrecke gezeigt werden. Für die freundliche Zustimmung des Rechtsnachfolgers des Verlages, dankt Chris, der olle Goofy, als Autor dieses Beitrages.

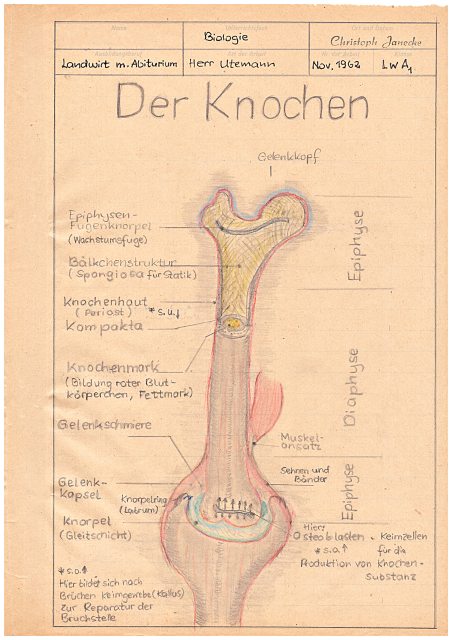

Biologieunterricht bei Herrn Diplom-Landwirt Konrad Utemann: Die Verdauung beim Menschen, so auch des Kindes. Etwas später lehrt er uns die Verdauung des Rindes – das geht dann doch etwas anders einher.

Der prinzipielle Aufbau der Röhrenknochen vom Bauer und seinem Ochsen sehen sich zwar zum Verwechseln ähnlich, die Anordnung aller Knochen, mit Sehnen und Bändern zu den Skeletten, weist dagegen erkennbare Unterschiede auf.

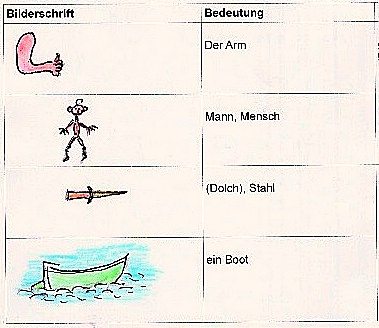

Deutschunterricht hingegen gab es bei Herrn Hugo Brandt – unter vielem anderen besprach er mit uns auch die Entwicklung der Sprachen und ihrer schriftlichen Ausdrucksformen. Wir sahen beispielhafte Proben der Keilschrift, der Bilderschrift, die Runen ... bis zu unserer heutigen lateinischen Schrift.

Zur germanischen Bilderschrift brachte Herr Brandt diesen Satz als Beispiel: „Der arme Mann stahl ein Boot“. Alles klar?

Wie so oft im Leben zweifelte daran mein Inneres. Fragen taten sich auf:

✻ Wird das Abbilden einer „oberen Extremität“ tatsächlich als Zeichen von Hunger und Hablosigkeit, also als Armut, verstanden?

✻ Hätten die Bildleser das Messer tatsächlich als Symbol für eine Diebestat dechiffriert? Es wurde doch täglich für gute, lebenswichtige Arbeiten eingesetzt. War die Form >stahl< „für das weit zurückliegende Präteritum“ damals gebräuchlich?

Also ich, als kritischer jüngerer Germane, hatte dem guten Lehrer diesmal keine Freude bereitet, denn ich las „eindeutig“:

„Der Arm des Menschen wurde mit dem Messer versehentlich verletzt. Ein Boot brachte den Verletzten zum Heilkundigen.“ – Genauso lieb wäre es mir gewesen, wenn der Text für eine Bildübung gelautet hätte: „Der arme Mann schneidet täglich sein Brot.“ So etwa, wie ich als relativ Reicher, es ebenso praktiziere.

Doch wir wollen uns nicht in Einzelheiten verlieren, denn germanisches Bild-Schriftgut, an dem man sich orientieren, wovon man lernen könnte, ist aus jener Zeit ohnehin für uns nicht erhalten geblieben – so bleibt wohl vieles bei eher dunklen Vermutungen.

Die Klasse verbrachte mit dem Lehrer Hugo Brandt im Februar 1962 einige frohe Ferientage im Pöbeltal (was sich nicht nachteilig auswirkte) im Erzgebirge zwischen Dippoldiswalde, Kipsdorf, Schellerhau und Schmiedeberg. Die Lehrlinge wohnten im Ferienheim des VEB Waggonbau Dessau.

Weiter im Deutschunterricht bei Herrn Brandt: Das Nibelungenlied ohne jedwede Melodei – mit kurzen Ausflügen ins Althochteutsche.

Das weitere Festigen von Freundessprachen, eng verbunden mit landwirtschaftsgärtnerischer Obstkunde! Manches davon war im Handel der DDR wenig bekannt – und deshalb brauchte man dafür schon mal ein weiteres Spezial- Fremdwörterbuch.

Die Gutshaus-Schule und der Weg nach Thyrow, Richtung Bahnhof, also weg von der Schule – ab ins Wochenende.

Der Geräteträger RS 09 aus dem VEB Traktorenwerk Schönebeck (Elbe) – ein Multitalent!

Sein Vorgänger war der RS 08. Sein Nachfolger der GT 124.

(RS bedeutet Radschlepper, GT steht für Geräteträger.)

Quelle: Landtechnik. Landwirtschaftsverlag Berlin, 5. Auflage, 1960.

Hier präsentiert sich nochmals der „Famulus“, ein Traktor der 40-PS-Klasse, Nachfolger des „Pionier“. Quelle: Landtechnik. Landwirtschaftsverlag Berlin, 5. Auflage, 1960.

Nun können wir leichter die „inneren Werte“ des Radschleppers erkennen, der aus der Produktionsstätte „VEB Schlepperwerk Nordhausen“ (Harz) kommt. Wir kennen diesen Betrieb schon von den Vorgänger-Traktoren „Brockenhexe“, „Pionier“ und „Harz“.

Quelle: Landtechnik. Landwirtschaftsverlag Berlin, 5. Auflage, 1960.

Im VEB Landmaschinenbau Haldensleben werden Eggen für die verschiedensten Einsatzbedingungen produziert.

Quelle: Landtechnik. Landwirtschaftsverlag Berlin, 5. Auflage, 1960.

Die Dreschmaschine „Kombinus“, eine ursprüngliche Entwicklung von Fa. Raussendorf. Hergestellt im Betrieb in Obergurig, Kreis Bautzen, Oberlausitz. Der Betrieb gehört zum VEB Landmaschinenkombinat „Fortschritt“.

Quelle: Landtechnik. Landwirtschaftsverlag Berlin, 5. Auflage, 1960.

Eine Produktionsstätte auf dem Gutshof in Großbeuthen. Hier wird der „Saft“ für die späteren alkanolisch konservierten pharmazeutischen Erzeugnisse hergestellt.

Schaut dich das Haus etwas schräg an und ist es etwas grün im Gesicht? Kein Wunder – es ist die Schnapsbrennerei. Zwar Arbeitsort für uns – trotzdem ein verbotenes Gebiet für Unbefugte aller sonstigen Arten.

Gegenüber der Brennerei: Die Remise mit dem Stall der beiden Zuchtbullen „Meister“ und „Danilo“. Auch die Rinder erhielten ihren Teil der Schnapsbrennerei-Produkte: die „Schlämpe“. Nichts darf verkommen. Sie lagen aber danach auch nicht mehr Rum.

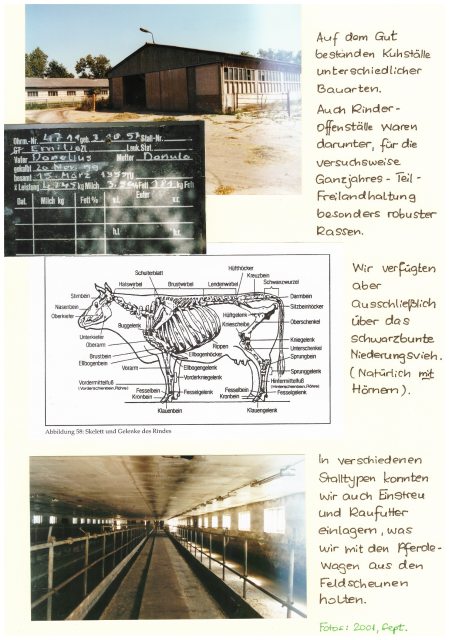

Unsere Kuhställe für das schwarzbunte Niederungs-Milchvieh: Der „Brandenburger Stall“ und der „Berliner Stall“.

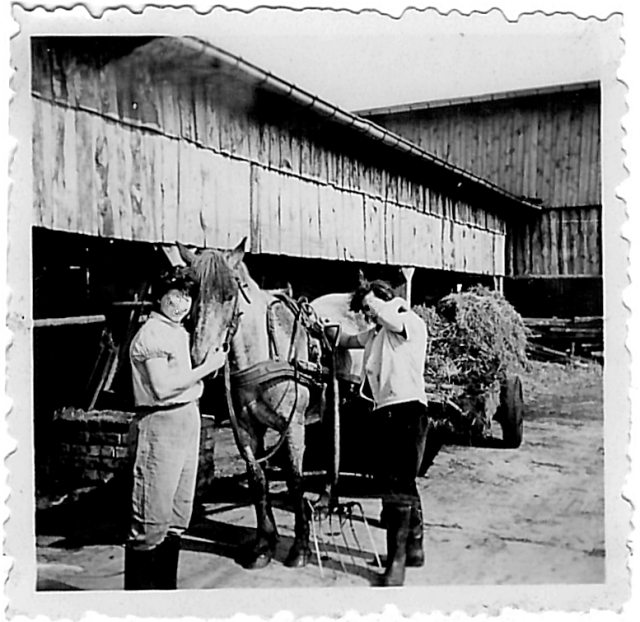

Der Charme der hübschen jungen Damen ist von mir wunschgemäß, wenn auch schmerzlich-widerwillig, unerkennbar verfremdelt worden. In der Mitte das Zugtier „Wallach Schimmel“. Lehrsatz: Liebe Lene, sage ich, lehne nie die Mistforke an das gute Tier, es könnte sich bedroht fühlen und zu Beaten aus- oder aber gänzlich ent-weichen.

Eine einprägsame Prinzipdarstellung der Impulsa-Melkanlage aus dem VEB ELFA-Werk in Elsterwerda.

Quelle: Landtechnik. Landwirtschaftsverlag Berlin, 5. Auflage, 1960.

Der Kettenschlepper KS 30 „Urtrak“ wird im VEB Schlepperwerk Brandenburg (Havel) gefertigt. Er gehört der 60-PS-Klasse an. Bei uns bewältigt er beispielsweise auch die Sauerkrautbereitung für die Kühe – Herstellung von Futter im Durchfahrsilo mit Betonwänden.

Quelle: Landtechnik. Landwirtschaftsverlag Berlin, 5. Auflage, 1960.

Milchbank. Die Kannen aus (noch) individueller Kühehaltung warten auf die Abholung. Der große Aluminium-Milchtank des VEG steht bereits auf dem Traktoranhänger. Die gesamte volle Fuhre rollt dann täglich morgens in die Molkerei nach Potsdam, Leninallee.

Es ist Zeit für die Schweine, ihre Kiefern mahlen zu lassen. Sind sie dem Menschen genetisch auch sehr ähnlich, so sorgen die Letztgenannten bei ihnen, der Einfachheit halber, für einen nicht ganz so abwechslungsreichen Speiseplan. Heute gibt es, wie eigentlich jeden Tag, nur Pellkartoffeln, die niemand pellt. Die Küchengeräte dafür stellt der VEB Dämpferbau in Lommatzsch („das fruchtbare Herz Sachsens“) her.

Quelle: Landtechnik. Landwirtschaftsverlag Berlin, 5. Auflage, 1960.

Sommerliches Landleben in der Schweinehütte. Schön ist's hier, wie auf einer Urlaubsreise im sonnigen Süden – wenn die Zukunft doch nicht wär'.

Solch' eine schöne Vollerntemaschine für Kartoffeln haben wir nicht im Volkseigenen Gut. Na gut. Aber ersatzweise haben wir 100 fleißig sammelnde Lehrlinge und die sind auch nicht schlecht. Hier sehen wir die Kartoffel-Kombine E 372 aus dem Betrieb: VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig. Bildquelle: Heft Feldwirtschaft, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin.

Hier noch eine kurze Hilfe dazu, wie man als Freund der Knolle, mit der Kartoffel umgehen sollte.

Bildquelle: Heft Feldwirtschaft, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin.

Der Schleuderradroder wird an die Zugmaschine angebaut. Das Gerät wird von der Zapfwelle des Traktors angetrieben. Eine Pflugschar schiebt sich unter die Kartoffeln und die Gabelzinken der rotierenden Arme fegen die Kartoffeln mit kühnem Schwung aus ihrem angestammten Wohnsitz im Damm.

Quelle: Landtechnik. Landwirtschaftsverlag Berlin, 5. Auflage, 1960.

Ein zehnarmiger Anhänge-Schleuderradroder vom Typ >Kuxmann<, aus Bielefeld, Westfalen, auf seinem Altenteil vor dem >Landhotel Potsdam<. Dem Wissenden mag diese historische Werbung bedeuten: „Hier könnte es Kartoffeln auf dem Teller geben“.

Es wäre möglich, dass diese Maschine in diesem Jahr (2023) 90 Jahre alt wird. Sie ist von ihrer vergangenen Zeit gezeichnet – weniger von der Arbeit, als von geringer pflegender Zuwendung – und damit also „hervorragend geeignet, echt nostalgisch zu erscheinen“.

Zum Betreiben wird das Gerät mittels Steckbolzen an die Ackerschiene der Zugmaschine gekoppelt. Der Kraftverlauf: von den Rädern (Wegegebundenheit) über ein Kegelradgetriebe auf die Antriebswelle des Schleuderrades. Die Radgreifer, die der Schlupfneigung der Räder entgegen wirken, sind für das Befahren von Wegen mit permanent montierten schmalen Stahlreifen umgeben. Für Asphalt- / Bitumen-Fahrbahnen können diese bei einer Temperatur von mehr als 30° C einschneidend wirken. Die Rodeschar ist in Tiefe und Neigung leicht verstellbar. Länge der Maschine: 2.400 mm. Raddurchmesser: 1.200 mm.

Der Siebkettenvorratsroder „E 648“ aus dem VEB Mähdrescherwerk Weimar, fährt vorsichtig unter zwei Reihen der Knollen, hebt sie sanft aus dem Damm und breitet sie hinter dem Gerät aus.

Quelle: Landtechnik. Landwirtschaftsverlag Berlin, 5. Auflage, 1960.

Mein wichtig-wertvoller Tipp für alle Lebenslagen und somit auch für die Ackerwirtschaft und den Pflanzenanbau: Vor dem Beginn des anstrengenden Tagewerkes ist es ratsam, mit dem verständigen Partner gründlich die Arbeitsgänge zu besprechen, für die gemeinsam ein gutes Ergebnis erzielt werden soll. Kameradschaftliches Handeln zahlt sich aus!

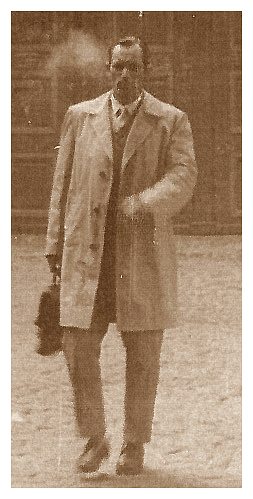

Unser vielwissender Lehrausbilder Ernst Lobbes, hier im „Sonntagsstaat“ zu erblicken. Er kam täglich auf seinem Moped Simson SR-2 (ein solches auf dem nächsten Bild) aus seinem Heimatort Ahrensdorf nach Großbeuthen – bei schönem Wetter eine gute Kurzreise.

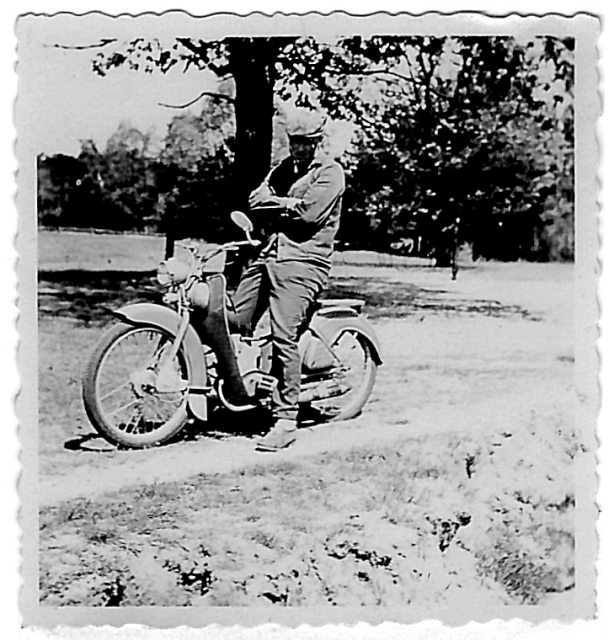

Unser beliebter Lehrausbilder für Acker- und Pflanzenbau, Hans Jost, auf seinem Moped SR-2 aus dem VEB Fahrzeugwerk Simson, Suhl (Thüringen).

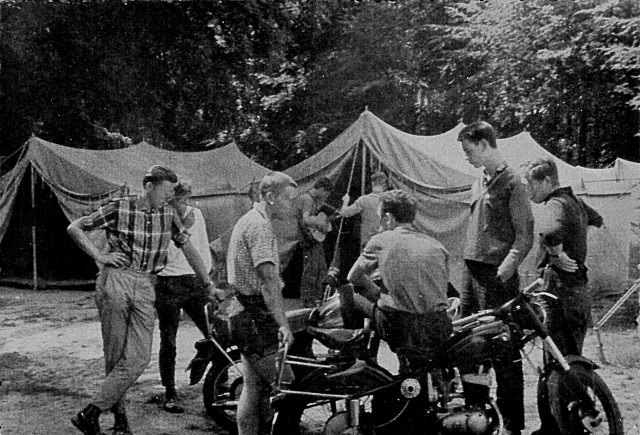

Der Zielort für die Studientage unserer Klasse im Juli 1963 ist ein Waldzeltplatz der Jugendherberge Bad Doberan. Wir sind gerade dabei, das erste Lehrjahr hinter uns abzuschließen.

Ein Teil unserer Klasse in der Sommersonne nahe am Baltischen Meer. – Die meisten Lehrlinge fuhren mit dem Zug hierher, wenige aber schon mit eigenen Fahrzeugen (hinten: Jawa 250, vorn: RT 125 / 3)

Die Gesichter der jungen Männer sind auftragsgemäß bis zur Unkenntlichkeit zerändert. Zwar weiß nun zuverlässig niemand mehr wer Uwe, Bernd, Heiner, Karsten, Rainer, Klaus und Holger war, aber bei Bedarf kann ich dem berechtigten Interessenten ein Bild in voller Ursprünglichkeit zur Verfügung stellen – vielleicht benötigt er es ja dringend als Andenken für seine Urenkel.

So gut ging es uns an den Nachmittagen. Jeder Tag war für uns ein Sonn'tag. „Baden, lachen und Sonnenschein – spielen im warmen Sand. Blauer Himmel und Sonnenschein – was kann schöner sein“? Quelle: Ein Stück DDR-Schlagertext. Twist. Text: Ursula Upmeier, Musik Gerhard Honig. Gesang: Tina Brix & Ten Oliver (= Klaus Sommer).

Noch haben wir vormittags Unterricht aber nachmittags Freizeit mit Exkursionen in die schöne Umgebung ...

Die Ostsee ist das Meer des Friedens. Alle Anrainer sind absolut friedlich.

Uns're Devise heißt deshalb: Wir steh'n im Kampfe Tag und Nacht. Vom grauen Turm, vom grauen Schiff, habt darauf acht, der Grenzschutz scharf das Land bewacht.

So frei das ganze weite Land, so frei das Meer vor‘m Ostseestrand. –

Ein Vorgriff: Angebot von 1972 zum Bild links – Neubauzimmer, Strandnähe, Meerblick, für 2-4 Personen vorgesehen. Lage wie im 4. Obergeschoss, in 15 m Höhe.

Für das Nutzen geeignet bis Windstärke 6. Wenn Windstärke darüber hinaus – dann Abstieg hinunter.

Auch alle Molli-Lokomotiven mit der 900-mm-Spurweite an der Ostsee stammen aus Drewitz bei Neuendorf (heute zu Potsdam-Babelsberg gehörend) aus der Fabrik „Orenstein und Koppel“. Solche stets weiter zu entwickeln, so dass sie mühelos an der Weltspitze mitdampfen konnten, daran arbeitete auch mein Vater Alfred Richard Janecke im Konstruktionsbüro. Mein Großvater August Janecke war in der Angebotsabteilung / im Verkauf tätig und wurden von dort „in aller Herren Länder“ geliefert – die großen Modelle aber ebenso. – Hier eine Lok aus dem Jahre 1932.

Ab 1945 hieß der Herstellerbetrieb dann: VEB Lokomotivbau Babelsberg.

Gesammelte Zeugnisse. Vom Bauern-Lehrling in drei Jahren zum Landwirts-Facharbeiter – und für viele manches darüber hinaus. Bildung steht uns allen offen.

Geht's nach Berlin oder nach Haus' in Bälde, Verkehrsknotenpunkt ist Ludwigsfelde. –

Aber 30 Jahr später: Die Zeiten sind rauchärmer geworden. Es gab schon Diesel-, dann Elektrokraft für die Loks. Der Bahnhof, gebaut 1886, ist das zweitälteste Gebäude der jungen Stadt Ludwigsfelde. Er wurde deshalb inzwischen ein Museum. Die Fußgängerbrücke – sie war eimal.

Im Hintergrund die Schule, das alte Gutshaus. 1982.

Die erweiterte Oberschule – das spätere Gymnasium der Stadt Ludwigsfelde – 60 Jahre nach „unserer Zeit“, also im Jahr 2023.

Das frühere Wohnheim der EOS – auch Oberschulinternat genannt, in der Thälmannstraße.

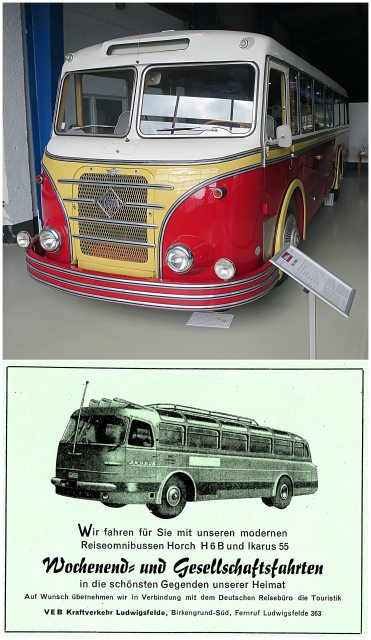

In Ludwigsfelde gibt es viele Angebote – so auch das Reisen in modernen Bussen. – Oben der H6B (Horch / 6t Nutzlast / Bus). Konstruiert bei Vomag und Horch. Produziert im Industrieverband Fahrzeugbau (IFA), in Werdau (Sachsen). Unten einer der Nachfolger: der „Ikarus 55-Luxusbus-Bus“ aus der befreundeten Volksrepublik Ungarn.

Ernst Ludwig Friedrich v. der Groeben (1703–1773), Herr auf Löwenbruch und Kurmärkischer Kammerpräsident, war verheiratet mit Maria Elisabeth v. Redern (1718–1780). Auf Befehl des Königs Friedrich II. wurde von dem v. der Groeben auf einer Wüstung auf halbem Wege zwischen Siethen und Löwenbruch ein kleines Vorwerk angelegt, um diese Stelle zu repeupulieren (Behausungen für das Wohnen von Menschen zu schaffen, wieder zu besiedeln). Dieser Ansiedlung gab man den Vornamen des Neugründers: Ludwig – ja „dieses Vorwerk“ von Löwendorf entstand mitten im Felde . Gutsherr Haacke auf Genshagen schuf etwa zeitgleich und unmittelbar benachbart eine Ansiedlung, die den Namen Damsdorf erhielt. Die beiden kleinen Orte waren keinen Bauerndörfer, sondern als Spinnerkolonien vorgesehen, für vorbereitende Arbeiten der Weberei. Erst 1928 (!) verschmolzen die beiden unbedeutenden „Schwesterndörfer“ zu einem Ort, der sich mit Industrieansiedlung, bald zu einer jungen Stadt mauserte.

Nun das älteste erhaltene Haus von Ludwigsfelde – der ach, so „Alte(r) Krug“ von Damsdorf. Kein kühles Gerstengeschäum wird heute hier für trockene Ludwigsfelder Kehlen ausgeschänkt – aber immerhin.

Zwei Zeitungsartikel über das Flüsschen Nuthe und ihr Umland, mit Erwähnung der gedachten strategischen Bedeutung während der Befreiungskriege.

Bei Interesse findest du hier den Text: meine Erinnerungen zur Lehrausbildung in Großbeuthen.