Namens-Stamm Hasait. Einige Dokumente und Bilder zu den Familien Hasait

Zusammengestellt von Chris Janecke und Dr. Hartwig Schulze, aktualisiert im Januar 2025. E-Mail: chris@janecke.name

Leserhinweise und Ergänzungen sind sehr willkommen.

Bilder und ein Dokument zu den Personen der Generation 08 – Obereltern

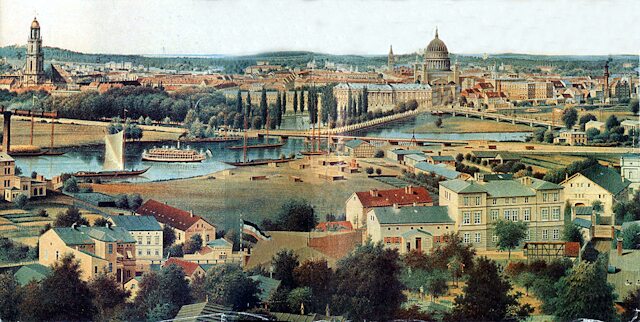

Urheber und Entstehungsdatum sind unbekannt.

Quelle: Feldtman – Busch Seulp, Berlin

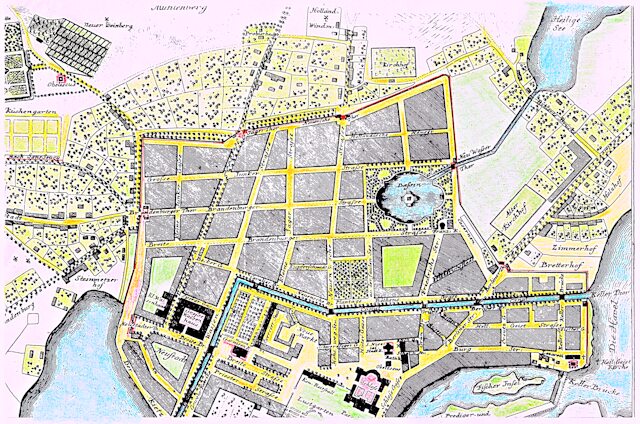

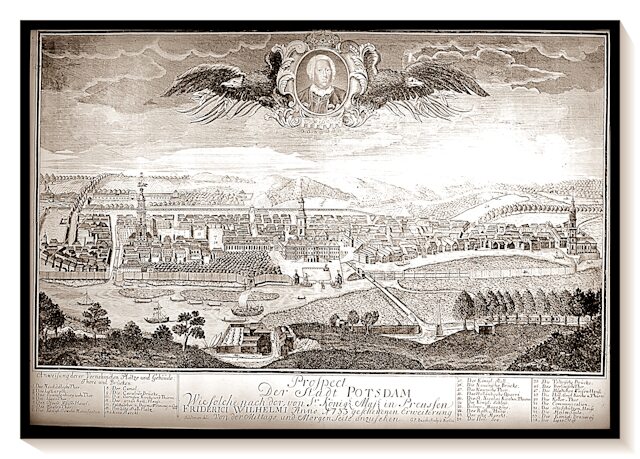

Über allem schweift das Auge des Königs Friedrich Wilhelm I. v. Preußen.

Links: die Hof- und Garnison-Kirche. Bildmitte: die alte Nikolaikirche, 1795 abgebrannt, im Folgejahrhundert in völlig anderer Gestalt neu errichtet. Rechts: die Heiligengeist-Kirche. In allen diesen Kirchen wurden auch Personen der Hasait-Familien evangelisch getauft, getraut oder nach dem Lebensende ausgesegnet – und stets amtlich erfasst.

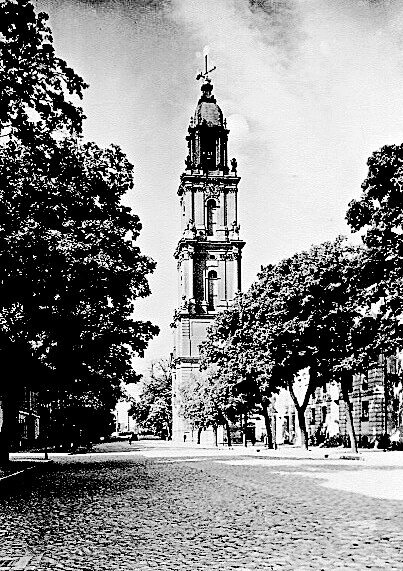

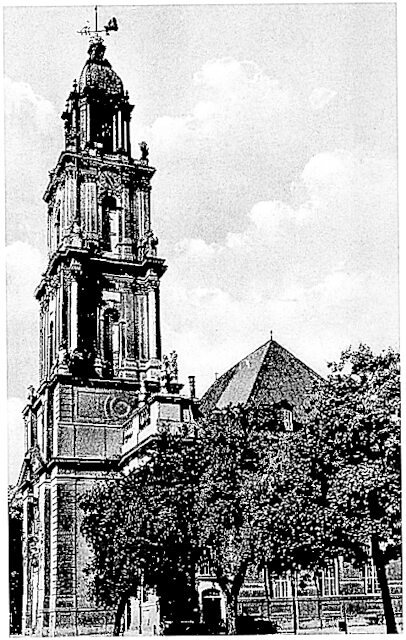

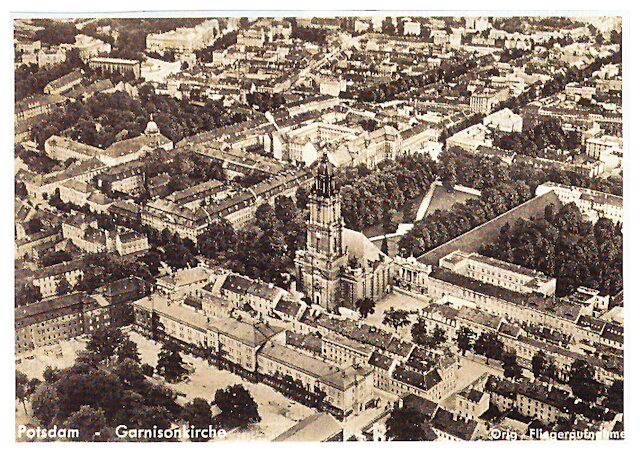

Weihe der Kirche im Jahre 1732. Mehr als 3.000 Plätze. Turmfertigstellung 1735.

Außer für das Königshaus und für die Seelsorge der Militärangehörigen, hat diese Kirche auch eine Civilgemeinde. Quelle: Handelsübliche Ansichtskarte nach 1910.

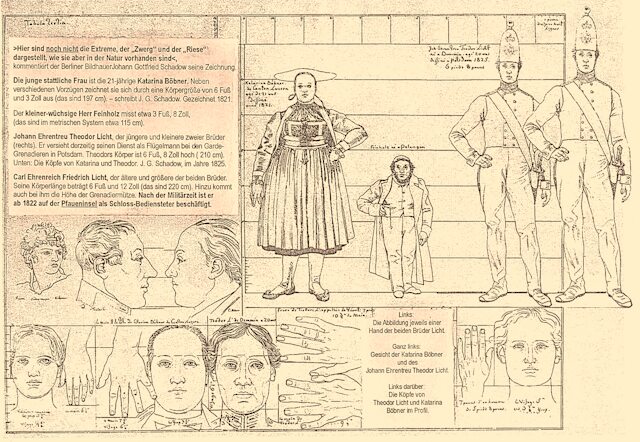

Der weithin bekannte Berliner Grafiker und Bildhauer Johann Gottfried Schadow stellt hier Arbeitsskizzen zu verschiedenen natürlichen Personen vor, unter anderem auch zu zwei hochgewachsenen Brüdern namens Licht, die als Grenadiere in der Garnison Potsdam dienen. Wir sehen rechts außen die Gebrüder Carl Ehrenreich Friedrich Licht (1797–1834) und daneben seinem etwas kleineren und jüngeren Bruder Johann Ehrentreu Theodor Licht (1804–1834), die beide aus Utzedel bei Demmin in Pommern als Söhne eines Ziegelbrenners und seiner lieben Frau stammen.

Bildnachweis: Schadow. Entstehungszeit der zusammengestellten Skizzen 1823 ... 1825, im „Polyclet oder Von den Maassen des Menschen“, Berlin 1834, veröffentlicht. Gemeinfrei. Bearbeitete Kopie der Originalzeichnung: Die aufgelegten Erläuterungstexte decken lediglich hier temporär einige Kopfskizzen von „Fremdpersonen“ ab, die beim Original natürlich erhalten geblieben sind.

Wir wissen nicht wo die Grenadiere Hasait und Rosenbaum in Potsdam wohnten.

Die Soldaten wohnten privat, denn Kasernen gab es noch nicht. Zumindest wissen wir, wie es hier damals aussah. Das folgende Beispiel zeigt ein Stück der Kirchstraße.

Genauso möglich hätte es sein können, dass die damaligen Hasaits im Holländerviertel gelebt hatten, das um / nach 1730 entstand. In vielen Häusern lebten Soldaten, denn ihre Anzahl war beträchtlich und manchmal zogen sie auch um – „wohnten also mal hier und später auch dort“. – Ihr Sold war gering. Aus diesem Grunde gingen sie nebenbei aber offiziell handwerklicher Tätigkeit nach – z. B. diente das häusliche Spinnen von Garn ihrem Broterwerb – der Soldat „nach Feierabend“ am Spinnrad, ein vertrautes Bild.

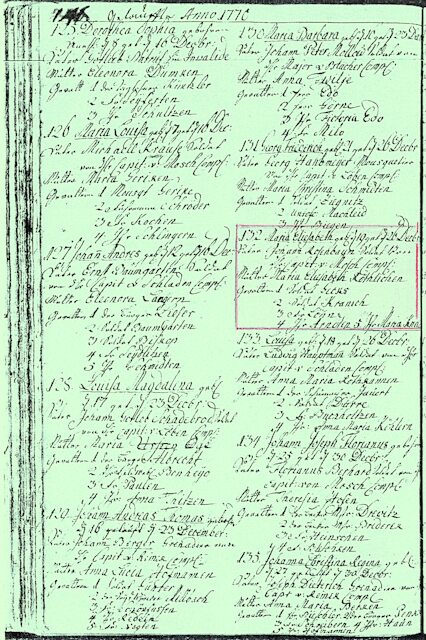

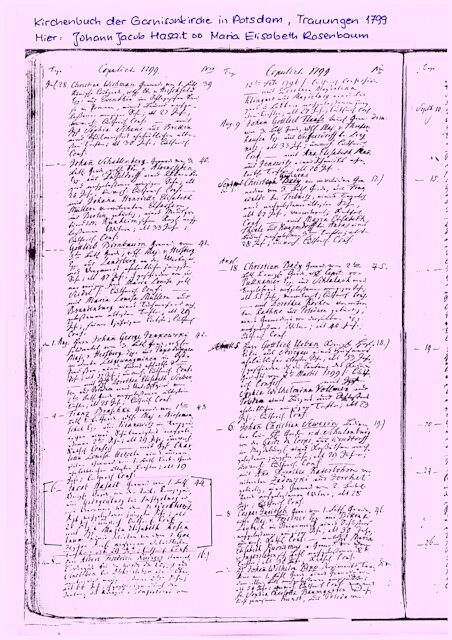

Eintrag ihrer Geburt am 19. Decembris 1770 und die evangelische Taufe am 26. Dec. Anno Domini 1770. Quelle: Kirchenbuch der Hof- und Garnisonkirche, Eintrag Geborene / Getaufte A 132 / 1770.

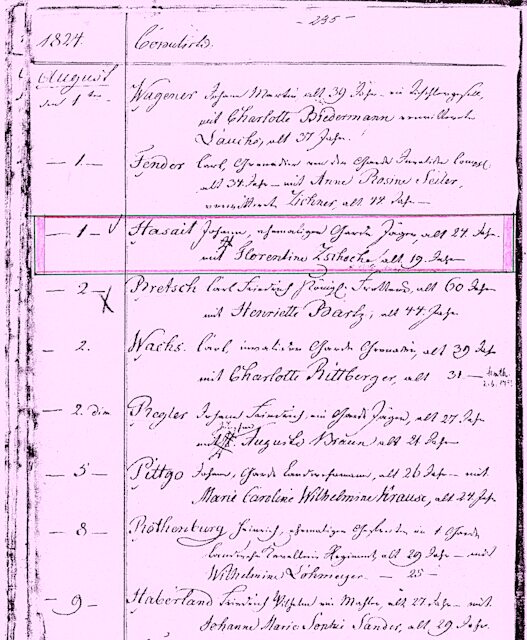

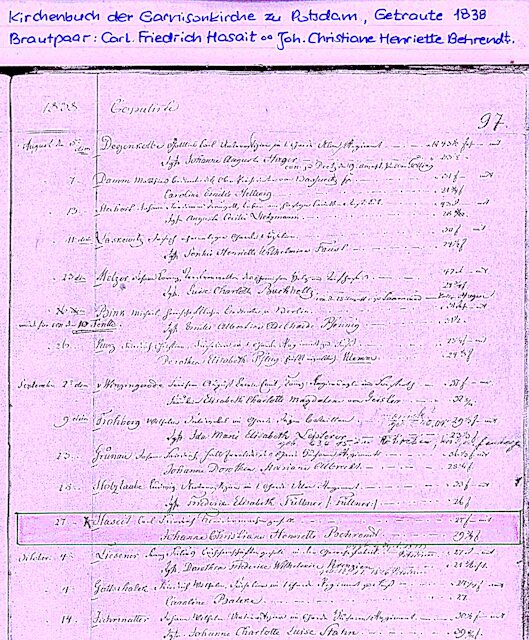

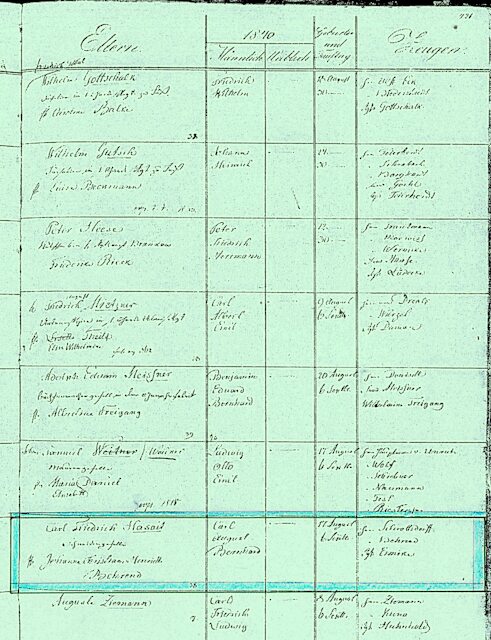

Zu jeder kirchlichen Sacramentsspende erfolgt im Kirchenbuch ein Eintrag der Personalien.

Ein Jahrhundert später, ab Oktober 1874 werden die dann eingerichteten staatlichen Standesämter diese Aufgabe des Registrierens wahrnehmen. Die Ablichtungen dieser Einträge in Kirchenbüchern und vom Standesamt liegen beim Autor vor. Einige von diesen werden nachfolgend abgebildet. Die nachträgliche Farbtönung der Kopien jener zum Teil vergilbten Kirchenbuch-Blätter ist vom Autor frei gewählt: grün für Geburten / Taufen und rosa für kirchliche Eheschließungen = Trauungen.

Bilder und ein Dokument zu den Personen der Generation 07 – Alturgroßeltern

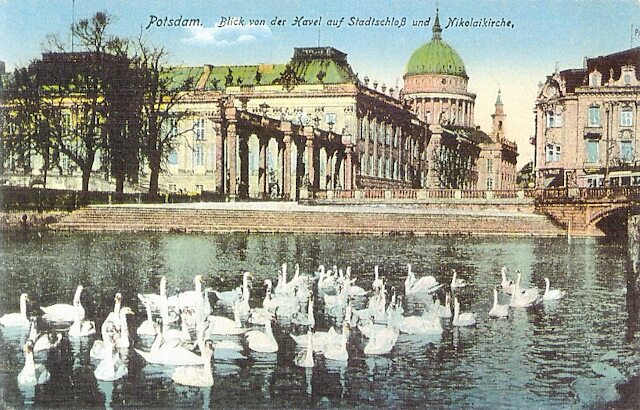

Quelle: Ansichtskarte Repro, Foto-Herrmann, Potsdam

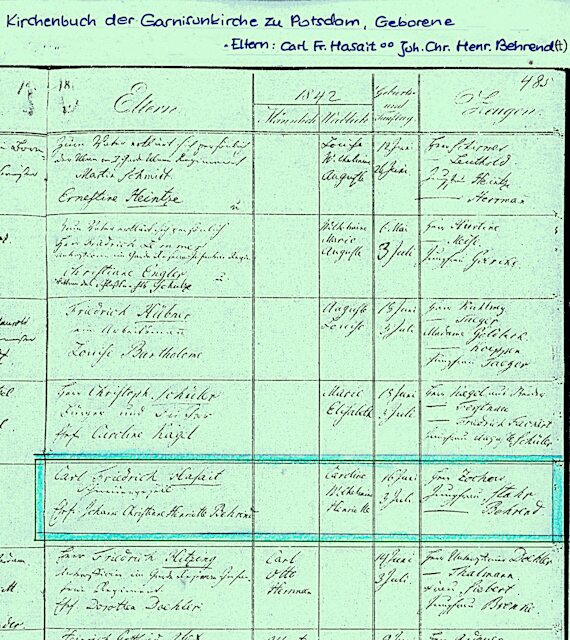

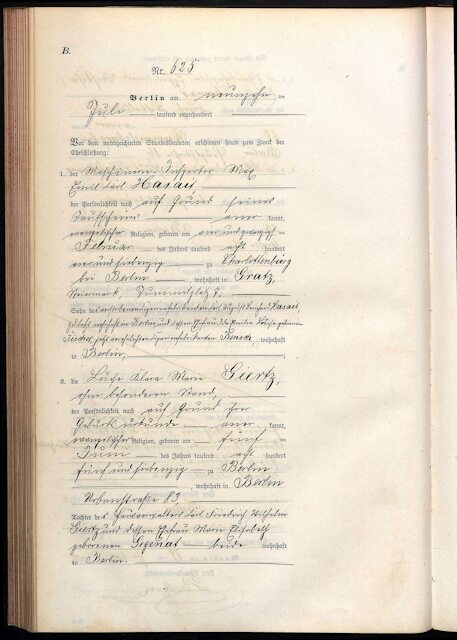

Dokumente und Bilder zu Personen der 06. Generation – Altgroßeltern

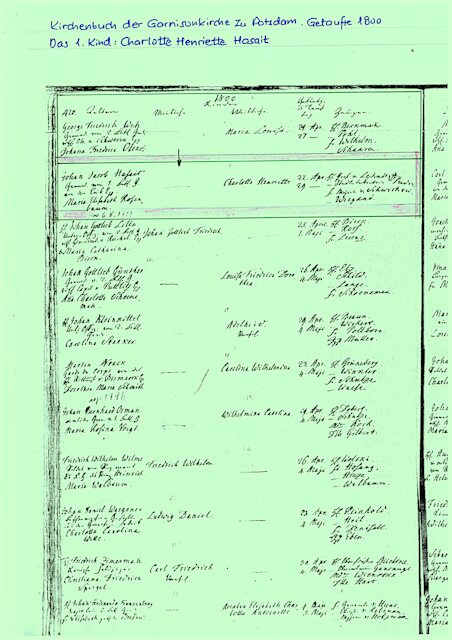

Das Kind wird am 22. April 1800 geboren und am 29. ejusdem auf die Namen Charlotte Henriette (Hasait) getauft.

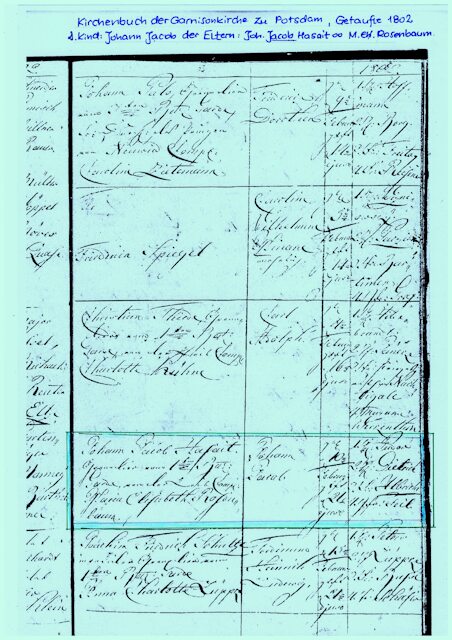

Das zweite Kind: Jacob (der Jüngere, seiner Eltern: Hasait oo Rosenbaum) wurde am 10. February 1802 geboren und am 21. February 1802 getauft. Sein Leben wird 1877 enden.

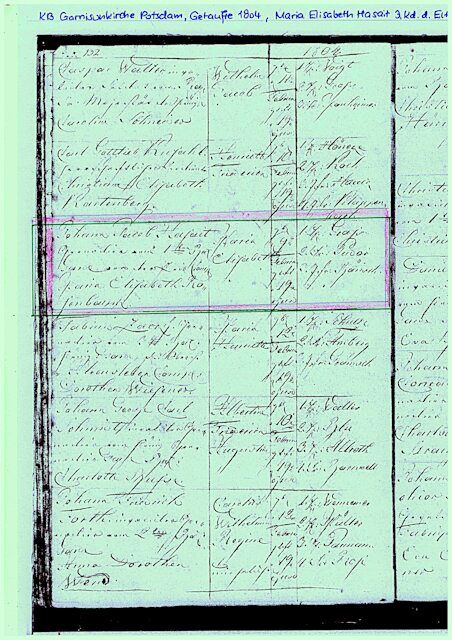

Maria Elisabeth Hasait erblickte als drittes Kind in der Familie am 09. February 1804 erstmals das Licht dieser Welt. Am 19. February wurde sie in der Taufe in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen.

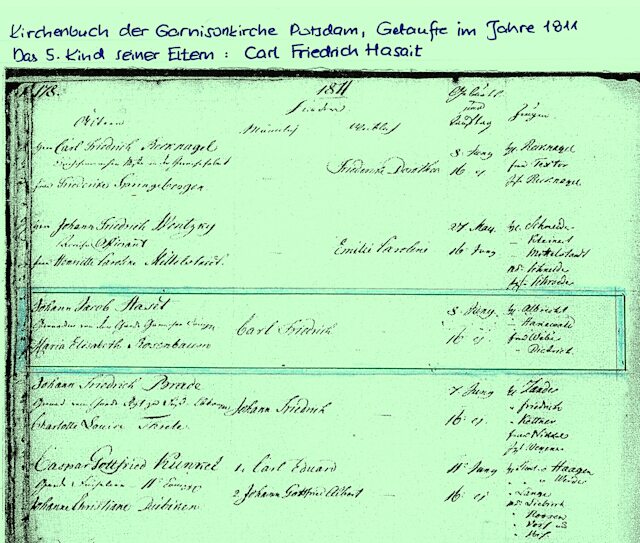

Carl Friedrich Hasait, geboren den 08. Juny 1811, erhält in der Hl. Taufe am 16. Juny 1811 seine Vornamen zugeeignet. Sein Lebenskreis schließt sich im Jahre 1894.

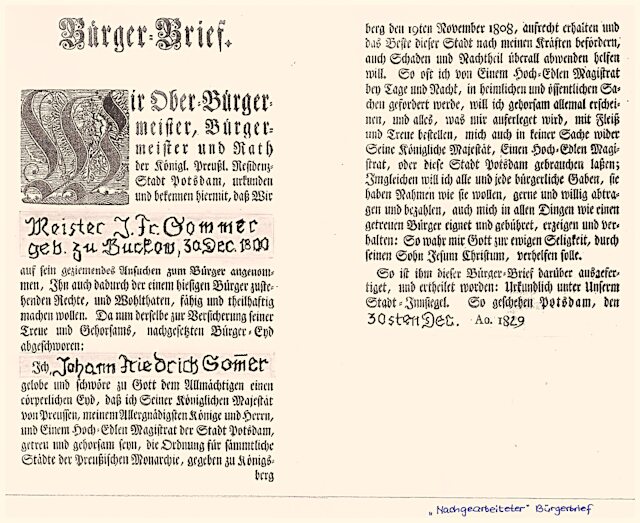

Dieses nachgestaltete Exemplar gilt hier (nur) als Muster, denn es ist nicht persönlich auf eine Person namens Hasait ausgestellt, sondern auf den Potsdamer Schuhmacher-Meister Johann Friedrich Sommer aus der weitläufigen Hasait- Verwandtschaft. Johann Jacob Hasait und weitere seines Familienverbandes mögen ein vergleichbares Dokument erworben und besessen haben.

Bilder und Dokumente zu den Personen der Generation 05 – Altgroßeltern

Dieser ist das erste Kind von Carl Friedrich Hasait und dessen Ehefrau Johanne Christiane Behrend(t). Er wird zu gegebener Zeit Ida Luise Emilie Fischer heiraten.

Sie ist das zweite Kind in der gleichen Familie.

Nochmals kurz zurück in die vorherige Generation 06:

Nach dem sehr frühzeitigen Ableben von Carl Hasaits erster Ehefrau, Johanne Behrend(t), im Jahre 1844 mit erst 36 Lebensjahren, heiratet Carl Hasait am 19. Juli 1846 die Marie Wilhelmine Charlotte Wendland(t), (1817–1888).

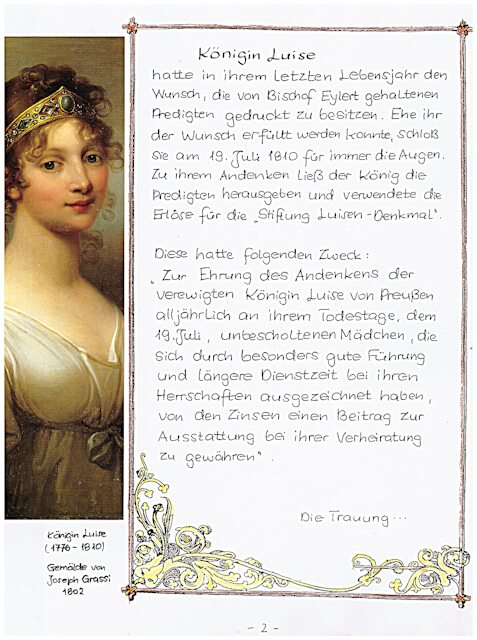

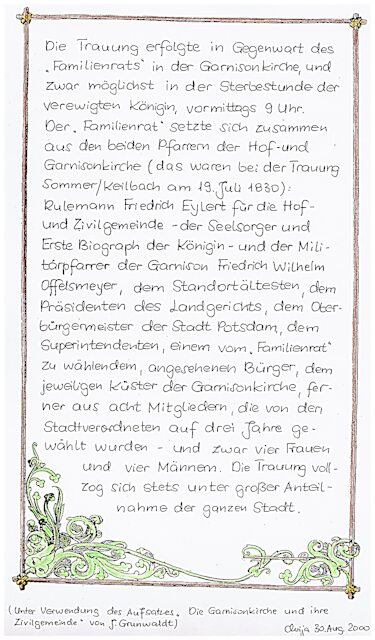

Deren Trauung findet in der Garnisonkirche am 19. Juli 1846 statt. Der 19. Juli ist traditionell der Trauungstag für Luisenbrautpaare. Am 19. Juli 1810 starb Königin Luise im Alter von nur 34 Lebensjahren und zu deren Gedenken wurde die Stiftung >Luisen-Denkmal< ins Leben gerufen.

Es war ursprünglich vorgegeben, dass die Bräute schwarz gekleidet erscheinen – war doch deren Trautag der frühere Sterbetag der Königin. Auch im darauffolgenden 20. Jahrhundert wurde diese bewährte Tradition noch beibehalten – aber die Vorgabe zur unbunt-dunklen Farbgebung für die Brautkleider wurde gelockert.

Aus der zweiten Ehe des Carl Hasait mit Wilhelmine Wendland(t) gibt es zwei Söhne in der Generation 05: Carl Friedrich Hasait und Robert Fr. Paul Hasait. Die Familie wohnt ab 1857 im Hause Schwertfegerstraße 8.

Paul Hasait wird im Jahre 1873 die Bertha Keller ehelichen. Die Trauung findet in der Nikolaikirche statt. Aus dieser Ehe werden in der Generation 04, vier Söhne entstehen.

Quelle: Handelsübliche Ansichtskarte

Quelle: Gemälde im Foyer der Stadtverwaltung, Friedrich-Ebert-Straße 79–81.

Die hier momentan besonnte rechte Hausseite dieses Eckgebäudes am Neuen Markt, liegt in der Schloss-Straße. Dieses Wohnhaus ist mit dem rechts benachbarten „Cabinetshaus“ in der Schlossstraße, mittels eines Korridors verbunden.

Diese warme und trockene Verbindung der beiden Häuser gewährleistete kürzeste Wege zwischen Herrschaften und „Leib-Handwerkern“ wie dem Schneider und dem Schuhhersteller. Im Kabinettshaus wurden u. a. auch der Kronprinz Friedrich Wilhelm (=> König Friedrich W. III. ) geboren, als auch Wilhelm v. Humboldt.

Paul Hasait, der Sohn der vorgenannten Eltern: Carl Hasait oo Wilhelmine Wendland(t) bleibt auch im Erwachsenenalter – bis 1875 – im Elternhaus, Schwertfegerstraße 8, wohnen und gründet dort mit Bertha Keller eine eigene Familie.

Wir sehen gegenüber in der Schloss-Straße, Ecke Neuer Markt, ein Wohngebäude mit der „Gaststätte zur Ratswaage“ und blicken auf das Haus in der Schwertfegerstraße, Ecke Hohewegstraße. Dieses Gebäude mit seinen 2 Ecken am Hauseingang, gehört zu einem kleinen Straßen-Platz, eingefasst von vier Gebäuden, der „Acht Ecken“ genannt wird. – Von anderen Fenstern hat man Augenblicke auf den Neuen Markt, auf dem die Ratswaage steht oder über die Hohewegstraße hinweg, auch auf den Alten Markt mit Nikolaikirche, dem (zeitweiligen Rathaus) und dem Königlichen Stadtschloss.

Paul Hasait und seine Familie ziehen im Jahr 1875 von der Schwertfegerstraße 8 in die Bäckerstraße. Im Haus Nr. 6 (ganz links im Bild), an der „Alten Wache“, finden sie eine neue Wohnung.

Bilder zu den Personen der Generation 04 – Urgroßeltern

Ein Blick aus der Richtung des Stadtschlosses: Links die Nikolaikirche, geradezu das Alte Rathaus, hinter dem Obelisk und somit verdeckt, das Windelband-Haus, rechts daneben das Knobelsdorff-Haus. Ganz rechts das „Hotel Stadt Königsberg“ in der Brauerstraße 1-2.

Quelle: Gemälde von Anna und Wilhelm Thiele, 1931. Das großformatige Originalbild hängt im Hauptgebäude der Potsdamer Stadtverwaltung, Friedrich-Ebert-Straße 79–81.

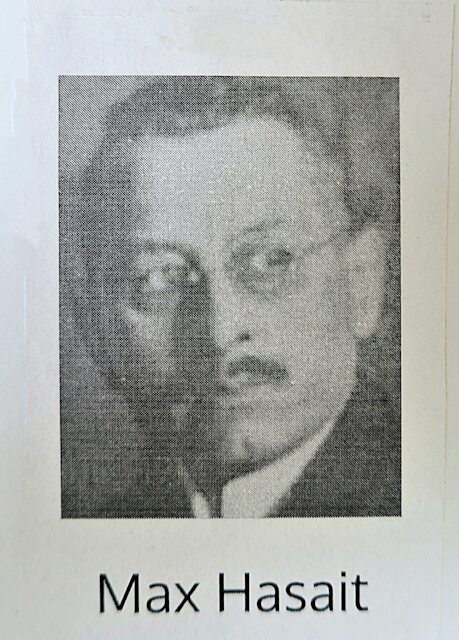

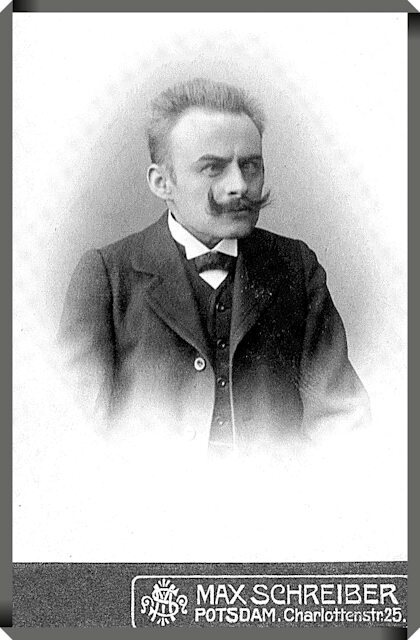

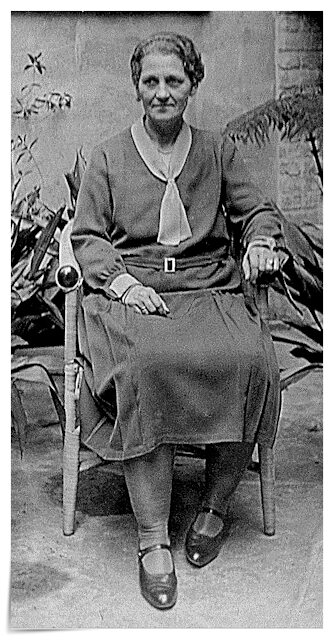

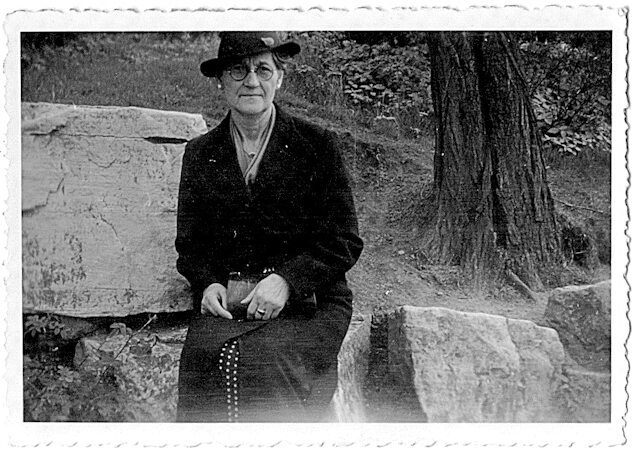

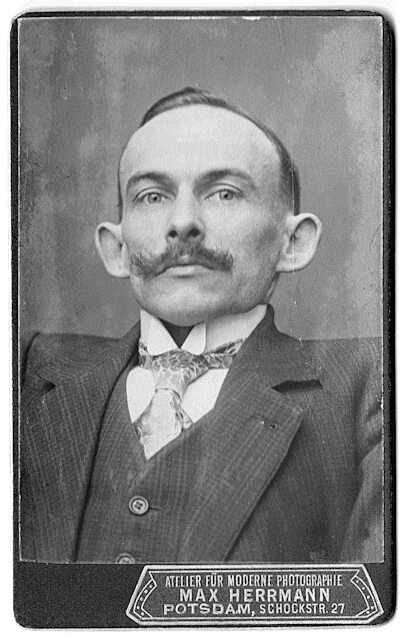

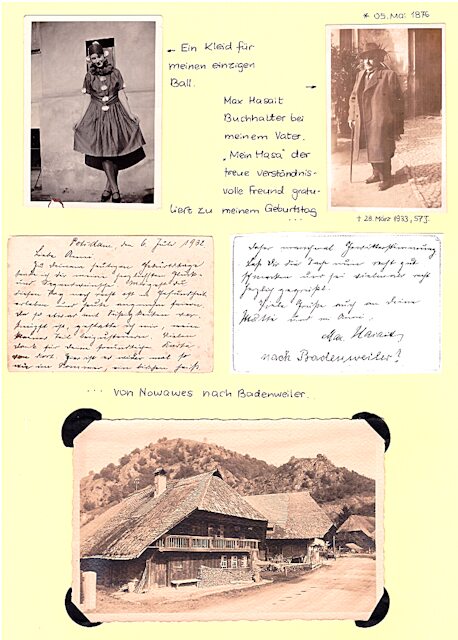

Vom Ehepaar Paul Hasait oo Bertha Keller stammen vier Söhne ab: Oskar, Max, Carl und Friedrich (genannt Fritz) Hasait. Von Oskar und Max sehen wir hier Bilder.

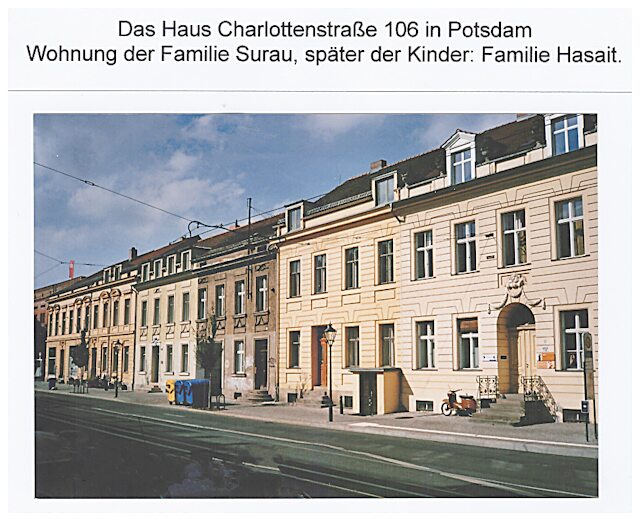

Die Charlottenstraße mit der zeitgenössischen Hausnummer 106, => heute 125. Es ist das Gebäude mit der Durchfahrt zum Hof, dort wo die blauen Container stehen – drei Häuser vor dem Luisenplatz entfernt.

Die Familien Surau / Hasait lebten im 1. Obergeschoss des rechten Gebäudeteils.

Hier, im Alten-Pflegeheim, in Potsdam, Große Weinmeisterstraße 43, am Fuße des Pfingstberges, lebte Luise Hasait (genannt Lieschen), geborene Surau, den letzten Teil ihrer Lebenszeit. Familie Janecke besuchte dort Tante Lieschen ab und zu. Ihren West-Berliner Verwandten war das nach der Grenzschließung („DDR-Mauer“) seit dem 13. August 1961 nicht mehr möglich. –

Das Foto entstand erst 2014. In den 1960-er Jahren, während der DDR-Zeit, sahen das Gebäude und das Grundstück wesentlich „schlichter“, nicht derart aufwändig restauriert und sorgfältig hergerichtet aus.

Max ist der 2. Sohn von den vier Kindern des Ehepaares Paul Hasait und Bertha geb. Keller. Von Beruf ist er Buchhalter bei der Fa. Sommer - Elektrotechnik.

Max schreibt seine Geburtstagsgrüße an Fräulein Anne-Marie Sommer, die sich gerade im Urlaub im Schwarzwald befindet.

Zu Personen der Generationen 03 – Großeltern und der Generation 02 – Eltern

Personenfotos zu diesen liegen uns leider nicht vor. Aber wir wissen ja:

Kurt Hasait und seine Ehefrau Emma, geborene Schmidt (Generation 03) hatten den Sohn Joachim Hasait.

Joachim (Gen. 02) und seine liebe Frau Brigitte schlossen ihre Ehe in Wittenberg an der Elbe, am Süd-Fläming, und lebten dann auch in der Lutherstadt. Unternehmen wir deshalb zum Abschluss unserer Reise durch die Hasaitsche Familiengeschichte einen kurzen Ausflug in die bedeutende Stadt der Kirchen-Reformation. Die Stadt trägt seit 1938 den Ehrennamen >Lutherstadt Wittenberg<. Damit wird auch die Anzahl der wohl häufigeren Verwechselungen mit der Stadt Wittenberge, ebenfalls an der Elbe aber in der Prignitz liegend, reduziert.

Foto-Quelle: Die nun folgenden Fotos stammen von Ellen Janecke (2022). Bearbeitet.

Literaturquellen: Es wurden Faltblätter für Touristen genutzt, einige Informationen aus dem Internet von Wikipedia und eigene ältere Kenntnisse.

Wir liefen gerade durch die Collegienstraße, befinden uns jetzt in deren Verlängerung, in der Schloss-Straße, kurz hinter dem Marktplatz, und sind auf dem Wege zur Schlosskirche, deren Turm wir bereits sehen. So fröhlich belebt wie heute, war die Stadt zu Luthers Zeit nicht. Um das Jahr 1500 hatte das Städteken etwa 2.000 Einwohner. Die Blütezeit der Stadt begann wohl um 1486. Sowohl die Wahl Wittenbergs als Residenzort mit Schlossbau einschließlich der Kirche sowie die Gründung der Universität, später die Reformationsbewegung, zog viele Menschen an. Deshalb konnten 1532 bereits 4.500 Menschen in der Stadt gezählt werden.

Das Kurfürstliche Schloss mit der Schlosskirche wurde in der Zeit kurz vor 1492 bis 1509 gebaut. Nutzer waren die Herzoglichen / Kurfürstlichen Brüder Friedrich III., der Weise (1463–1525) und Johann, der Beständige (1468–1532). Letztgenannter regierte nach dem Ableben seines älteren Bruders für weitere sieben Jahre.

Der Kirchturm trägt unter der Turmhaube das Schriftband mit dem Anfang des kraftvollen Reformationsliedes „Ein feste Burg ist unser Gott ...“ von Martin Luther im Jahr 1529 geschrieben.

Martin Luther hatte den starken Bedarf zur Reformierung des alten Kirchenwesens erkannt. Seine Gedanken, insbesondere zum Abschaffen des „Ablasshandels“, fasste er in 95 Thesen zusammen. Diese gab es dann schriftlich, in gedruckter Form. Ein Exemplar davon, so die Legende, heftete Luther am 31. Octobris 1517 öffentlich an das hölzerne Eingangsportal der Kirche. Dieses Datum gilt als Fanal der Kirchen-Reformation und wird noch heute als Reformations(feier)tag begangen.

Es galt zu jener Zeit als üblich, die Kirchentür als Tafel für offizielle Informationen zu nutzen, denn dorthin ging doch sowieso fast jeder. Der >Thesenanschlag< stellte somit keine Außergewöhnlichkeit dar, der Text jedoch schon.

Jene „geschichtsträchtige“ hölzerne Tür gab es seit 1760, seit dem Brand infolge des Geschehens im Siebenjährigen Krieg, nicht mehr. Im Jahr 1858 stiftete König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen die heute noch sichtbare Bronzetür, in die der Text der 95 Thesen (allerdings in lateinischer Schrift) gegossen wurde. Diese Tür ist heute aber nicht mehr der tatsächliche Eingang. Ein „neuer“ wurde im Hofbereich vorgesehen.

Schloss und Schlosskirche erbaute man in der Zeit vor 1498 und bis 1509 auf dem Grundstück eines Vorgänger-Schlosses.

Ein Großteil der äußeren Orgelansicht stammt aus dem Jahr 1811. Das Instrument wurde 1983 von der Firma Sauer aus Fankfurt (Oder) restauriert.

Luther ruht seit seinem Lebensende innerhalb der Schlosskirche Wittenberg, Katharinas letzte Ruhestätte finden wir in der Kirche Sankt Marien in der Stadt Torgau.

Ebenfalls bestattet wurden in der Schlosskirche im Jahre 1525 der Gönner und Beschützer von Luther, Kurfürst Friedrich III., der Weise sowie dessen Bruder, Kurfürst Johann, der Beständige, im Jahr 1532. Auch Prof. Philipp Melanchthon bestattete man ehrenhalber in der Schlosskirche.

Geboren wurde Melanchthon 1497 in Bretten bei Karlsruhe, gestorben ist er 1560 in Wittenberg. Sein Name ist die lateinisierte Form des ursprünglichen Namens Schwartzerdt (Schwarzerde). Im Jahre 1518 wurde an der Wittenberger Universität der junge Theologe, Philosoph und Dichter Melanchthon für den Lehrstuhl für Griechische Sprache verpflichtet. Prof. Philipp Melanchthon wohnte er in der Collegienstraße 62, konnte aber 1536 in das für ihn neu errichtete Gebäude, Collegienstraße 60 ziehen. Das Haus ist noch heute als das Melanchthon-Haus, als Museum, gut bekannt.

Philipp Melanchthon war neben Martin Luther der wichtigste Reformator von Universität und Kirche sowie auch Mitarbeiter bei der Bibelübersetzung. Beide waren einander freundschaftlich verbunden.

Die Schlosskirche ist Begräbnisstätte, sowohl des Philipp Melanchthon, als auch des Martin Luther. Für Martin Luthers Gedenkort besteht eine gleichartige Grabplatte.

Martin Luther lebte bereits seit 1508 in Wittenberg; ab 1511 – mit Unterbrechung – bis zum Lebensende in diesem früheren Augustiner-Eremiten-Kloster, dem >Augusteum<, auch als >Schwarzes Kloster< bezeichnet. Luther war Angehöriger des Augustiner-Ordens.

Das Gebäude- und Hof-Ensemble befindet sich an der Collegienstraße 54.

Kurfürst Friedrich III., der Weise, hatte Wittenberg als Residenz gewählt und im Jahre 1502 die Wittenberger Universität gegründet. Das >Augusteum< war ein Teil der Universität und wurde 1504 gebaut.

Hinter dem Platz die Stadtkirche Sankt Marien. Daneben befindet sich das Bugenhagen-Haus, des evangelischen Predigers in der Reformationszeit. Somit ist das Gebäude das älteste evangelische Pfarrhaus überhaupt. Der Name Marienkirche wird erstmals 1187 urkundlich erwähnt. Das heutige gleichnamige Gotteshaus errichtete man im Zeitraum von 1281 bis 1283.

Die Stadt- und Pfarrkirche Sankt Marien gilt als die Mutterkirche der Reformation.

Im Jahre 1521 gab es den ersten evangelischen Gottesdienst. Prediger waren Justus Jonas der Ältere und Andreas Bodenstein v. Karlstadt.

In der Marienkirche wurden Martin Luther und Katharina v. Bora am 13. Juni 1527 getraut. Hier predigte Martin Luther etwa drei Jahrzehnte das Evangelium.

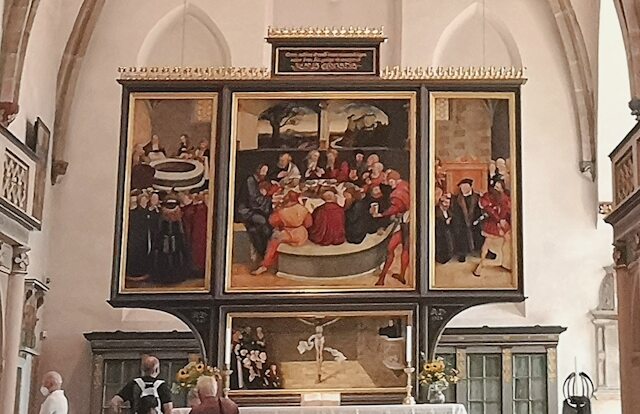

Das dreigeteilte Bild für den Reformationsaltar schufen Vater und Sohn Lucas Cranach (der Jüngere und der Ältere) gemeinsam. Dieses Werk wurde 1547 im Chorraum der Kirche aufgestellt.

Das Mittelbild zeigt das letzte Abendmahl Jesu Christi mit seinen Jüngern. Bei den gemalten Figuren der künstlerischen Darstellung kann der Wissende die Gesichtsszüge von Martin Luther, seiner Ehefrau Katharina, die des Melanchthons (bei der Kindstaufe im linken Bildteil) und die der Kunst-Maler Lucas Cranach erkennen.

Das achteckige Becken trägt als hauptsächlichen Schmuck die Figuren der Jünger Jesu. An den Füßen halten Löwen die Wappendarstellungen der sächsischen Herrscher schützend zwischen ihren Pranken.

Das Gebäude steht in der Collegienstraße. Hier lebte Paul Gerhardt ab 1628 vorerst als Student der Theologie und später als Hauslehrer. Er zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Liederdichtern. Etwa 150 Lieder und Gedichte schuf er, zu denen auch gehören: >Befiehl du deine Wege<, >Die güldne Sonne<, >Geh aus, mein Herz, und suche Freud'<, >Ich singe dir mit Herz und Mund<, >Nun ruhen alle Wälder< (1647).

Eine größere Anzahl von Häusern in Wittenberg sind vorbildlich gekennzeichnet mit den Informationstafeln zu berühmten Bewohnern. Zu diesen Bauten gehört auch das Wohnhaus von Philipp Melanchthon (1497–1560), in der Collegienstraße 60 stehend.

Das Rathaus im Baustil der Renaissance wird inzwischen, nach dem Umzug der Verwaltung in die Lutherstraße 56, als >Altes Rathaus< bezeichnet. Hier sehen wir auch die mit Baldachinen überdachten Denkmäler, die Martin Luther und Philipp Melanchthon darstellen.

Am Markt 4 finden wir die Cranach-Höfe, Wohn-und Arbeitsstätten der berühmten Kunst-Maler, Kupferstecher, Holzschnitt-Künstler und Drucker.

Ganz deutlich erkennen wir den Erdenball und in dessen Zentrum – völlig klar: die Lutherstadt Wittenberg!

Hier sieht man sich – und bestimmt auch mal wieder.

- Vorläufiges Ende dieser Zusammenstellung -

Zurück zur tabellarischen Stammtafel