Das Ehepaar Keilbach oo Großkopf und deren Kinder

Zusammengestellt von Chris. Janecke, aktualisiert im Februar 2025.

Leserhinweise werden gern gesehen. E-Mail: chris@janecke.name

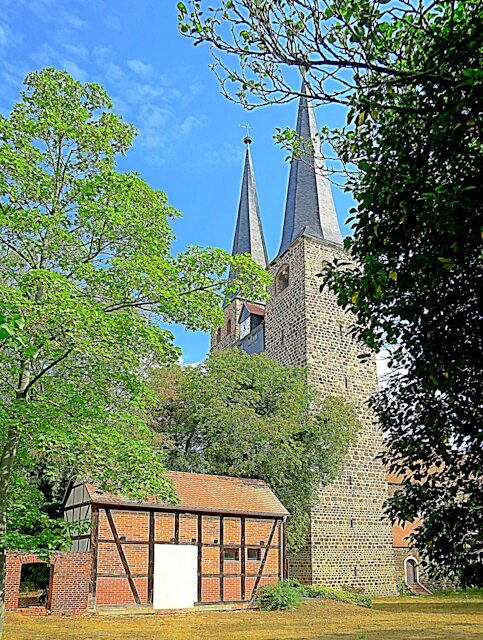

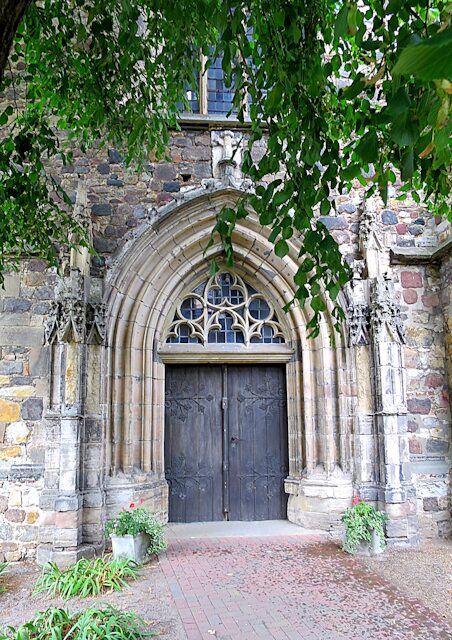

Einige Bilder aus der Geburtsstadt Burg von Gottfried Joseph Keilbach. Gottfried und Chris werden sich bei den Bilderläuterungen als Erzähler abwechseln.

Ich, Gottfried Keilbach, wurde am 1. Mai 1785 in Burg geboren. Mein Vater ist ein Grenadier im 47. Infanterie-Regiment und deshalb wurde ich in der Nicolaikirche getauft. Die Nicolaikirche hat eine zivile Kirchen-Gemeinde, dient aber auch den Soldaten der Garnison als Gotteshaus.

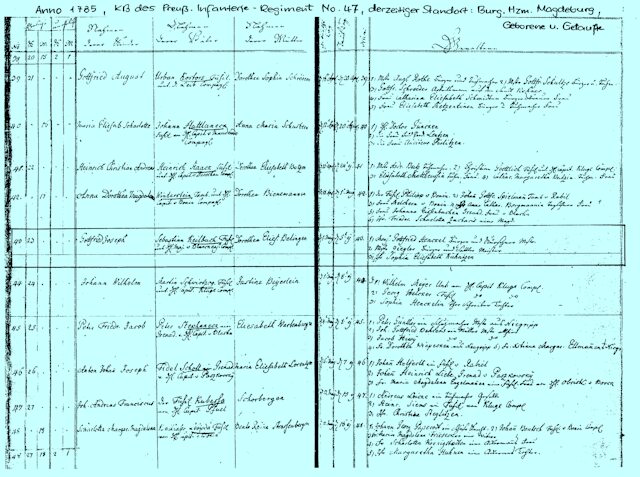

Hier seht ihr als Beweis meines Daseins das Blatt des „mobilen Kirchenbuchs“ des Regiments, in das der Militärseelsorger meine Geburt und Taufe, als 43. Kind des Jahres 1785 eingetragen hat.

Im Inneren der Kirche lassen wir unseren Blick momentan nicht schweifen, denn unser Nachkomme Chris hat diese Fotos erst 237 Jahre nach meiner Taufe gefertigt, also im Jahr 2022, als die Kirche general-saniert wurde, geschlossen und nicht besichtigungswürdig war.

Aber: Aus diesem Taufbecken erhielt ich einige Spritzer geweihten Wassers auf mein Haupt.

Die Stadt Burg gilt ja als Stadt der Türme.

Der Turm gilt als ein guter Wegweiser! Wählt man die richtige Richtung, kann man tatsächlich in die Königs-Stadt Berlin gelangen. – Aber Burg hat nicht nur Türme, sondern auch Wohnhäuser:

Hier ist die heutige (2022) Bibliothek zu sehen.

Wir wissen nicht, in welchem Hause die Keilbach gelebt hatten. Kasernen für die Militärangehörigen gab es noch nicht. Es ist also gut möglich, dass sie in einem dieser heute ehrwürdigen ...

Die Stadt verfügt über eine Vielzahl recht unterschiedlich gestalteter Fachwerkbauten.

Der Turm erinnert indirekt an Freiheit – aber eben nicht für alle. Der Hexenturm wurde als Gefängnis genutzt.

Eine der vielen Möglichkeiten, ein ruhiger Ort, an dem auch die Keilbachs gewohnt haben könnten – wir wissen jedoch nicht – wo.

Kirchen hat die Stadt Burg mehrere.

Zwei Jahre nach der Geburt des Gottfried wurde das 47. Altpreußische Infanterieregiment aus Burg versetzt – wohl vorerst nach Kottbus, Crossen und 1789 nach Graz in Niederschlesien. Dort wurde es 1806 aufgelöst. Vater Sebastian Keilbach diente in jenem Regiment als Grenadier und die Familie musste wahrscheinlich auf jenen Etappen der Ortswechsel mitreisen – so fehlen uns weitere Nachrichten.

Erst im Jahre 1808 begegnet uns Gottfried Keilbach wieder – in der Stadt Potsdam, als 23-jähriger Pantoffelmacher. Hier heiratet er am 25. August 1808 die Potsdamerin Caroline Großkopf. Aus diesem Grund folgen nun einige Bilder aus Potsdam.

Quelle: Gemälde eines uns heute unbekannten Malers

Im Bild dominieren links die Hof- und Garnisonkirche, mittig die Nikolaikirche und rechts die Heiligengeistkirche. Rechts hinter der Nikolaikirche das Belvedere auf dem Pfingstberg.

Die evangelische Trauung Keilbach oo Großkopf fand im Pastorenhause der Nikolaigemeinde statt, weil die alte Nikolaikirche am Markt im Jahre 1795 abgebrannt war und die Ruine abgerissen wurde. Der Neubau (vorerst mit Satteldach) wurde erst rund vier Jahrzehnte später aufgeführt. Ein zeitgenössisches Bild mit dem Kuppelbau gab es also damals noch nicht.

Quelle: Gemälde von W. und A. Thiele, Potsdam, 1931

Oft sind wir auf dem nahegelegenen Markt zwischen dem Stadtschloss und der Nikolaikirche unterwegs. Vorn links: Die Nikolaikirche mit dem Blick in die Scharrenstraße. Geradezu: Das Rathaus, auf dessen Turm der Riese „Atlas“, der an der Bürde der Erdkugel trägt. Hinter dem Obelisken als Residenzzeichen: das Windelband-Haus und rechts daneben das Knobelsdorff-Haus. Das Gebäude am rechten Bildrand ist die Brauerstraße 1-2. –

Das Großgemälde befindet sich im Gebäude der Potsdamer Stadtverwaltung, Friedrich-Ebert-Straße 79–81.

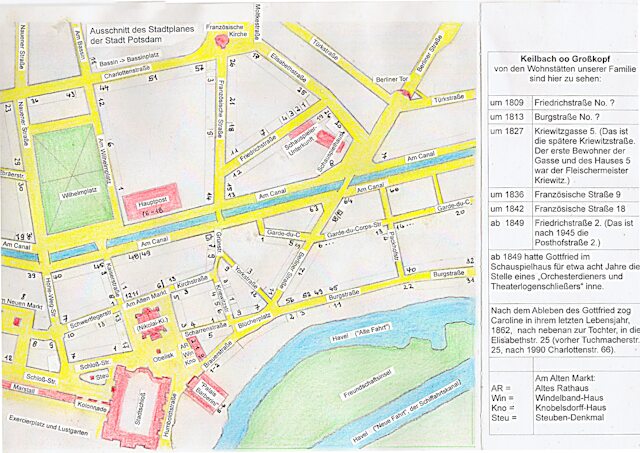

Der Ausschnitt aus dem Potsdamer Stadtplan zeigt die Lage der Wohnstätten unserer Familie Keilbach oo Großkopf. „Nur Mut – ihr findet diese. Wir sind ja nicht häufig umgezogen.“

Die Häuser mit unseren Wohnungen können hier, mit Ausnahme des letzten Wohnsitzes, nicht als Foto gezeigt werden, weil jene im April 1945, in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges, den Bomben und dem Artilleriebeschuss bei den Kampfhandlungen zum Opfer fielen – und mit diesen Gebäuden auch viele Menschen.

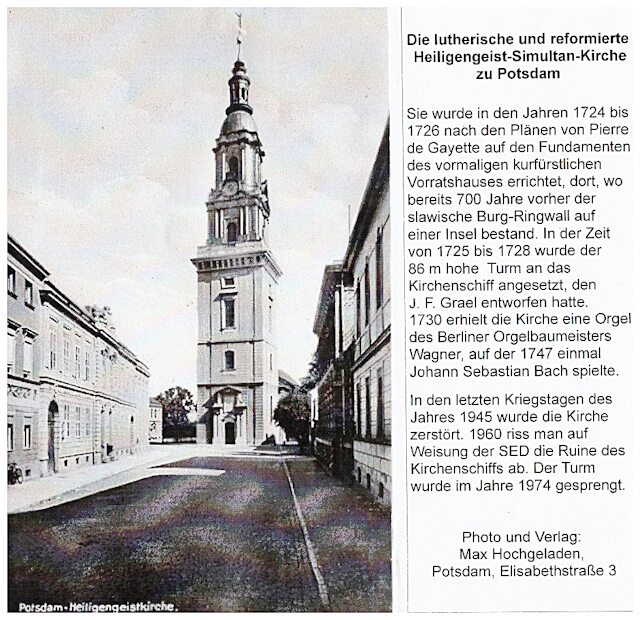

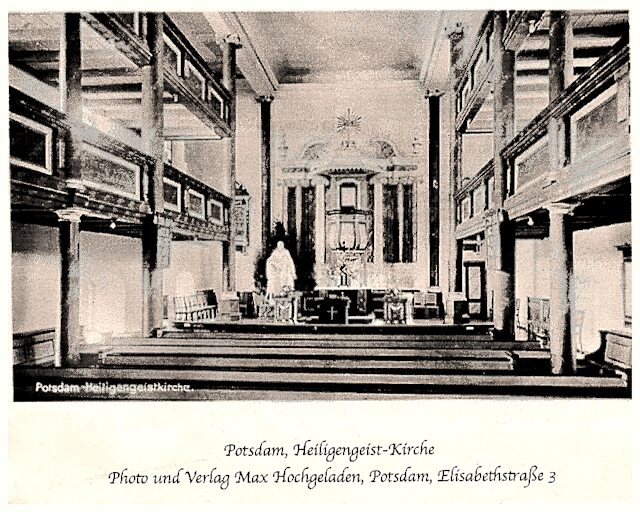

Unsere drei Kinder wurden in dieser Kirche zu christlichen Menschen getauft.

Dieses Grundstück ist eine der drei „Keimzellen“ von Potsdam: 1. Burg, 2. Marktgebiet, 3. Fischer-Kiez.) Lange vor dem Bau der Kirche befand sich hier in alter Zeit die besiedelte slawische Ringwall-Burg und später, so zur Zeit des 30-jährigen Krieges, der Weinkeller des Großen Kurfürsten Wilhelm.

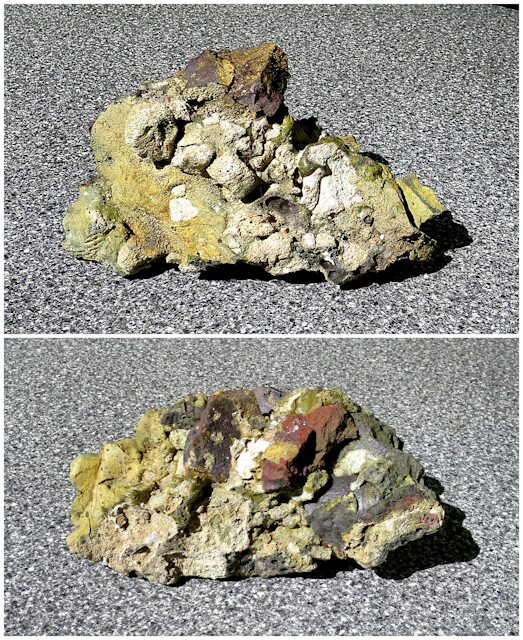

Auch dieses Gotteshaus wurde am Ende des Zweiten Weltkrieges zerstört und die Ruine 1974 abgerissen. Was blieb als Erinnerung außer wenigen historischen Bildern? ...

... Bei der Fundament-Tiefen-Enttrümmerung der Heiligengeistkirche 1994 konnte dieses Baureste-Konglomerat aus der Entstehungszeit der Kirche von 1726 geborgen werden – kam also etwa zu deren 265. Geburtstag wieder ans Tageslicht.

Quelle: Geborgen von der 81-jährigen Anne-Marie Janecke geb. Sommer.

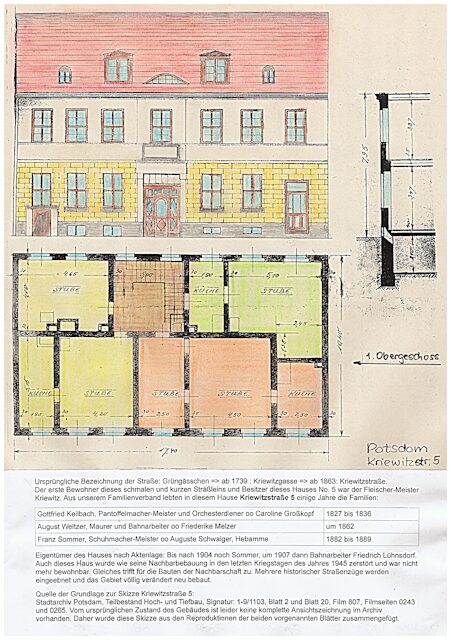

Vom Wohnhaus Kriewitzgasse 5 blieben nach dem Krieg zumindest Zeichnungen erhalten. In diesem Gebäude lebte unsere Keilbach-Familie in den Jahren 1827 bis 1836.

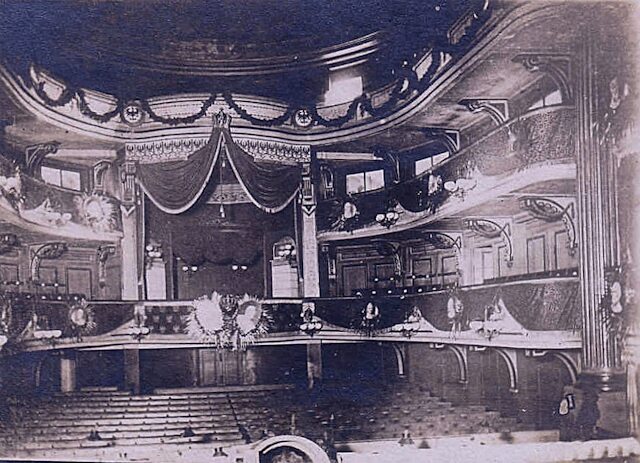

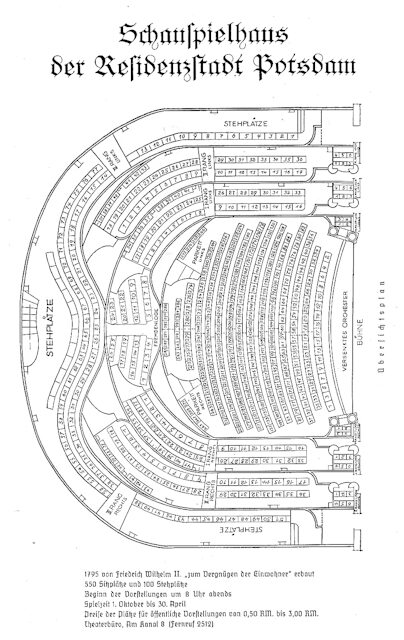

Nach mehrerem Umzügen wohnen wir ab 1849 in der Friedrichstraße 2. Ich, der Gottfried, bin inzwischen bereits 65 Jahre alt. Ich löste nun meinen häuslichen Schuh- und Pantoffelmacher-Arbeitsplatz auf. Trotzdem bin ich keinesfalls untätig, sondern für vorerst acht Jahre im benachbarten Schauspielhaus angestellt. Dieses Stadt-Theater ist gerade ein Jahrzehnt jünger ist als ich. Dort fungiere ich als Orchesterdiener und Logenschließer.

Zu unserer Zeit zeigte sich das Gebäude in dem wir leben, nicht in rosa, sondern im einheitlich-mörtelgrauen Farbton. Auch standen solche Automobile mitnichten vor den Türen, sondern nur für kurze Zeit eine Kutsche, gezogen von Pferden. – Eben so, wie es sich geziemt.

Foto: Alfred v. Lobenstein (1890–1945), um 1940. Quelle: Potsdam Museum via PotsdamWiki

Das Schauspielhaus am Stadtkanal, vom Volksmund gern „Die Canaloper“ geheißen, wurde im Auftrag des Königs Friedrich Wilhelm II. errichtet, im Jahre 1795 eröffnet und „dem Vergnügen der Einwohner“ gewidmet.

Urheber: unbekannt, nicht genannt auf dieser Postkarte um 1900. Bearbeitet.

Quelle: Wikimedia Commons

Zum Ende des Zweiten Weltkrieges wird das Schauspielhaus (1795 bis 1945) bei den Kämpfen um die Stadt Potsdam von der Artillerie in Brand geschossen und vernichtet.

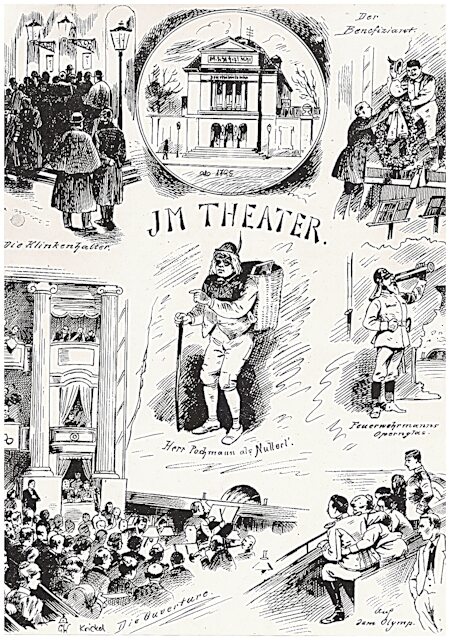

Das bunte Leben am und im Potsdamer Stadttheater. Eine große kulturelle Bereicherung für das Volk.

Zeichnung des Malers und Militärzeichners Georg Krickel, Berlin (1854–1901).

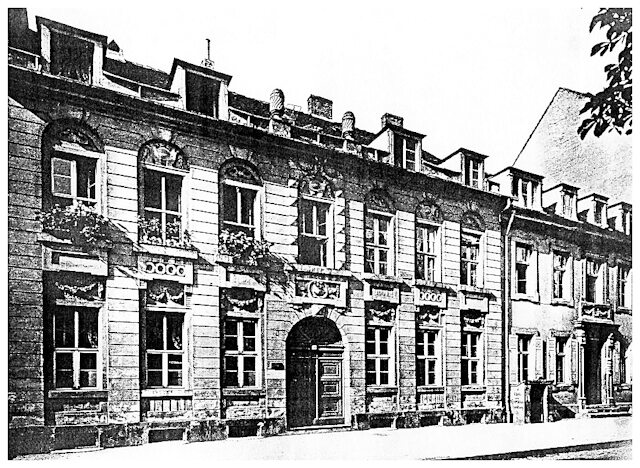

In der Friedrichstraße 2 leben wir bis 1857 gemeinsam und Caroline dann allein, bis 1862. Auf der gegenüber liegenden Straßenseite, sehen wir das Gebäude der Unterkunft für die Schauspieler des Königlichen Nationaltheaters Berlin, genannt – die „Schauspielerkaserne“, Friedrichstraße 17 und 17a. Im Fries „Das Fest der Musen“ des Bildhauers Gottfried Schadow aus Berlin. Das Schauspieler-Hotel wurde 1796 im Wesentlichen aus den Alt-Ziegeln der jüngst abgebrannten Nikolaikirche errichtet.

Das Gebäude weist 18 Achsen auf, hat also auch 18 Fenster je Etage nebeneinander gereiht, von denen hier im Bildausschnitt nur vier zu sehen sind. –

Zur Arbeit könnte ich in Pantoffeln über die Straße gehen – aber nein, eine gediegene Abendrobe ist für mich und auch für Carolines Besuche erforderlich. So bin ich stets in Ausgehkleidung, habe in jeder Woche mein schönes Bildungs- und Unterhaltungsprogramm und für uns einen kleinen Altersverdienst in wohlklingender Münze.

Fünf Jahre nach dem Ableben von Gottfried Keilbach, zieht Witwe Caroline Keilbach 1862 von der Friedrichstraße 2, gleich um die Ecke zur Elisabethstraße 25, zu ihrer Tochter Caroline, verehelichte Sommer. Dieses Haus wurde im April 1945 zerstört und später, schlichter aussehend, neu errichtet.

Quelle: (Fotograf unbekannt)

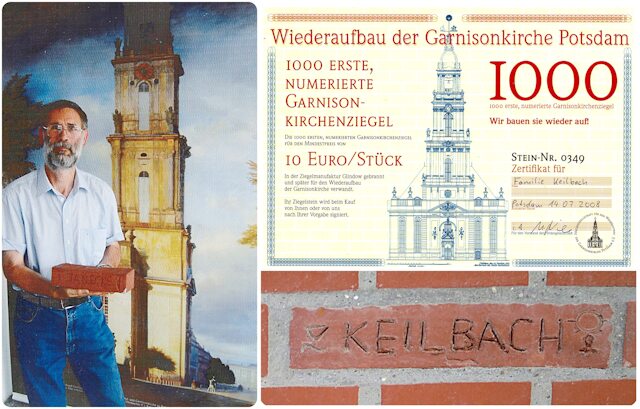

Sieben Jahrzehnte nach den verheerenden Kriegsauswirkungen wird von der Kirche des Königlichen Hofes und der früheren Garnison, vorerst der Turm, in der „Breite Straße“ wieder aufgebaut. Gottfrieds Vater, Sebastian Keilbach, war Zeit seines Lebens ein Militärangehöriger und somit fühlen wir eine Verbundenheit auch mit dieser Kirche. Genauso wie unsere nahesten Verwandten namens Sommer, die dort, ganz ohne Militär, im Gedenken an Königin Luise, als Luisenbrautpaar getraut wurden. –

Unser Nachfahre Chris Janecke hat in unserem Sinne und zu unserem Gedenken einen feucht-weichen Tonziegel signiert, der links neben unserem Namen ein Symbol für „Keilbach“ zeigt und rechts eine übliche Schusterkugel zur verbesserten Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Dieser Ziegel fand seinen Platz in der inneren Turmwand und wird dort hoffentlich viele friedliche Jahrhunderte erhalten bleiben und zu sehen sein.